1967年1月,陶铸突然失去所有权力和自由,命运陷入低谷。此时此刻他的亲哥哥陶自强竟然给中央写下一封举报信,指控陶铸曾是叛逃分子。这封信如何影响了陶铸的政治生涯?下面小史就带大家一起了解一下。

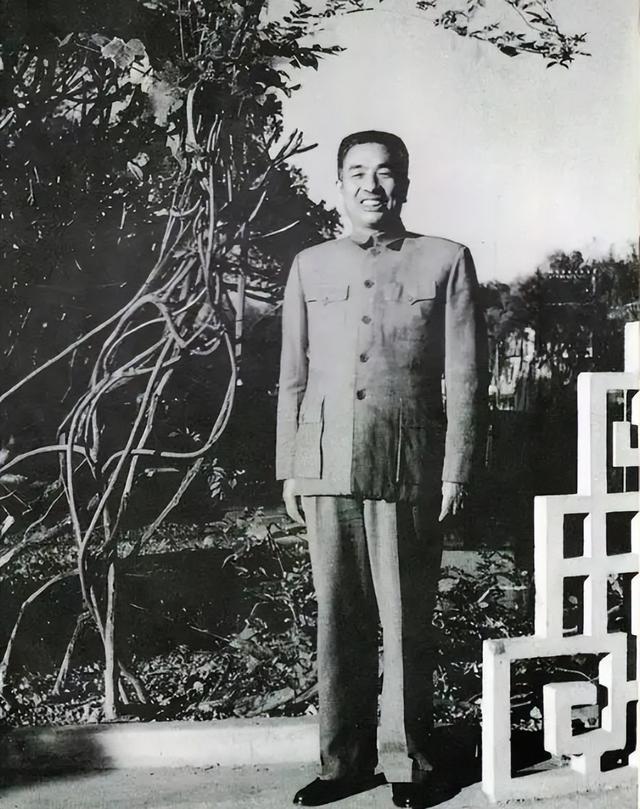

陶铸

1908年陶铸出生在湖南祁阳石洞源,祖父陶益斋虽然是一位书生,未曾中科举,但拥有深厚的学识,早逝的他留给后人的,除了读书的遗志,还有一脉浓厚的文化氛围。陶铸的父亲陶铁铮,曾是辛亥革命的同盟会成员,湖北都督府的煤务官,并尝试过与人合开煤窑,履历丰富。

不过随着袁世凯掌权,因为反对新政府的压迫政策,陶铁铮成为了通缉对象,被迫带着家人回到祁阳老家。在那里,他创办了文昌阁小学,并亲自担任校长,致力于教育与启蒙工作,过着相对平和的生活。

1918年,一伙土匪闯入祁阳,陶铁铮为了保护乡亲,曾设宴款待,未料事后却被当局诬陷为勾结匪类,导致他与弟弟陶柏生惨遭杀害。这场突如其来的悲剧让年仅十岁的陶铸失去了父亲的庇护。

合照

家道中落后,陶铸的哥哥陶自强以其才华著称,年少成名。陶铸尽管学业成绩不及哥哥,智慧和悟性却不逊色,他对书籍有着天生的热爱。在家庭经济困难时,为减轻母亲的负担,陶铸主动提出辍学,让才华横溢的哥哥继续他的学业。

尽管陶铸停学在家,他未曾放弃自我提升,继续通过自学丰富自己的知识库。1925年,陶铸一度南下广州,志在考入黄埔军校,却因数学成绩不佳而未能如愿。这次挫败并没有打倒他,反而激发了他更大的学习热情。经过一年的努力,他在1926年的考试中顺利通过,与哥哥一同成为黄埔军校五期的学生。

兄弟俩能够同时入学黄埔,确实验证了他们的才能与志向。虽然两人都致力于革命事业,但在革命意志的坚定性上,陶自强相较于陶铸显得稍逊一筹。这种性格差异,后来也影响了他们的革命道路和选择。

曾志在毛主席的书房

1933年,陶铸被调往风云变幻的上海,执行党的重要任务,陶自强在福建担任莆田县的县委书记,两兄弟都处在革命的前线。然而上海的政治气氛极为危险,多名共产党员被捕或叛变。陶铸在抵达不久后就因叛徒出卖而落入国民党之手,被囚禁在南京一座臭名昭著的监狱中。

这所监狱环境恶劣,光线昏暗,囚犯们被迫在狭小、潮湿的空间中度日。尽管遭受严刑拷打和心理折磨,陶铸坚守共产党员的信仰和理念,对敌人的种种诱惑与威胁置之不理。

面对审判官的诱导,陶铸公然表达了对共产主义的坚定信仰,他的回答震撼了在场的所有人:“即便释放我,我也永不背弃我的信念。”在陶铸被囚期间,陶自强也在福建被捕。虽然他曾受到毛主席的赏识并在战略理论上有所贡献,但在敌人的酷刑面前,陶自强选择了背叛,走上了与弟弟截然不同的道路。

毛主席和陶铸

当陶铸得知哥哥叛变的消息时,虽深感痛心,但这更坚定了他抵抗到底的决心。他在狱中写下诗句以示抗争意志,诗中提到的施、罗都是为革命献身的英雄,陶铸借此表达了对他们精神的崇高敬仰。

1937年,在国共两党展开第二次合作的政治背景下,李克农身穿国民党军装,持军方名片成功将陶铸从监狱中解救出来。出狱后陶铸本想前往南京八办向李克农表示感谢,却因李克农再次出使救援他人而未能见面。不久,陶铸被安排前往武汉继续其革命工作。

1959年11月陶铸陪同刘少奇在榆林港基地观看海防地图

在武汉,陶铸一次紧急访问八办时,发生了一个小插曲。他急匆匆地直奔二楼,却被误认为是潜入的特务。李克农偶然在此进行保密检查,两人因身份未明而发生了冲突。李克农戴着眼镜,未能即刻认出陶铸,一番误会导致两人在暗淡的灯光下扭打起来。就在陶铸即将掏枪时,周总理及时出现,解开了这场误会。这一幕成了两人后来相见时经常提起的笑料。

1937年底,为筹备在中原地区建立敌后抗日根据地,陶铸被派至老鄂中根据地开展游击战训练。他不仅成功培训了超过300名游击队员,还有效整合了当地各抗日武装力量,极大地扩展了鄂豫边区的抗日基地。

1966年春陈毅、陶铸、吴芝圃等人接见广州军区工作人员

1939年春季,随着国民党内部对共产党的敌意日益升温,中共中央高度警觉,迅速加强了鄂中地区的抗日武装力量,防备国民党顽固派的可能反扑。3月初,一份紧急情报到达陶铸手中,情报详细描述了日军计划于9日通过水路转运重要物资,包括一批军火,的动向。

陶铸经过仔细评估后,决定发动一次精确的伏击行动,旨在挫败日军的计划同时振奋国民党内部对抗日的决心。在行动前夕,陶铸召集所有参战人员,他肃穆地对大家说:“此次行动不仅要击败日寇,还要向那些心怀畏惧的国民党军显示,日军并非不可战胜。当然,夺取这些物资和军火也至关重要。”

指挥官蔡松云与黄定陆负责本次行动的具体实施。陶铸精心布置了伏击圈,待敌船进入最佳攻击位置后,随着陶铸的命令,蔡松云立刻开火。战斗一触即发,各种轻重武器齐发,敌人被突如其来的猛烈火力打得措手不及。

陶铸

蔡松云带头跳上敌船,其他战士紧随其后。日军在惊慌失措中跳水逃生。突然间一名侦察兵报告称:“发现从宋河方向接近的敌人骑兵!”陶铸立刻作出决策,命令蔡松云迅速带领部队撤出战区,确保缴获的物资安全转移。

这场伏击战成功夺取了大量物资,还击毙了20余名日军,并意外地击毙了一名日本皇室亲王,该亲王身为日军劳军团的团长,死后日军在河边为其戴孝三天,并特别派遣飞机将其遗体运回日本。

陶铸得知此事后欣喜若狂,未料一次伏击竟有如此收获。此消息一出,京山地区的民众欢天喜地,抗日情绪空前高涨。这次行动不仅打击了日军的嚣张气焰,还极大提振了国民党内部对抗日的信心。

至1945年抗日战争胜利后,陶铸未有片刻休息,即奔赴东北,担任东北野战军政治部副主任,在复杂的东北局势中,他积极推动农村根据地的建设,创建了辽吉根据地,成为东北抗战的重要据点。

曾志

与此同时他的哥哥陶自强,曾因背叛革命而在国民党任职小官,尽管职位有过提升,却止步于县长。解放战争快结束时,陶自强悔改,带领所在县的武装起义,回归革命。战后陶自强回到祁阳,担任了当地中学的校长。即便知晓哥哥的过往,陶铸因其未曾害命同志而选择原谅,并保持了联系。

1951年10月,陶铸隐姓埋名回到祁阳,此行他规定严禁任何形式的隆重接待,只身穿布衣,头戴斗笠,进行了一次深入基层的调查。他到祁阳中学访问哥哥陶自强,两兄弟在校园食堂共进午餐,陶铸对桌上的饭菜来源表示关切,确认未用公款后才放心用餐,这反映了他作为革命者的严格自律。

尽管陶自强在校长职位上贡献巨大,陶铸还是认为他的过去经历可能不适合继续担此职务,建议其改任教师。陶自强虽未即刻回应,但最终接受了弟弟的建议,辞去校长职务,专心教书。

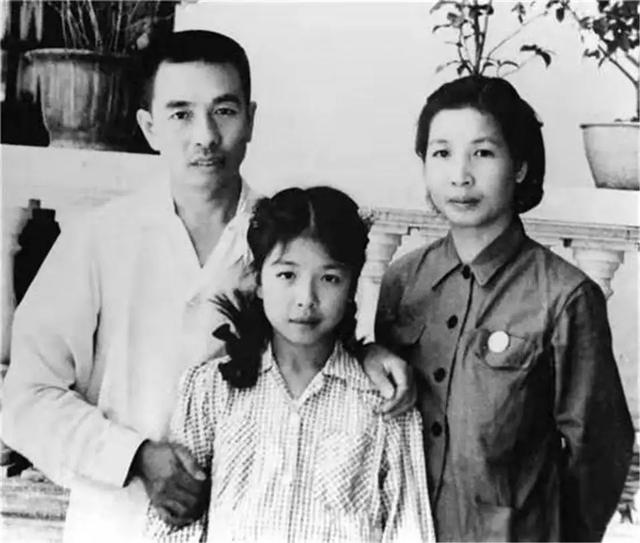

1954年,陶铸、曾志夫妇与陶斯亮在家门口合影

在1955年授勋大典上陶铸赢得了高度赞誉,李先念甚至戏谑他的功勋足以当上将,甚至是元帅。1966年5月,陶铸在北京参加了重要的会议,回程之后心情显得异常沉重。尽管与妻子曾志之间有约定,关于工作细节互不追问,但此时的他,面临的压力似乎难以单独承担。

在一次饭桌上的沉默后,陶铸终于开口,透露了中央将调他进京的消息,曾志皱眉问及具体职务,得知是中宣部长后,直言陶铸或许并不适合此岗位。陶铸自知也有此忧虑,他们的对话在沉重和无奈中展开。

尽管曾志建议陶铸推辞,但陶铸明白这样的请求对于自己来说是无法实现的。他的任命由邓小平提出,经毛主席亲自批准,不容易更改。陶铸曾在东北战场展现出非凡的战略才能和工作热情,这也是他被推荐的重要原因。

邓小平虽不熟悉陶铸,但对其在东北根据地建设中的卓越表现有所耳闻。陶铸在战争与和平时期都表现出了出色的组织与实施能力,这让他成为中央看重的人选。

陶铸夫妇与毛主席合影

到北京后不久陶铸被推选为政治局常委,这标志着他的政治生涯达到顶峰。虽然仍旧保留国务院副总理的职位,他的工作重点已转向全国。与此同时曾志在南方生病,高烧不退,情况危急。陶铸虽焦虑但无暇南下,只能安排妻子北上治疗。

北京的家中,虽然一家人得以团聚,但陶铸的心情始终如坠冰窖。他的责任重大,使他经常在夜深人静时仍埋头于案件文件,而这对他的身心造成了极大的压力。在工作中,陶铸的直率和果断在中央颇受争议。

毛主席曾评价他,“有决断力,但有时过于直接。” 这种性格在高层政治中既是优点也是短板。毛主席在一次深夜长谈中提醒他,中央的工作需要更多的细致和耐心。然而陶铸依旧坚持按照自己的方式去应对工作中的挑战,这让他在某些决策上显得格外执着,甚至有些刚愎。毛主席甚至建议他多到基层去了解民情,以期调整他的工作风格。

陶铸、曾志夫妇与女儿陶斯亮合影

1967年,政治风波骤起,陶铸突然被剥夺了所有职权,并被秘密拘禁。与此同时,他的妻子曾志也因被诬陷而遭受不公的对待。在这极为艰难的时刻,夫妇二人却未曾屈服,坚决决定与对手进行斗争。

在这场政治斗争中,对手们找到了潜在的把柄——陶铸的哥哥陶自强。在巨大的压力和威胁下,陶自强不堪重负,被迫作出了指证,声称陶铸曾因政治原因被国民党监禁,并有“叛逃”之行。这一指控虽然完全是捏造的,但在当时的政治环境下,却对陶铸构成了致命打击。

陶铸在接连几日的精神打击下,精神状态急剧恶化,他开始拒食,整日面对着墙壁发呆,沉浸在无尽的悲伤和失望之中。仅仅两年后他便因心力交瘁而逝世。弟弟去世后,陶自强深感内疚与自责,随后不久便被诊断出患有癌症。

生命的终结迫在眉睫,他用尽最后的力气,写了一封充满悔恨的信给侄女陶斯亮,请求她和她的母亲宽恕他的过错。陶斯亮对于这位临终的伯伯感到同情,她的回信传递了宽恕:“伯父,我不再记恨你了。”

陶自强接到侄女的回信后,从病榻上奇迹般地站起来,尽管多年的疾病让他步履蹒跚,他还是坚持到了龙山,那里立有一块为陶铸树立的纪念碑,铭记着他的精神与贡献。在那碑前陶自强颤抖着身体,泪流满面,他用尽力气抚摸着碑上的每一个字,口中呢喃着道歉与追悼的话语:“弟弟……我终于来了……哥哥来给你请罪了……”

1978年,陶铸的名誉得以恢复,中央和家乡均为他举行了追悼会。陶自强深感内疚,希望参加追悼,却未能如愿。此后他身患癌症,人生末期写信给嫂子曾志,表达悔恨,请求宽恕。曾志未予回复,但侄女陶斯亮出于同情回信表示原谅。

追悼会

陶自强在1982年7月因癌症去世,享年76岁,留下的是复杂的遗产和人们对他的复杂记忆。他的一生是反思和教训的缩影,尤其是对兄弟间那段纠葛的岁月。