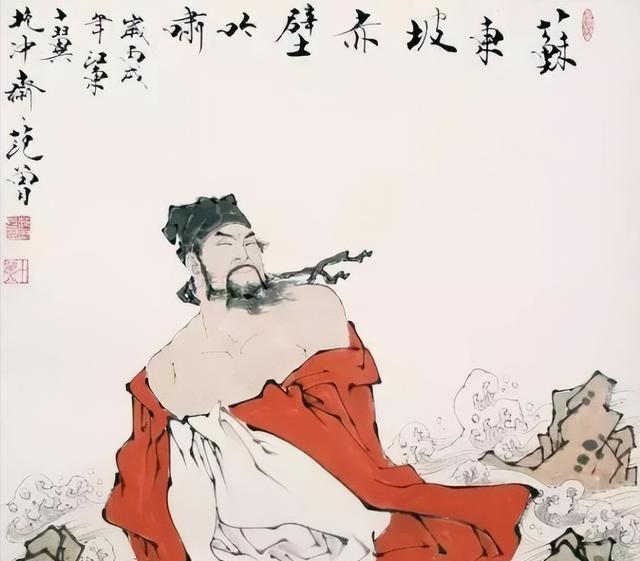

苏轼可是咱们国家豪放派词人的典型代表。他这性格就跟他写的词差不多,这样的性格,肯定就意味着苏轼在当官这条路上不会顺顺利利的。

苏轼一辈子有三次被贬的经历。苏轼起点特别高,而且他身上有着文人那种傲气傲骨,这么一来,他在官场的路肯定不会顺顺当当的。

苏轼到了晚年,经历了不少事,最后总结出两个字,当作人生的真谛。

一、不过两个字“志大可是量小,才多不过识浅。”这里面的“量”和““识”,那可是苏轼对人生的感悟。苏轼说这话是对贾谊人生的感悟,当然,这也是他对自己人生的感悟。

贾谊在历史上相当有名。最值得一提的是,他和苏轼的前半生有不少相似的地方。他俩都是年少就成名了,这么早就成名,说起来既是幸运的,可也是不幸的。

少年时就轻易得志,这就使得他没法体会一步步往上走的艰辛。他没经受过挫折,那以后肯定得为此付出代价。命运对每个人都很公平,你看古往今来,年少就顺风顺水、得志的人真没几个。

年少的时候没经历过艰辛,那成年之后肯定得经历。这时候贾谊和苏轼的经历是一样的,就心态不一样。

汉文帝可看重贾谊了,贾谊才二十出头就在朝廷里担任要职了,是当时最年轻的博士。仅仅过了一年,汉文帝又提拔他,这一回贾谊直接当上太中大夫了。

简直可以说是史无前例,这就看得出汉文帝有多宠爱他了。不过打这之后,贾谊的人生就开始走下坡路。好多后人都觉得贾谊最后抑郁而死是因为起点太高,其实不是这样的,就像苏轼说的那样,贾谊之所以会抑郁而终,是因为没把自己的心态调整好。

贾谊的才华和能力那是没话说的,可他有个要命的毛病,就是器量小,见识也不够。说真的,就贾谊当时那能力,只要他能把心胸放宽点,重新被重用那是很快的事儿。

他,就是运气不太好罢了,能力可没问题的。汉文帝那么重用他,他的学问肯定差不了,当朝有些老臣都赶不上他。

贾谊志向挺崇高的,可承受能力不行,搁现在的说法就是经不住失败。再看看苏轼,他一辈子经历了三次被贬。

最远的一次直接就被贬到崖州去了,崖州就是现在的海南。在那个时候,海南可是荒无人烟的蛮荒之地。不过就算是这样,他也咬牙坚持下来了。

贾谊真的很让人惋惜,去世的时候才刚过三十岁。实际上,这也是苏轼在提醒自己,要拿贾谊当反面例子,可不能走贾谊的老路。

在古代,一旦被贬,那可不光要遭受身体上的折磨,心里的折磨才最让人难受。这对那些曾经身居高位的人来说,更是如此。实际上,古代有不少被贬的官员,因为忍受不了这种落差,最后抑郁而死。

就算没有抑郁到最后死去,可在他们心里也留下了很难消除的伤害。

最明显的就是苏轼头一回被贬的时候,刚得知被贬这个消息,苏轼简直是一时没法接受。

当时,苏轼离死就差那么一步了。要不是宋朝重文轻武,对读书人比较宽容,苏轼在那一次就被皇帝给处置掉了。

可哪怕生活再艰难,他也咬着牙挺过来了。现在想想,苏轼这人不但豪爽,还特别有毅力。

二、跌宕起伏苏轼这一辈子经历了五个皇帝,被三次贬官。苏轼那时候年轻气盛,满怀着壮志豪情,这接二连三的遭遇对他的打击可太大了。为啥会这样?这就得讲讲当时宋朝的局势了。

那时候的宋朝在新政和守旧之间摇摆不定,整个朝堂差不多分成了两派。就因为政见有分歧,苏轼在朝堂上才受到了排挤。

提起跌宕起伏,可不只是苏轼的一生如此,他弟弟苏辙也这样。别的都先不说,就说当年的“乌台诗案”吧,苏轼被贬了,苏辙为了求皇帝宽恕哥哥,结果把皇帝给惹恼了,最后也被贬了。

但要说最配得上这个词的,那还得是苏轼。可以这么讲,苏轼刚踏入朝堂,就把当朝最不该惹的人——丞相王安石给招惹了。

当时王安石当宰相,正在搞变法这档子事儿。大家都知道,变法可不容易。不过那时候王安石的地位那是稳稳的,不容置疑的。朝廷里就算有人心里不服气,也只敢偷偷嘀咕。

可苏轼一向行得正坐得端,他直言不讳,当着众人的面就反驳王安石的新政,就因为这事儿,他俩的关系降到了冰点。

没过多久,王安石使了点小手段,苏轼就立马离开了位于政治中心的京城。要知道,京城的官和地方官那差别可大了去了。

能这么讲,苏轼仕途那么坎坷,很大程度上是他性格造成的。苏轼的真性情,大家肯定都看在眼里,可他这种性格在充满弯弯绕绕的朝堂上是不合适的。

朝堂上有不少人看苏轼不顺眼,大多就是因为苏轼说话太直了。苏轼这辈子的转折点就是当年的“乌台诗案”,哪怕现在来看,也能感受到那时候的苏轼在这件事里是多么的不知所措和心灰意冷。

就像前面说的,他离死就差一步了,可活着也不轻松。从古至今,被弹劾对皇帝不忠的人,能有几个有好结果?

后来,朝中那些和苏轼关系好的官员,就连之前在政见上和苏轼合不来的王安石,都出面为苏轼求情。可就算这样,苏轼还是逃不掉被贬的命运。苏轼被贬到黄州之后,可真是尝到了生活的艰辛滋味。

那三个多月里,苏轼可没少遭罪,但他还是笑着去面对生活,这就是苦中作乐,始终都没丢掉对生活的希望。

好在过了三个月,苏轼又被调回京城了,还受到重用。这一回,苏轼一下子连升好几级,当上翰林了。这可是苏轼人生最得意的时候,也是他实现抱负的机会。

大家不是常说“爬得越高摔得越重”嘛,苏轼就是这样的情况。在当时那个处境下,他没能再往上升职,也没能回到家乡。

后来,他又被贬了,这次直接就被弄到海南去了。在那个时候,这可是相当严重的处罚,就比砍脑袋轻那么一点儿。而且这时候的苏轼,岁数已经很大了……

这时候,苏轼心里其实也有预感了,觉得自己的后半辈子都翻不了身。为啥被流放到海南?就跟之前流放到黄州的缘由一样,都是因为他说话太直。

结语到了海南后,哪怕清楚自己仕途没指望了,苏轼还是努力生活着。他把海南当作自己的家,给当地的发展帮了大忙。

苏轼评价贾谊的那两个字,苏轼可是一辈子都在照着做。就因为这样,他始终都没丢掉对人生的希望,所以才留下了好多著作。