1962年,八届十中全会之后,我国开展了大规模的上山下乡运动。上百万的城市知识青年去到乡村和边疆等国家更为需要的地方。就在上山下乡进行的如火如荼的时候,外交部王海容同志将一封举报信转交到了毛主席的手上,这封信是莆田的一位小学老师写的。这封信揭发了上山下乡运动中黑暗的一面。毛主席看完之后眼泪婆娑,叶帅知道举报信内容的时候更是无比愤怒,还说,得杀一儆百。

可怜天下父母心写举报信的人叫做李庆霖,他是福建省莆田县某地区的一名小学老师,至于为何直接给毛主席和党中央写举报信,实在是走投无路之后,才不得已出此之策。李庆霖有一个儿子,叫做李良模,党中央决定开展上山下乡运动之后,李庆霖一家便响应国家的号召,李良模初中刚毕业,就去了离家几十里的荻芦公社插队。因为这些城市的青年此前很少甚至说几乎没有参加过农业的劳动,一下子去到乡村、山区等地,可能一时会难以适应,因此,政府制定了一些生活补贴政策,来保证下乡的知识青年的生活基础。

其中包括安置费、动员费(交通和衣被费用)等等,此外,插队知青,国家会供应一年的口粮和补助。相关记载表明,国家为这场上山下乡提供了巨大的财力上的支持。1967年到1972年,五、六年的时间,国家财政支出约在17—18亿元左右。毛主席和党中央要保证知识青年下乡之后,衣食住以及医疗等问题得到妥善的解决。但是如此庞大的财政支持依旧有众多的知青在偏远的乡村山区挨饿,生病没钱去进行医治。李庆霖的儿子李良模便是众多挨饿受冻的知青的一个代表。李良模在落户插队之后,去做农活,挣工分,再按照工分分配口粮,便如毛主席和党中央所预想的,没有任何做农活经验的知青,在下乡之后的第一年要先学着如何割草,如何种地,如何使用各种的农耕农具等。第一年是学习和熟悉的过程,是锻炼体能的一年,他们中的多数人只能靠政府的补贴来维持日常的生活开支。

李庆霖知道让儿子出去做农活,多锻炼锻炼,是一件挺好的事儿。但是,李良模从小没做过什么体力活儿,一直在衣食无忧的环境之中长大,可怜天下父母心,虽然知道让儿子去插队是好事儿,但是李庆霖还是很担心儿子在别的地方能不能睡好觉,能不能吃饱饭。李庆霖便去看望在荻芦公社插队的儿子,知道条件会艰苦些,但是看到儿子的那一刻,李庆霖的心太疼了,这才多长时间,自己的儿子怎么瘦成这样了?李庆霖心疼之余说了些关怀的责备,他斥责儿子,该干活就干活,但是该好好吃饭的时候就好好吃饭,瘦成这样能有什么力气去做农活?

李良模说,不是自己不想吃,实在是粮食不多,而且不止他一个人,很多人都和他一样吃不饱饭,万幸的是自己没生什么病,他身边还有生病的知青都没钱去医院看病,只能硬撑着接着干活。李庆霖纳闷,按说国家提供的财政补贴(每月8元生活费,36斤口粮)完全可以维持每个人的日常生活,怎么还会有挨饿,生病没钱看病的情况。李良模说,补贴他们领了十一个月,之后不知道什么原因就停了,这才导致一众有志向报效祖国的热血青年连饭都吃不饱。李庆霖一时失语,不知道该说些什么,给儿子留下了些钱和口粮,李良模很懂事,只把父亲带的口粮留下,钱没收。

李庆霖给毛主席写举报信回家的路上,李庆霖的心情很是沉重,这才不到一年的时间啊,上山下乡还会持续很长的时间,和儿子一样,还有很多祖国的大好青年要长期忍受这样的生活。这件事情就像是一根刺扎在李清霖的心头,让他吃不好饭,睡不着觉,财政补贴怎么好好的就停了。李庆霖决定做点什么,而他能做的事情就是把这件事情向政府机关反映,让他们注意到这个比较重大的问题。1972年,李庆霖开始向儿子所在的公社和当地的政府机关等反映这一问题,奈何他每次都得不到任何的回应,自己写的信件也石沉大海。等不到消息的李庆霖或许已经意识到这件事情里面存在的一些问题。思前想后,李庆霖做出了一个大胆的举动,也是他能想到的唯一能将这件事妥善解决的人,那便是——毛主席。

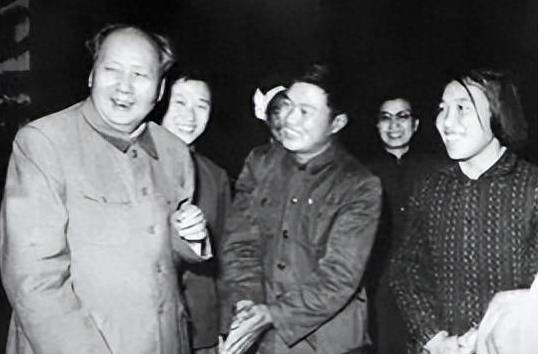

一个深夜,在一盏微弱的煤油灯的光亮之中,李庆霖坐在了书桌前,细细琢磨了几个小时之后,写了两千字左右的一封举报信。信中便详细的说明了知青在乡村遇到的一些困难,在政府停止发放补贴之后,他们的生活便陷入了困难以及看病难等等问题,甚至,在种种艰苦的条件之后,一部分知青就开始想着如何逃回城里。写完之后,李清霖又检查了一遍,确定自己要反应的问题都写详细了,之后,才将这封信放入了信封之中。李庆霖机智寄信李庆霖遇到的最大的问题是,这封信怎么能到毛主席的手里,以及如何快速的被毛主席看见。李庆霖向政府反映问题,回音石沉大海之后,他觉得如果按照正常的流程,这封信肯定会被有心之人扣下,永远到不了毛主席的眼前。退一万步讲,即使这封信没有被扣下来,那么这封信到毛主席面前需要层层的审核,这一审核,又不知道得多长的时间,但是知青的问题得快点让毛主席知道,快点解决。偶然的,李庆霖看到毛主席的身影出现在了报纸上,报纸上报道了这样一件事情,毛主席接待外宾,报道还配了一张图片,毛主席的身边是外交部的王海容同志。

一个念头从李庆霖的脑海闪过,他很快将其捕捉,将这封信寄给毛主席身边的王海容同志,再让其交给毛主席。想到此,李庆霖便立刻行动。如李庆霖所愿,这封信很快便到了王海容的手中,王海荣将信封拆开之后很纳闷,开头怎么说是写个毛主席的,王海容还是先把信看完了,之后大为震惊,便刻不容缓的把信交给了毛主席。毛主席的回信李庆霖永远忘不了那一天,因为毛主席给他回信了,在他把信寄给王海容之后,他就一直在想着他写的信究竟能不能被毛主席看到。让他意外的是,毛主席不但看到了,还给他回信了。1973年5月6日,李庆霖激动将印着“中共中央办公厅”的信打开。李庆霖同志:寄上300元,聊补无米之炊,全国此类事甚多,荣当统筹解决。毛泽东一九七三年四月二十五

信中用红绸子包着300元,李庆霖激动之情难以掩盖,眼泪都出来了,还说这300块钱要当自己家的传家宝。李庆霖不知道,毛主席收到他这封信的时候也是潸然泪下,他不知道上山下乡的运动之中居然存在这么多问题。毛主席和党中央立刻召开会议,针对上山下乡存在的诸多问题进行广泛和彻底的调查。

知识青年上山下乡上山下乡是组织知识青年去到郊区、去到农村或者山区,开垦荒地、多搞粮食生产。我们主要来看一下毛主席和党中央决定实施上山乡下的原因和目的。一、缓解城市知识青年的就业压力,同时加强农业基础的建设,当时城市中有大量的知识青年,城市无法提供大量的就业岗位,为了缓解就业的压力,这是上山下乡重要的一个出发点。二、这跟毛主席当时所思考的中国社会主义接班人有关,毛主席和中共中央希望通过上山下乡,使得城市中的知识青年得到锻炼,而不是仅仅限于文化理论的层面。他们不希望中国的知识青年理论跟实际脱离,到基层、到边疆、到祖国最需要的地方进行锻炼,牢牢的民众联系和结合在一起。三、让城市的青年和学生把文化知识带到乡村之中,那时候,我国的多数农村贫穷落后,改变农村面貌,缩小城乡之间的差距是亟待解决的一个问题。四、因为当时的国际局势(美苏冷战,中国与苏联的关系进入白热化),我国边疆需要一支强大的力量去戍守,保卫边疆和国家尤为重要。毛主席和党中央对知青上山下乡极为重视,他们对青年下乡投入了巨大的心血。

关于青年下乡的许多重大会议都是周恩来总理亲自操办主持的,而在上山下乡进行的期间,中央签发的文件更是多达数十次。相关记载,“党中央和国务院是当做国家大事来办的,周恩来总理投入了巨大的精力,各级党委和政府做了大量的工作”。信为开端,问题暴露经过重重调查,上山下乡的问题也被暴露出来,首先是财政拨款的贪污挪用问题,党中央20亿左右的拨款居然没有解决知青的衣食等方面的问题。有相当一部分的财政款项被农村基层干部和其他的干部贪污、挪用,这也是李庆霖向公社和基层政府反映问题没有结果的原因。再有便是盲目的对知青实行军事化管理,只是强调他们一味的进行劳动。知青之中有一部分人自己自足较为困难,这些人也被公社忽略,再加上补贴的克扣和减少,这些人在农村的生活愈发的困难。更让人气愤的是,有些地方还存在迫害知识青年、奸污知识青年的情况。根据相关资料的记载,69年到73年,中国一共有2.3万起迫害知识青年的案件,而这2.3万件的案件中,奸污女知青的案件竟然占了70%以上。辽宁、四川、河北、云南、黑龙江、内蒙古、广州、上海等地都有女知青被奸污和迫害的情况。如云南兵团将知青吊起来打的案件有69起,甚至于,有的知青被吊起来活活打死。广州兵团奸污女知青193人,上海被奸污的女知青有96人,被捆绑吊打过的852人。黑龙江兵团团长黄砚田、参谋长李耀东强奸女知青50多人。“此等法西斯行为,非立即处理不可”,将问题查清楚之后,引起了中央领导人的的极大愤怒,周恩来总理将之称之为“法西斯”行为。毛主席和中共中央立刻采取行动,增加了9亿的财政拨款,并且要确保着9亿真正落在实处,保障知青的基本生活。1974年,中央发起了保护女知青的“26号”文件,开展整肃运动,此外,对知青进行迫害和奸污的官员领导也被判处相应的刑罚。

浩浩荡荡的城市青年去到农村和边疆等地,他们中不少人人迷茫过,彷徨过,但更为重要的是,他们在较为艰苦的环境之中锻炼了自己的意志,坚定了自己的信念。他们得到锻炼的同时,也对乡村和边疆地区做出了不可磨灭的贡献。开办农民学校,在较为偏远的地方兴修惠及民众的水利工程,他们帮助农民改良土壤,进行科学的种植等。而知青上山下乡运动创造的一众辉煌的业绩在今天还发挥着重要的作用。毛主席和中共中央在得知上山下乡存在的问题时,及时展开整肃,避免了事态的恶化。美国一位学者这样说毛主席指示开展上山下乡的美好的愿望。“(毛主席)梦想国家应该是全体中国人民为了满足集体的理想和愿望而热情积极参与的整体。”