【前言】

陈云,这位中国共产党的经济智囊,他的一辈子几乎都在跟数字和账目打交道,连他自己都开玩笑说:“我呀,就是个算账的,满脑子都是数字。”因此,陈云的性格自然不是那种急性子、爱发火的人。

1956年,毛主席提议让陈云当中央副主席,他是这么说的:“陈云同志这人不错,公正、有能力,还稳重。别看他平时挺温和的,但他看事儿准,能揪住关键。因此,我觉得陈云同志挺合适。”

可你知道吗,就这么一位平时挺温和的领导,到了77岁那年,居然为一件事火冒三丈,直接说:“我觉得得狠狠处理几个,该判刑判刑,甚至该杀的也得杀,还得公开登报。”

【名声大噪的中纪委】

在中国共产党的组织里,早就有了专门管纪律检查的部门。

在新中国还没成立那会儿,咱们军队里为了管好纪律,就搞了些像纪律检查大队、小组这样的部门。等新中国一成立,为了让党内纪律管得更严,1949年11月,中共中央就建了个中央和各级的纪律检查委员会,朱德总司令呢,就当上了第一任的书记。

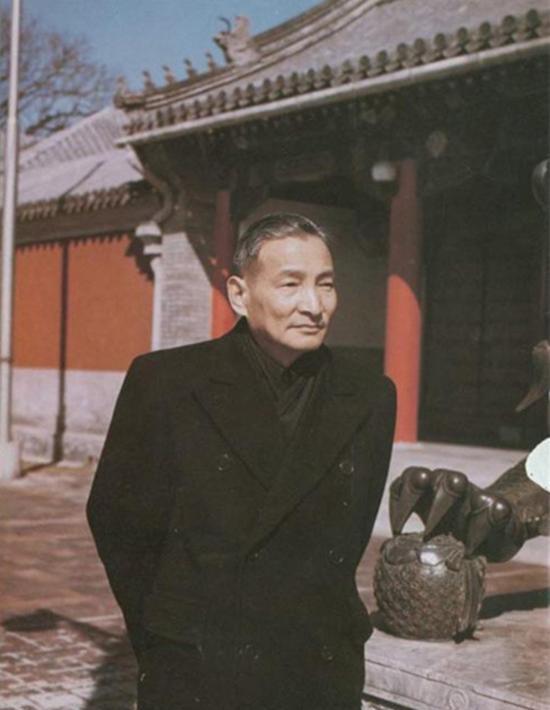

因为党内党外、国内国外的好多原因,以前的纪律检查部门其实都不怎么出名。中纪委真正变得“家喻户晓”,那得说到十一届三中全会以后了,那时候中纪委的第一书记是陈云。

陈云一接到任命,心里头就琢磨上了几件事:中纪委到底该干啥?咋干才合适?眼下从哪下手?以后又咋规划?所以,他这个新上任的中纪委第一书记,头一件要紧事儿,就是赶紧召集大家,开了中纪委的首次会议。

会议还没开始前,黄克诚常务书记和王鹤寿副书记特地跑到陈云家,想问问关于中纪委还有各级纪检部门该怎么开展工作。陈云直接了当地说:“得狠抓党风。中纪委的工作方向就是守好党规党法,好好整治一下党风。”

1979年1月4号,中纪委的首次大会在北京拉开了帷幕,一直开到1月22号,整整进行了18天。为啥会开这么久呢?主要是因为会上起草并商量了两份超级重要的文件。

有一份文件是中纪委自己内部用的,叫《中共中央纪律检查委员会工作任务、职权和机构设置的规定》。还有一份文件,它是给全党看的,就是《党内政治生活的一些规矩》。而且啊,中纪委这次会议结束后,还顺便发了个新闻稿,叫《党中央纪律检查委员会第一次全会通告》,告诉全党和大家,中纪委正式开始干活了。

在中纪委头四年,陈云带着中纪委的伙伴们,给很多被冤枉的人翻了案,让大伙儿的冤情得以昭雪。同时呢,他狠抓党风,提出了个让党内党外都大吃一惊的观点:“执政党的党风,直接关系到党的生死存亡。”这话一出,立马就成了全党的信条,也成了指导全党建设的一个长久方向标。

说到中纪委的干部,陈云对他们的标准可高了。他这样说过,中纪委的干部啊,得有铁打的党性,一身的正气,得守得住原则,敢于跟党内那些歪风邪气,还有违法乱纪的事儿死磕到底。可不能在原则问题上含糊其辞,当个和稀泥的老好人。

平日里,陈云这个第一书记可是真真切切地给大伙儿做了榜样,从那些不起眼的小事儿做起,对自己那叫一个严。他给自己定了个铁律,就是啥礼都不收。他还特地跟身边的工作人员一一叮嘱:“要是有人想送礼来,你们得赶紧告诉我,千万别私下收了。”

有一回,大军区里的两位头头跑到陈云家,跟他聊了聊工作的事儿,还顺手带了两盒当地的葡萄给他尝尝。事儿说完,他俩准备走人,陈云却喊住了他们:“哎,你们把葡萄带上。我这中纪委书记可不能接受这个。”

那两个人连忙摆手说:“这不过是些家乡的土东西,根本不值啥大钱,就是想让您尝尝味道,可不是给您送礼啊。”陈云坚决不收,说心意他领了就好。他接着说:“这样吧,我吃上十颗,图个十全十美的好彩头,剩下的你们还是拿回去吧。”两人拗不过,只好又原封不动地拎了回去。这一回,他们算是真真切切地体会到了“中纪委书记”的作风。

【改革开放第一反腐案】

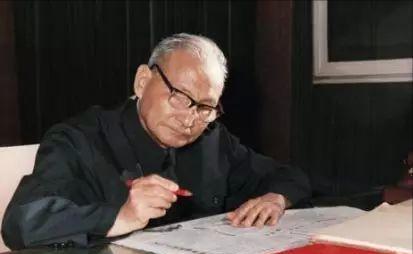

1982年,新年刚过完没多久,改革开放的春风就一个接一个地吹来,咱们国家的经济开始慢慢回暖,老百姓的日子也跟着好多了。可奇怪的是,中纪委的陈云老爷子,平时都挺沉得住气,那时候却显得有些不高兴,难得地发了顿火。

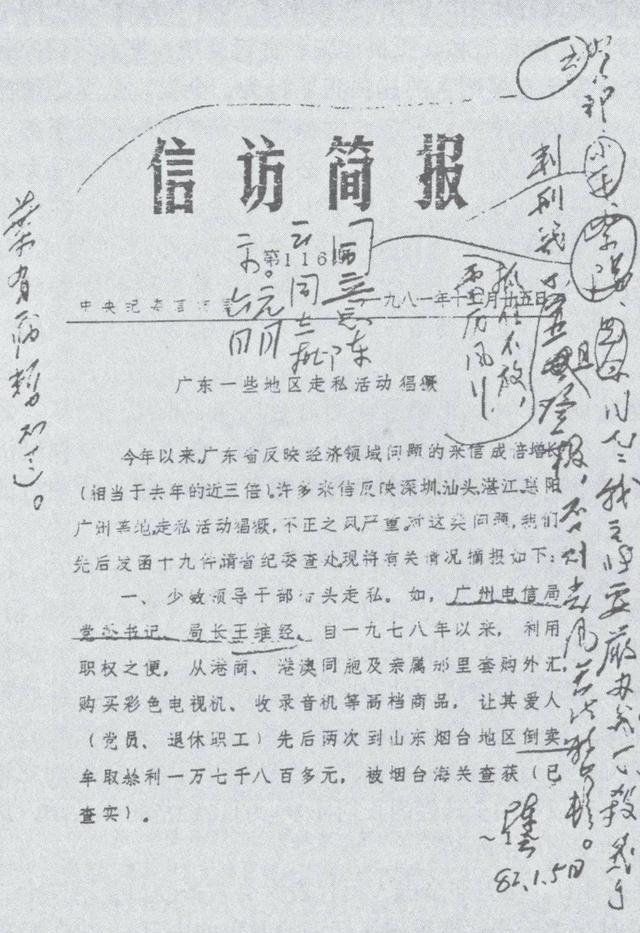

那天一早,中纪委的同志送来一封信,信封上写着《信访简报》。信里头说了,广东那边有些地方走私活动闹得挺凶,还有少数领导也参与其中。陈云一看这信,火立马就上来了,脸憋得通红。好一阵子,他才缓过神来,把秘书给叫了过来。

陈云拿着那份报告,对秘书严肃地说:“照这样下去,咱们党可撑不了几年就得垮了。你跟王鹤寿说一声,得狠狠处理几个,该判刑的判刑,该杀的杀,杀一儆百嘛,乱世就得下猛药,想当年解放初期,贪污几千块钱就得吃枪子儿。”邓小平特别赞同陈云的观点,还在他的批示旁边加了八个字:“行动要快,咬住不放。”

为了刹住经济上的违法乱纪风气,陈云和邓小平立马在中共中央书记处碰了头,会上他们明确指出,对经济犯罪得下重手整治。要是哪个省份、城市或者部门的党委心慈手软、视而不见、放任不管,那中央可就得追究他们的责任了。

自打十一届三中全会一开,咱们国家就走上了改革开放的路子。在这政策宽松的大好形势下,有些不法分子也开始动起了歪脑筋。特别是咱沿海那块儿,因为偷渡方便,不少人偷偷跑到香港、澳门这些地方去进货,再带回内地来卖,想着赚大钱呢。

不过,没多久,王仲家里就多了一台全新的电视机,像是有人专门“赠”给他的。那天,王仲下班一回家,就见一个不认识的人坐在屋里,旁边还搁着个大纸箱。他老婆跟王仲说,这位是本地的广播员,有点事儿想求王仲帮个忙。

王仲听完老婆的话,乐呵呵地挪到那人旁边聊了起来。聊了几句后,王仲才明白,这位广播员的亲属在香港,他正琢磨着去探亲呢,所以就找上了王仲,想让王仲快点帮他把手续给办了。等事儿办妥了,这台偷偷弄来的、全新的电视机就是王仲的了。

听了广播员打包票后,王仲心里那点儿犹豫立马被侥幸心理给盖过了。他琢磨着,就这么一回,哪能那么容易被逮着呢?这么一想,他立马就签字同意了广播员的探亲申请。到了晚上,王仲跟家人一块儿看电视时,孩子们兴奋得围着他直转圈,还跟他说:“我们班同学的爸爸都没这本事,爸爸你太牛了!”王仲一听,心里那个美呀,就这样,他在贪污的路上越走越远了。

王仲第一次偷偷摸摸收下那台彩色电视机后,第二次就显得老练多了。他装模作样地搞了一番动作,然后很“自然”地收下东西并办了事。后来,他连装都不装了,直接把东西往家里拉。收的东西越来越多,王仲竟然还干起了转手倒卖的活儿。

后来,王仲的胃口变得越来越大,普通人家送的东西他根本看不上眼了。他开始打起了走私货物的主意,每次视察仓库时,都找机会顺点手表之类的小玩意儿回家。渐渐地,他也不藏着掖着了,干脆直接开着车,带着全家人一起去仓库“挑选”东西。

王仲后来坦白,他通过受贿搞了6台电视、1台冰箱和2台收音机,加起来值11608元。更夸张的是,他借着“照看仓库”的名义,从边检缉私那儿顺走了263块手表、1台电视、17台收录机这些东西,一算账,竟然有58141元那么多。

搁现在,6.9万这个数字可能不会引起大家多大惊讶,但搁以前那会儿,6.9万啊,差不多得一个普通工人干上一百年才能挣到。而且,王仲干的事儿,最严重的问题还不在这儿呢。

那时候的海丰县,走私风气特别盛行,简直就成了个出名的走私货物集散地,还有人开玩笑说它是“远东的地下商场”。工厂空荡荡的,没了工人的影子;农田也荒着,农民都不见了;学校里也找不着学生,他们都跑到大街小巷去卖走私货了。这事儿对老百姓的生活和生产影响可大了,真的很糟糕。

最后,王仲的行为惹恼了老百姓,不少正直的党员干部对他这种做法恨之入骨,纷纷动笔举报,很多老百姓也站出来写信揭露他的问题。中央纪委接到举报信后,很快派人到海丰县调查此事。陈云更是多次关心这个案子的进展情况。

没想到,王仲这家伙非但没想着改正错误,反而还想方设法地隐藏自己的罪行。他先是在单位里搞起了小圈子,排挤那些和他意见不合的人,还大放厥词:“谁说想让我走人,咱就瞧瞧谁先混不下去!”“你要是想对付我,那我可不客气,咱们看谁先撑不住!”但这些都是徒劳,只不过是他快要倒霉前的瞎折腾罢了。

办案人员为了拿到王仲贪污的铁证,最后把注意力集中到了王泗吉身上,他是缉私仓库的保管员,还兼任汕尾镇革委会的副主任。王泗吉给办案人员拿来了两本账,一本是详细记录所有东西出库的“私账”,另一本则是他凭记忆自己写的。虽然这两本账在内容上有些出入,但已经足够让王仲无处可逃了。

王仲一听到自己被判了死刑,心里头就乱套了。他跟看守的人聊起,说自己是1947年就加入了军队,天津解放那会儿,他当上了排长。那时候的他,压根不知道啥叫辛苦,啥叫累,更别提怕死了。他一门心思地跟着共产党干革命,心里头半点杂念都没有。排长这位置,在当时也算个小领导了,他平日里就是一门心思地关心手下的战士们。可到了39岁那年,他转业到了地方,条件是好多了,但人也跟着变了样。

王仲突然间变得特别认真,他对狱警李向之说:“你们正值年轻,有知识有文化,以后的发展前途肯定错不了。不像我,没啥文化,干起活来真是费劲。因为文化低,政策啥的也不太懂,原则性也不强。海丰走私那么猖獗,我是有一定过错和责任的。你得记住了,以后要是当了官,千万别贪啊!希望我的教训能给其他人提个醒!”

接着,王仲话锋突变,说道:“话说回来,我确实有错,但也不至于判我死刑吧!我打算上诉,还得给中央写封信。只要我还活着,往后我一定好好改过自新,争取在有生之年,多为党和人民做点实事。人啊,能活着,真是太好了!”

后来,王仲给几位头头写了几封信,这事儿还闹得挺大,大家议论纷纷。有人就说,王仲毕竟是个老党员,以前也为党出过力,能不能手下留情,轻点处罚?这话不知道怎么就飘进了陈云的耳朵里,陈云硬气地说:“咱们国家这才刚开始改革开放,汕尾这地儿离特区那么近,居然出这种事,王仲造成的影响太坏了,根本没法估量,必须得严惩不贷!”

到了1983年1月18日那天,王仲被法警带着往刑场走。就在快走出监房走廊那会儿,他突然转过身,朝着旁边的狱警大声喊:“千万别贪啊,贪了绝对没好果子吃!”王仲这最后的几句话,满满的都是后悔。但世间哪儿有什么后悔药啊,后悔也来不及了。

【“挽救”海丰县】

王仲的事儿总算是搞定了,可海丰县那边的问题还是老样子,没动到根子上。上面发话了,得赶紧想办法,让海丰县的人们日子重回正轨。

后来,中央纪委决定把海丰当成一个试点,专门用来加强党性、党风和党纪的教育。他们派了个联合工作组过去,打算好好整改一番。可工作组一到那儿,经过一番深入调查和研究,才发现问题远比预想的要棘手得多。

那时候的海丰,在王仲他们的带领下,不少基层干部早就烂掉了,变成了走私分子的藏身之处和指挥中心。更让人心疼的是,跟王仲一起被查的那159个案子,牵涉到316个人,里头居然大部分是党员。这样的领导团队,海丰的老百姓怎么能过上好日子?海丰又怎么可能发展得起来呢?

那时候的海丰县,人口有八十多万,但一年的财政进账才两千多万,在周边几个县城里垫底。整个县里,除了有个汽修厂和糖厂,竟然找不出其他像样的工业。为了活下去,大家没办法,最后走上了走私这条路。

海丰县啊,就像是个千疮百孔的老房子,让人头疼的是,都不知道该先从哪儿修起。但中央小组的那些同志们可没放弃,他们一趟趟地跑,一次次地研究,最后决定先拿海丰县的走私问题开刀。同时呢,他们还忙着帮海丰当地的企业找路子,想办法让它们恢复生产,引进新技术,打开销路。

从1983年开始,中央的工作团队就来到了海丰县,一直到1986年他们中的一些人走掉,海丰县的变化可大了。那时候,海丰每年的财政收入才2000多万,但到了他们走的时候,已经涨到了6000多万。不止如此,海丰县还搞起了自己的产业规划,以前在这周边几个县里头,海丰可是垫底的,现在一跃成了带头的“大哥大”!

这正是陈云心里所期盼的,一个地区的领导干部,往往对这个地方的发展起着关键作用。干部们作风正派,党风建设得力,老百姓的心气儿才会顺,大家才能拧成一股绳。这样一来,国家和地方的经济建设就能稳步向前,健康发展。

【结语】

今天,咱们就来用陈毅元帅的一句提醒作为今天聊天的收尾:“别贪心伸手,一伸手准会被逮住!”