每年到了315,总会有些行业被好好“打扫”一番。

今年的央视315晚会,把目光锁定在电话卡实名制以及由此衍生的虚拟号码乱象。

虽然电话卡早已强制实名,可那些在灰色地带游离的虚拟号码,却成了不良商家搞骚扰、诈骗的“法外之地”。

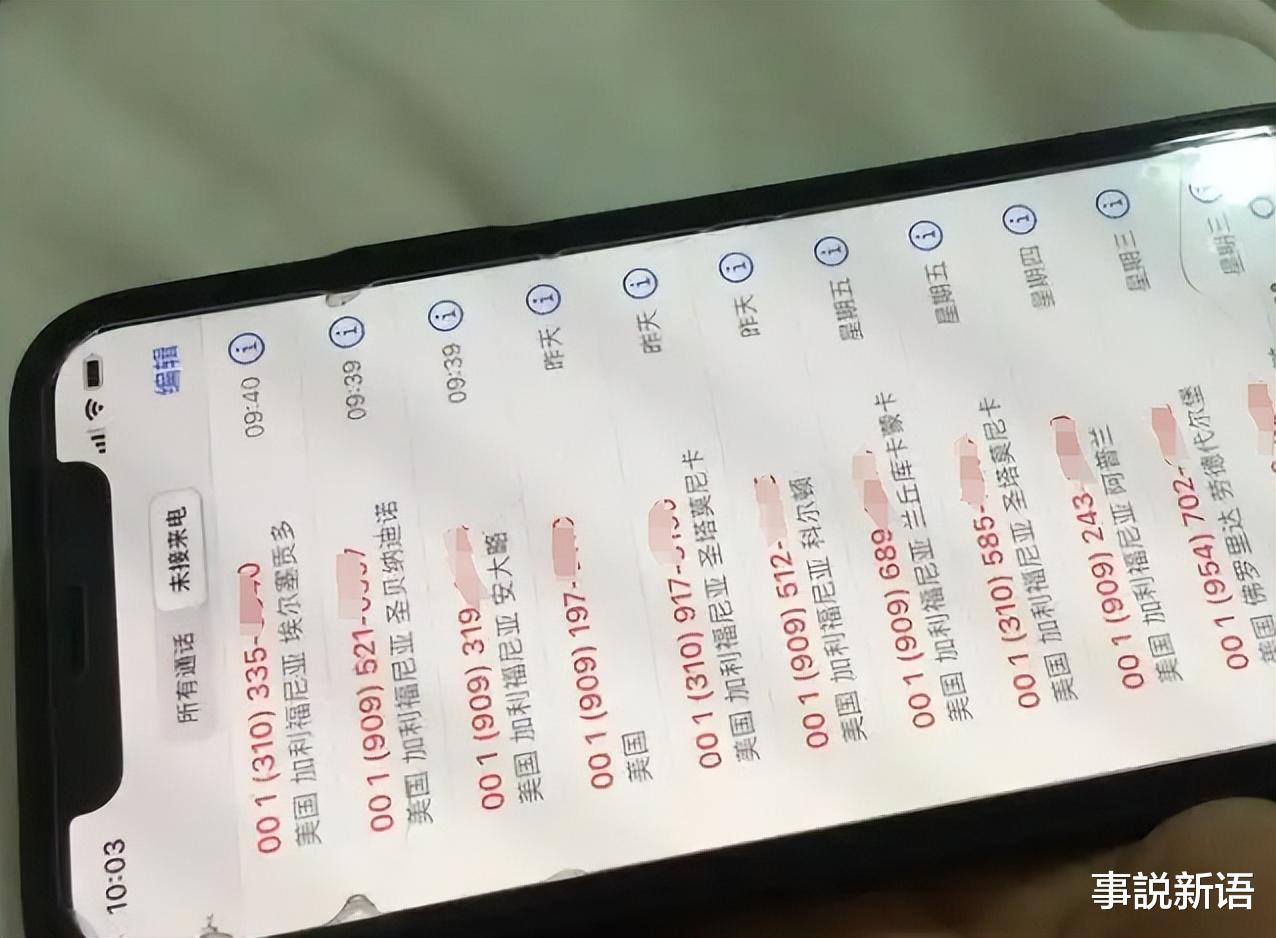

眼下,虚拟号码池已经遍布全国,每遇到大规模营销活动,便疯狂地“轮番轰炸”普通人的手机。

它是怎么形成的?谁在推波助澜?普通人如何被“精准”骚扰?最后,我们又该如何应对?

一、虚拟号码为何能在“实名”缝隙里横行为了管控通信网络的不法使用行为,我国推出了电话卡实名制,这本是为了遏制诈骗、营销骚扰等乱象。

但这两年出现的虚拟号码,却让本就应当“滴水不漏”的实名制打开了后门。

这些虚拟号码的发布渠道十分隐秘,且大多不受实名审核。

只要有人批量提交一些简单信息,就能一次性拿到一大把号码入口。

其中,部分打着“公司内部业务专线”旗号的服务商,又拍胸脯保证“不被追查、可放心使用”。

换句话说,原本高度管控下的实名系统,被这么一条中间灰色通道“绕”了出去。

为什么这些灰色通道可以堂而皇之地存在?

一方面是通过层层代理或子公司注册,虚拟号码供应商之间形成了分销网络,最终把违规号码“包装”成正经业务。

另一方面,许多申请平台本身的监管效率低,或者远程审批流程有漏洞,导致这些批量号码犹如“注水产品”一样涌进市场,让真正遵纪守法的人不堪其扰。

二、谁在推动这股“虚拟号码”暗流?在央视的曝光镜头前,很多从事“数据营销”“信息整合”的公司就毫不避讳地承认,他们的商业模式就是靠批量拿到虚拟号码,再结合用户数据进行精准推销。

播放录音、群发短信、智能外呼,这些技术手段早已成熟,关键卡点只在于号码来源。

因为只要解决了批量号码问题,再利用大数据筛选目标群体,就可以实现“几乎每分钟都在拨号”的效率。

为什么这些公司要用虚拟号码,而不是去购买或者租用正规的正规资费电话呢?

号码成本低,很多平台甚至提供“共享虚拟号”供多人轮流使用,而且量大价优。

其次,虚拟号码的最大好处在于“让自己不被追踪”,出事了随时能闪人。

这样的可替代性让它成为不法扰民行为的“最佳拍档”。

另外,在这个产业链上,还有负责提供数据的“信息商”参与。

他们可能和一些电商平台、APP合作,利用技术手段爬取或拆分获取用户的个人信息,然后再倒卖给中间环节。

最终,这个以虚拟号码为核心的骚扰生态越滚越大,普通用户成了不折不扣的受害者。

三、普通人为何一次又一次被“精准骚扰”?人们或许会问:明明接到的电话显示是本地号码,为何每次都是卖房、卖保险,或者推销金融产品?

这就是“虚拟号码+精准个人信息”组合拳的威力所在。

那些所谓的“信息公司”往往掌握了用户的职业、需求、地域甚至购房记录等关键级数据,配合虚拟号码的本地化外显,这些骚扰电话的命中率就会更高。

换句话说,这些推销者们并不想盲目撒网,他们要把最合适的产品,第一时间打到“最对胃口”的人手机上。

正因为此,很多人会觉得“电话推销莫名其妙地就能对我情况了如指掌”,其实背后是一整套商业化、半地下化的数据交易链在运作。

另一方面,普通人应对这些来电,也往往显得手足无措。

因为我们可以屏蔽某一个号码,但下一次又会有新的虚拟本地号出现。

如此“打不尽、躲不掉”的感觉让人们忍无可忍,又束手无策。

四、如何“让虚拟号码无处藏身”?虚拟号虽隐蔽,但并非不可管。

315的曝光给了监管部门和通信行业共同努力的契机,想要让不良商家无法再肆无忌惮,就需要多方联动。

1.加强实名制审核无论是手机卡还是虚拟号,都应当要求清晰的身份信息绑定,才能真正实现“号码有人管、责任能追究”。

平台与运营商要及时拦截虚假注册行为,并对批量申请进行严格排查。

2.规范虚拟号使用场景合法正当的企业如外卖、打车平台,确有使用虚拟号保护客户隐私的合理需求。

但是,不应当把这个技术无限外放。

相关部门应当出台明确的管理细则,禁止滥用或转售这些虚拟通讯资源。

3.严厉打击非法中介和“信息商”在通讯号段源头之外,还要切断个人信息共享、贩卖的渠道。

对于那些“公然兜售数据”的公司,要加强取证侦办,查处背后的非法利益链条。

4.完善举报与追责机制公众如果接到可疑电话,或发现大规模骚扰线索,应该能通过更便捷的举报渠道进行反馈。

有关部门要有相应的快速反应机制,该处罚的处罚,该曝光的曝光,形成威慑力。

五、 从“接听者”到“抵抗者”在法规和监管部门行动的同时,我们个人也能采取一些有效措施,来减少被骚扰的概率。

首先,谨慎对待各种来历不明的网络链接和活动,不要随意填入个人信息,尤其是手机号、身份证号等敏感信息。

其次,使用一些“来电识别”APP,可以对多次被标记的骚扰号码进行识别和筛选,尽量减少打扰。

最后,如果发现自身信息明显被泄露,应当及时向相关平台投诉或向通信主管部门举报,让更多非法行为浮出水面。

从某种意义上说,这场“虚拟号码”风波不仅是个人信息保护的考验,也是对我们每个人底线意识的一次提醒。

315曝光将其推向公众视野,接下来的问题是如何把这股力量继续放大,让这些灰色操作没有立足之地。

法规执行会越来越严,技术手段也会不断升级;只要有足够的社会共识和监管硬度,这些骚扰大军就会失去藏身之处。

“实名制”这把锁,不能形同虚设;虚拟号码的“盲区”,也不能永远成为某些人的后门通道。

不断挺进深水区、实现更高程度的信息保护,才是健康的通信生态应有的样子。