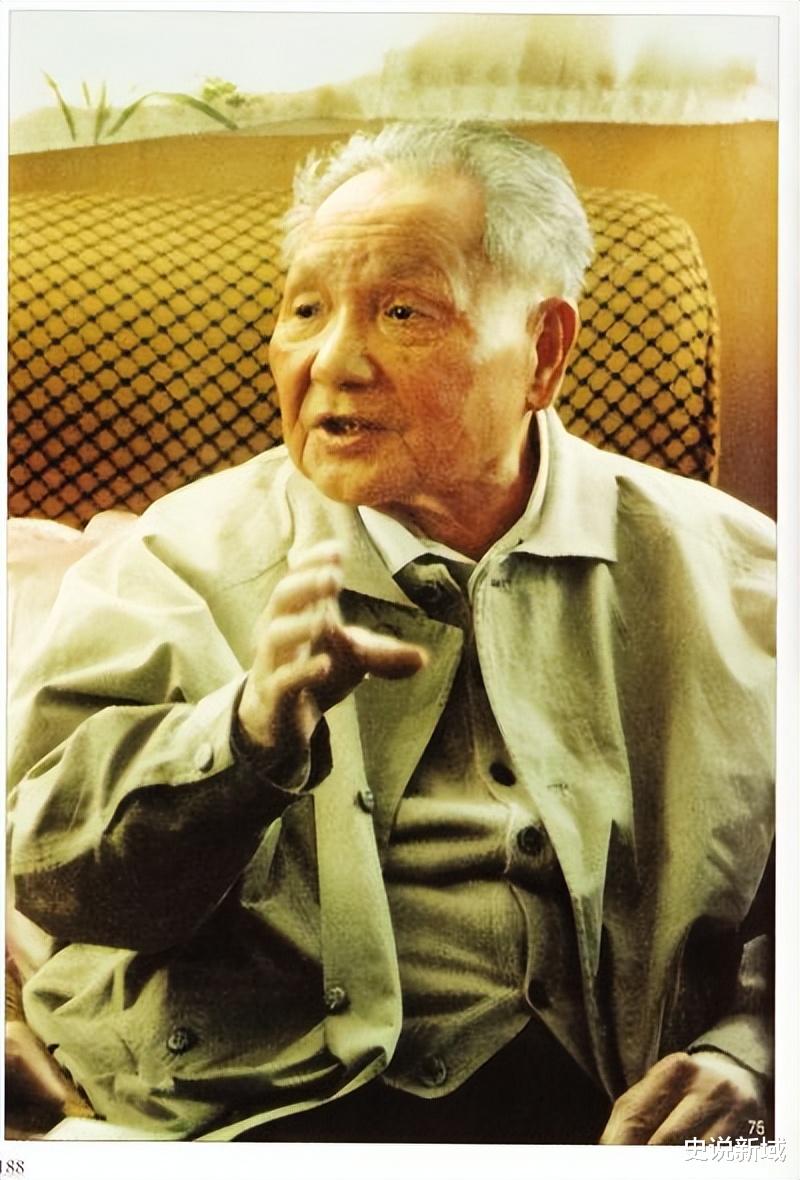

1986年9月2日,北京中南海紫光阁内,一位82岁的老人身着崭新中山装,面对美国记者的镜头,目光如炬。他的对面坐着迈克·华莱士——那个曾让里根总统结巴、令各国政要紧张的“新闻怪杰”。

当华莱士抛出“毛泽东若在世,如何看待改革开放”这一问题时,全场屏息。邓小平微微一笑,回答中既无回避,亦无攻击,却让华莱士的笔尖悬停半空,也让世人折服。

这场看似平静的对话,实则暗藏东西方意识形态的角力,更成为世界重新认识中国的历史拐点。

一、当“铁嘴记者”遇上“钢铁政治家”

迈克·华莱士的采访风格以“尖锐”著称。他曾让里根在镜头前语塞,逼问越战将军韦斯特摩兰至对簿公堂,甚至调侃小布什“像坐着的林肯雕像”。1986年,他带着精心准备的20多个问题来到中国,试图揭开这个东方大国的改革迷雾。

而邓小平的应答策略却让华莱士始料未及。当被问及中苏关系时,他直言苏联若想改善关系,“球在戈尔巴乔夫一边”;谈到台湾问题,他强调“凡是炎黄子孙都希望统一”;面对“中国是否可能回到过去”的质疑,他斩钉截铁:“肯定不会”。这种直率与精准,让华莱士事后感慨:“邓小平和别人不一样,他是独一无二的。”

二、毛泽东与改革:历史连续性的辩证

华莱士的“杀手锏”问题直指历史核心:“如果毛泽东还在,会如何看待改革开放?”这既是对中国道路合法性的质疑,也是对中共历史连续性的拷问。

邓小平的回答展现了政治家的历史智慧。他首先肯定毛泽东的历史功绩:“毛主席带领中国人民取得革命胜利,为现代化建设奠定基础。”接着话锋一转:“时代在进步,中国必须根据新形势调整战略。”他特别强调,改革开放“坚持四项基本原则,包括毛泽东思想”,并非否定过去,而是“在继承中探索创新”。

这一回答暗含三层深意:其一,将改革定位为社会主义制度的自我完善;其二,用“历史决议”消解意识形态争议(指1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》);其三,以“实践检验真理”回应西方对改革性质的质疑。

三、改革不是“背离”,而是“进化”

当华莱士追问“中国是否在进行一场新革命”时,邓小平坦然承认:“我们搞的实质上是一场革命。”但他随即补充:“这是社会主义制度的自我完善。”他比喻改革如同“摸着石头过河”,允许犯错但须及时纠正。

这种坦诚背后有数据支撑:1986年中国GDP已达3,010亿美元,较改革开放前增长近3倍;乡镇企业异军突起,吸纳近8,000万劳动力;深圳特区从渔村变身高楼林立的开放窗口。邓小平用“发展才是硬道理”的朴素语言,将抽象理论转化为可感知的变革。

四、一场对话改变世界认知

采访结束后,华莱士破例为超时20分钟道歉,邓小平却幽默化解:“你是个难对付的人,但我喜欢和聪明人打交道。”这场对话通过CBS向全球播出,西方媒体惊讶发现:中国领导人既非刻板教条,也非全盘西化,而是走出一条独特的现代化道路。

历史证明其深远影响:1987年中美贸易额突破78亿美元,较1979年增长10倍;1992年“南方谈话”进一步破除姓“社”姓“资”争论,确立社会主义市场经济体制;至邓小平逝世的1997年,中国GDP已跃居世界第七。

五、历史的回响:回答背后的政治智慧

邓小平的回答之所以成为经典,因其暗含中国政治话语的三大逻辑:

历史合法性:通过肯定毛泽东确立改革的历史正当性;

实践真理性:用经济发展实效回应意识形态争议;

文化主体性:强调“中国特色”规避西方话语陷阱。

正如他在“南方谈话”中所说:“计划经济不等于社会主义,市场经济不等于资本主义。”这种突破二元对立的思维方式,既守住制度底线,又释放改革空间。

【参考资料】:《邓小平文选》(第三卷)、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(人民出版社)、《邓小平时代》(傅高义著)、《中国共产党的九十年》(中共党史出版社)、《邓小平答美国记者迈克·华莱士问》(中共中央文献研究室编)、《邓小平南方谈话》(人民出版社)、《毛泽东传(1949-1976)》(中央文献出版社)、《改革开放三十年重要文献选编》(中央文献出版社)。

必须承认,伟人和一般人真的不一样,邓公提出的改革开放的主张,对后来中国的发展起到了决定性作用。向邓公致敬!