毛主席本就是诗词领域的佼佼者,因此对诗词特别上心,他点燃一根烟,开始认真琢磨起诗词来。不过,当他读到词里的内容时,脸色却慢慢沉了下来。这首诗词吧,句子排得挺整齐,情感也挺到位,可就是处处都带着点儿挖苦的意思。毛主席眼看就要动怒了,可偏偏这时候,他瞅见了写这诗词的人——陈掖贤。得知他是抗日英雄赵一曼唯一的儿子,主席默默抽了一口烟,心里的火气也就慢慢下去了。接着,他转头对旁边的助理,简单说了六个字作为回答。陈掖贤咋就给毛主席写了封挖苦的信呢?毛主席接到信后,他又回了些啥?

【幼年与母亲赵一曼的艰苦往事】赵一曼,本名其实是李坤泰,她在四川宜宾的一个有钱人家出生。小时候,她就接触到了新潮的思想,心里头特别渴望自由和民主。1926年那会儿,21岁的赵一曼成了一名中国共产党党员。大革命闹失败后,上头安排她去莫斯科的中山大学继续深造。就在那会儿,赵一曼碰到了她后来的老公,也是位共产党人,叫陈达邦。陈达邦虽然比赵一曼晚成为党员,但他在那批去苏联学习的党员队伍里,却是个小头目,管着包括赵一曼在内的大家。在前往莫斯科的轮船上,赵一曼老是因为晕船感到想吐,特别难受。这时候,陈达邦主动站出来,细心地照顾她。一来二去,他们俩之间慢慢有了感情。在前往苏联留学的路上,赵一曼把名字改成了李一超,并且和陈达邦喜结连理。结婚没多久,她就发现自己怀上了孩子。就在这个时候,赵一曼得知国内的情况有了新变化,特别缺妇女干部来帮忙。这位女党员党性原则坚定,尽管心里万分不愿意,并且怀着身孕,但她还是告别了丈夫,走上了回国的长途旅程。

1928年冬天,赵一曼挺着六个多月的大肚子回到了上海。那时候的上海,到处都是紧张和恐惧的气氛。而赵一曼身为一个孕妇,这个身份却意外地成了她最好的掩护。考虑到她怀着身孕工作不太方便,单位就安排她去了湖北宜昌,负责地下联络的任务。而且,她的儿子陈掖贤也是在那儿出生的。但是,赵一曼在生孩子那会儿可真是碰到了不少吓人的事儿。到了宜昌,赵一曼身边没个熟人,只能硬着头皮在江边找了个小破屋住下。跟她一起住的,就一个房东老奶奶,地方挺隐蔽,也挺安全。这房东人挺好的,从来不会问她的工作是啥,知道她怀孕后,在生活上给了她不少帮忙。但这位房东老太太思想老旧,特别讲究那些老规矩,她觉得有外人在自家生孩子会带来霉运。所以,在赵一曼眼看就要生孩子的时候,她硬下心来,把赵一曼给赶了出去。

冬天快要过完了,但江边的风还是又冷又湿。赵一曼身子沉甸甸的,在房东家门口走来走去,脚步显得很沉重。她真的没法走,一来孩子眼看就要出生了,二来她还没跟组织说这事儿呢。赵一曼摸着肚皮,眼泪哗哗地流:“宝贝,妈真的对不住你啊……”那天,赵一曼就在房东家门口的一堆干草里凑合过了一宿。还好,第二天早上,邻居那位太太出门时瞧见了她,心一软,就把赵一曼领回了自个儿家里,这样她才算顺顺利利地把孩子生了下来。瞅着怀里的小宝贝儿子,赵一曼不由自主地从嘴里蹦出了个名字:“宁儿”。她心里头就是想让儿子过得平平安安,好好儿的,同时也特别盼着革命能成功。说来也巧,孩子呱呱坠地的那天,竟然跟那位了不起的无产阶级革命大人物列宁逝世是同一天。

后来在工作过程中,赵一曼的好多行为让反动政府起了疑心,好在她脑子转得快,靠着同事的帮忙,顺利溜到了上海。1929年9月的时候,赵一曼在上海调理身子好几个月后,接到了新任务。上级让她和一位姓王的同志搭档,两人得装成夫妻,一块儿去南昌。那时候,宁儿还没满一岁,赵一曼只能带着他一块儿去南昌上班。没想到小小的宁儿无意间给他们的工作帮了个大忙,就像是个完美的挡箭牌,让“这一家子”安安静静地过了大半年。宁儿在南昌那会儿,开始牙牙学语,蹒跚学步了。每天瞅着小家伙一点点长大,身体倍儿棒,赵一曼这当妈的,心里头那个高兴和满足啊,真是没法说。但在那个年代,啥事儿都可能突然冒出来。王先生老是因为常和同事开会,被反动派的密探给盯上了。加上有个叛徒背叛,结果他们在南昌的江西省委机关也露馅了。王先生连忙告诉赵一曼和她儿子要赶紧撤离,结果他自己在断后的时候英勇地献出了生命。

现在冬天又来了,赵一曼和宁儿在南昌的街头漂泊,这场景跟一年前她快要生孩子那会儿挺像。最后,在热心人的搭救下,母子俩顺利到了上海。赵一曼也联系上了上海的党组织,她把南昌那边的情况一五一十地说了出来。赵一曼回想起两次惊心动魄的遭遇,心里直犯嘀咕:带着宁儿到处奔波,这么做到底对不对呢?革命的道路漫长又艰难,流血和牺牲总是难以避免。她已经下定了决心,随时准备献上自己的生命,但宁儿还那么小,一直跟着她过着漂泊不定的生活,终究不是个长久之计。在上海地下党的帮助下,赵一曼得以进入中央革命根据地开始工作,这样一来,她和儿子总算是过上了一段比较平静的日子。赵一曼上班时老爱跟同事们扯扯家长里短。同事们了解到她老公是陈达邦后,竟然给她推荐起了另一个人。这位女士其实是任弼时的妻子陈琮英,同时她还是陈达邦的亲生妹妹。赵一曼做梦也没想到,这两位亲戚竟然会在这样的场合碰面。

陈琮英瞧着自己的大侄子,心里头那个高兴劲儿就别提了,她总是尽力帮着这对母子过好日子。这事儿让赵一曼心里有了个盘算,她琢磨着把儿子托付给陈家来照顾。1931年,九一八事变突然发生,赵一曼主动请缨,到东北去参与抗日斗争。出发前,她特意去了趟照相馆,和儿子照了一张珍贵的合照,然后满心不舍地把宁儿托付给了大伯陈岳云。那时候,赵一曼给还在莫斯科的老公陈达邦写了封信,把儿子的近况连同照片一块寄了过去,随后她就一头扎进了东北的抗日斗争里。她这一走,就再也没能和儿子相见,两人阴阳相隔。

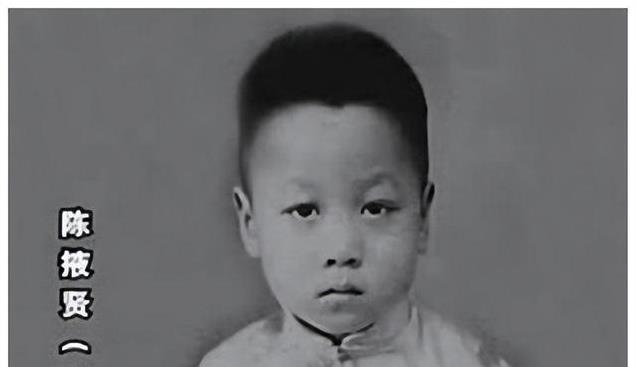

【历经坎坷得知母亲是抗日英雄】宁儿被送走那会儿年纪尚幼,所以对于妈妈的印象,他一直都是朦朦胧胧的。到了大伯家,陈岳云待宁儿特别好,就像亲生的一样。也就是在这个新家,宁儿得到了他的大名:陈掖贤。

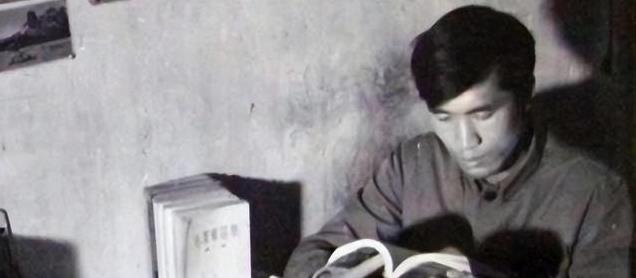

陈掖贤慢慢长大后,性格就变得特别内向,不怎么爱和人打交道。不过,他的大伯陈岳云还是一直对他特别好,很关照他。陈家和赵一曼家一样,都是挺有名望的家族。陈岳云不光有名望,还开了家报纸印刷公司,所以陈掖贤从小到大,生活条件那是相当的好。陈岳云为了栽培陈掖贤,真的是下了血本。陈家有着堆积如山的书籍,而陈掖贤最爱干的事儿,就是整天泡在这些书里面。随着时间一点点过去,陈掖贤慢慢对诗词特别喜欢上了,老是自己念来念去的,到了11岁,他就能自己写诗了。时间过得飞快,陈掖贤在伯伯家里一晃就是十多年的光景。后来,他老爹从法国好不容易绕了一圈回到国内,他才离开了那里。1943年那会儿,陈达邦回到了国内,直接去了重庆陈岳云家。哥俩好长时间没见了,这一碰面,别提多高兴了。陈岳云的媳妇也挺热心,把儿子陈掖贤领过来,让陈达邦好好瞅瞅,认认亲。

现在,陈掖贤已经是个十三四岁的小伙子了,个子窜得都快赶上他老爸陈达邦了。当他们父子俩见面时,都在仔细端详着对方。最后,还是陈掖贤声音带着点颤抖,轻轻地喊了声“爸爸”。看到儿子身体壮实,说话也挺有水平,陈达邦心里头对大哥一家那叫一个感激,接着他就问陈掖贤:“你妈给你写信了没?”可没想到,陈掖贤这时候却默不作声了。新中国一建立,陈掖贤就成功考进了中国人民大学,学业完成后,他被安排到北京工业学院去当老师。直到现在,陈达邦他们这些人,压根儿没想到赵一曼就是自家最亲的人。1950年的时候,电影《赵一曼》跟大家见面了,这对父子也一块儿瞧了这部电影。赵一曼的故事挺打动人心的,只不过那时候,他们俩还不知道赵一曼真正的身份是啥。赵一曼这个名字,是她抵达东北后才开始用的假名,在这之前,她一直用的都是李一超这个名字。

说到陈掖贤,他只知道妈妈在东北那边没了,但压根儿不知道赵一曼其实就是他的亲娘李一超。就在这个时候,陈琮英也没闲着,他正忙着四处打听赵一曼到底在哪。任弼时的妻子,比陈家父子更为了解些内幕,但她清楚的是,李一超在东北有个绰号叫“赵大姐”,却并不敢肯定这个人就是赵一曼。到了1957年,中央那边经过反复查证,最终确定了李一超其实就是赵一曼。这事儿也让陈掖贤恍然大悟,原来自己的母亲就是那个大家都称赞的抗日大英雄。那一年,陈掖贤踏上了前往东北的路,去悼念他的母亲。没想到,他在那里收到了一封母亲21年前写的,却迟迟未到的遗书。在赵一曼离世之前,她亲手写下了一段话,内容是这样的:你妈没好好教你,这确实挺让人难过的……宁儿啊,你得赶紧长大成人,好让你妈在天堂能安心……别忘了,你妈是为了国家才走的!看完这封信,陈掖贤眼泪止不住地往下流,哭得都说不出话了。

赵一曼的身份一经确认,按规定呢,烈士家属理应收到一笔抚恤金,但陈掖贤却坚决不要这笔钱:我妈为了国家献出了生命,这事儿根本没法用钱来算。我能接过来的,就只有她那股子精神和她想做的事情。

【心怀忧愤给毛主席寄讽刺信】在北京工职学院教书那会儿,陈掖贤因为教学本事过硬,性格又正直,赢得了学生们、同事们还有上级的一片叫好声。后来,他还跟那个一直对他有好感的学生张友莲喜结连理了。下班之后,陈掖贤不光工作能力强,还特别有才华,爱好也特别多,特别是写诗这块儿,他简直痴迷。他写的诗,好到连毛主席都欣赏过呢。毛主席在审阅了陈掖贤的诗词后,深有感触地说:“这家伙要是走正路,那成就肯定不得了,要是走歪门邪道,也同样是个麻烦人物。”

陈掖贤在生活里还是老样子,不怎么爱说话。但他心里头装的东西可多了,对老百姓的日子都瞧在眼里,最后呢,他都会把这些感受写成诗词。他这人吧,心思特别细腻,也很有才华,这都是他的长处。不过呢,不太会说话也算是他的一个短板。1960年的时候,陈达邦瞧见自己儿子日子过得挺不容易,挺清贫的。那时候他正在政协上班,就琢磨着带儿子去政协的食堂吃顿饭。到了那儿,他用自己的饭票,特意给儿子陈掖贤点了个红烧大肉丸子。瞅见那香气扑鼻的美食,陈掖贤心里头却固执地认为,自己没跟大伙一块儿吃过苦,享过乐。于是,他毫不犹豫地拒绝了老爸的一片心意,扭头就回了自个儿屋里。

之后的日子里,陈掖贤心里老想着那事儿,翻来覆去睡不着,最后他决定给毛主席写封信。就这样,毛主席收到了那首开头挺带刺的《忆秦娥》。知道他是赵一曼的儿子,加上国家现在事儿多,毛主席自己也挺忙,就没再深入追究。他只是简单地跟旁边等着的秘书说了一句:“这孩子挺可怜的。”之后就没了后续的消息。但是,陈掖贤却因为周遭的环境和人际关系,心情变得极度低落。就在这时候,陈掖贤家里头也碰上了大麻烦。张友莲跟陈掖贤离了婚,他们的女儿陈红也被他送到了四川的姨妈那里带。这样一来,陈掖贤心里更加难受了。

1982年8月15日,正好是抗战胜利的日子,陈掖贤因为长期的精神煎熬,最后实在扛不住了,决定结束自己的生命,他那时54岁。赵一曼这位抗日女英雄的儿子,后来走上了和母亲一样的道路,英勇牺牲。在陈掖贤离世长达23载之后,电影《赵一曼:我妈的故事》登上了银幕。整部电影就像一场妈妈和儿子之间,超越时间和空间的内心交流。拍摄者利用精巧的画面叙述,填补了这个无法弥补的遗憾:我宝贝儿子,你老妈我问心无愧,因为老妈我是毫不犹豫地面对死亡的。我那可怜的娃,老妈又对你感到愧疚了,毕竟你还得这么辛苦地活下去。快点长大吧,我的宁儿,等你长大成人那一刻,记得骄傲地跟每个人分享,你的妈妈是赵一曼。