毫无征兆地,在现代中国的语境中,熟悉满语的人正越来越少。尽管在清朝覆灭之后,满族人口依旧保持着相当规模。然而,不少语言学家却注意到一个令人不安的现象——被称为“满洲语”的满语逐渐淡出了历史的舞台。究竟是什么原因让曾作为官方语言的满语,在短短百年间,几乎彻底消失了呢?

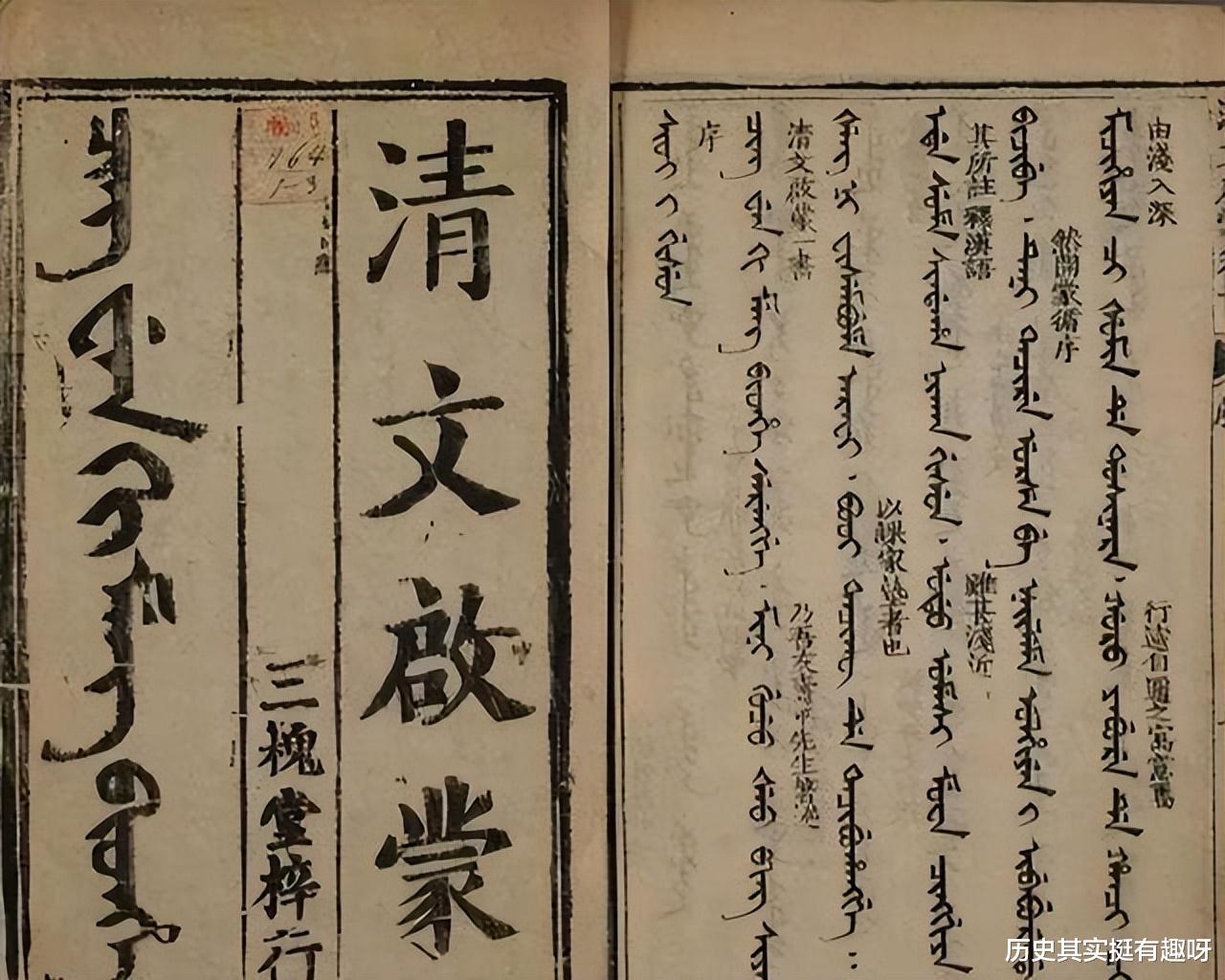

追根溯源,满语的奠基始于1599年。为了更好地推动女真族的发展,努尔哈赤命令创造了一种基于蒙古文和女真语音的新书写体系,被称为“老满文”。然而,该体系只使用了短短三十多年,便因字母杂乱、语法不规范等问题被淘汰。其后,皇太极对其进行了修改,并推出了“新满文”,这在满族社会的发展中起到了重要作用,几乎所有满族人都能熟练使用满语。

让满语风靡一时的另一个重要因素是满族入关,并建立起清朝。在这一时期,满语不仅成为官方语言,还在档案、碑文、牌匾等多个重要场合广泛应用。新满文的使用提高了满语的地位,并进一步巩固了满语的使用率。然而,清朝自身的一些政策对满语的普及并没有起到积极作用。

清朝中期,随着汉族人口的巨大基数,汉语开始对满语产生压倒性的影响。清朝统治者推行了鼓励满洲贵族学习汉语的政策,开设汉语课程,以便更好地管理广大的汉族臣民。这导致许多满洲子弟逐渐放弃了母语,投身于汉语学习,满语逐渐被边缘化。在政治上,乾隆时期的许多奏折已显示出某些官员“不谙满语”,只能用汉语沟通。

科举制度在清朝也影响颇深,尽管满族人无需通过科举即可为官,很多满族青年仍然认为能熟读四书五经、撰写八股文是一种荣誉,这进一步加快了满语的衰落。其中一个关键原因便是为了参与科举考试,必需熟练掌握汉语。

满语自身的不足在某些领域也导致了其走向消亡。例如,满语在描述某些概念时,准确性不足,不得不依赖汉语进行补充说明。这使得汉语逐渐成为满族上层社会和统治阶层使用的主要语言之一,间接削弱了满语的地位。

经济层面上,满族社会从渔猎经济转型到农耕经济阶段也带来了语言的转换。渔猎时代的满语包含了一些特定的词汇,如对狗的详细分类描述,而随着农耕经济的推广,这些词汇变得不再适用。这一过程中,满族人依靠学习汉文、阅读汉文文献来吸取农耕经验,使得满语的运用范围进一步缩小。

从文化角度而言,汉文化的深厚底蕴和漫长历史对满族文化产生了深远影响。满族统治者为了借鉴汉族封建统治的经验,巩固皇权,同时也为了笼络汉族知识分子,逐渐将汉文化融入统治之中。满族的语言及文化在此过程中遭受了严重冲击,满语的逐步消亡便是其结果之一。

在这几大因素之外,满族与汉族的融合也无疑加速了满语的衰退。满族入关后,汉族人口优势迅速显现,满族区域也逐渐被汉人占据。为对抗汉化,满族曾尝试通过“国语骑射”、剃发易服、禁止满汉通婚等手段保持自身文化,但这些努力最终均未见效。并且东北地区大量汉人移居,也进一步推动了当地满族的汉化进程。

更不可忽略的便是通婚对满语文化的影响。早在努尔哈赤时期,满汉通婚时有发生。之后的清代皇帝及大臣中,很多人的配偶便是汉人,至乾隆时期满汉通婚更广泛普及。通婚导致了日常生活习惯及语言的相互影响,使满语的日常交流功能日益减少,最终走向消亡。