1936年12月26日,南京明故宫机场被数千军政要员和记者挤得水泄不通。

当蒋介石的专机降落时,人群爆发出山呼海啸般的掌声。

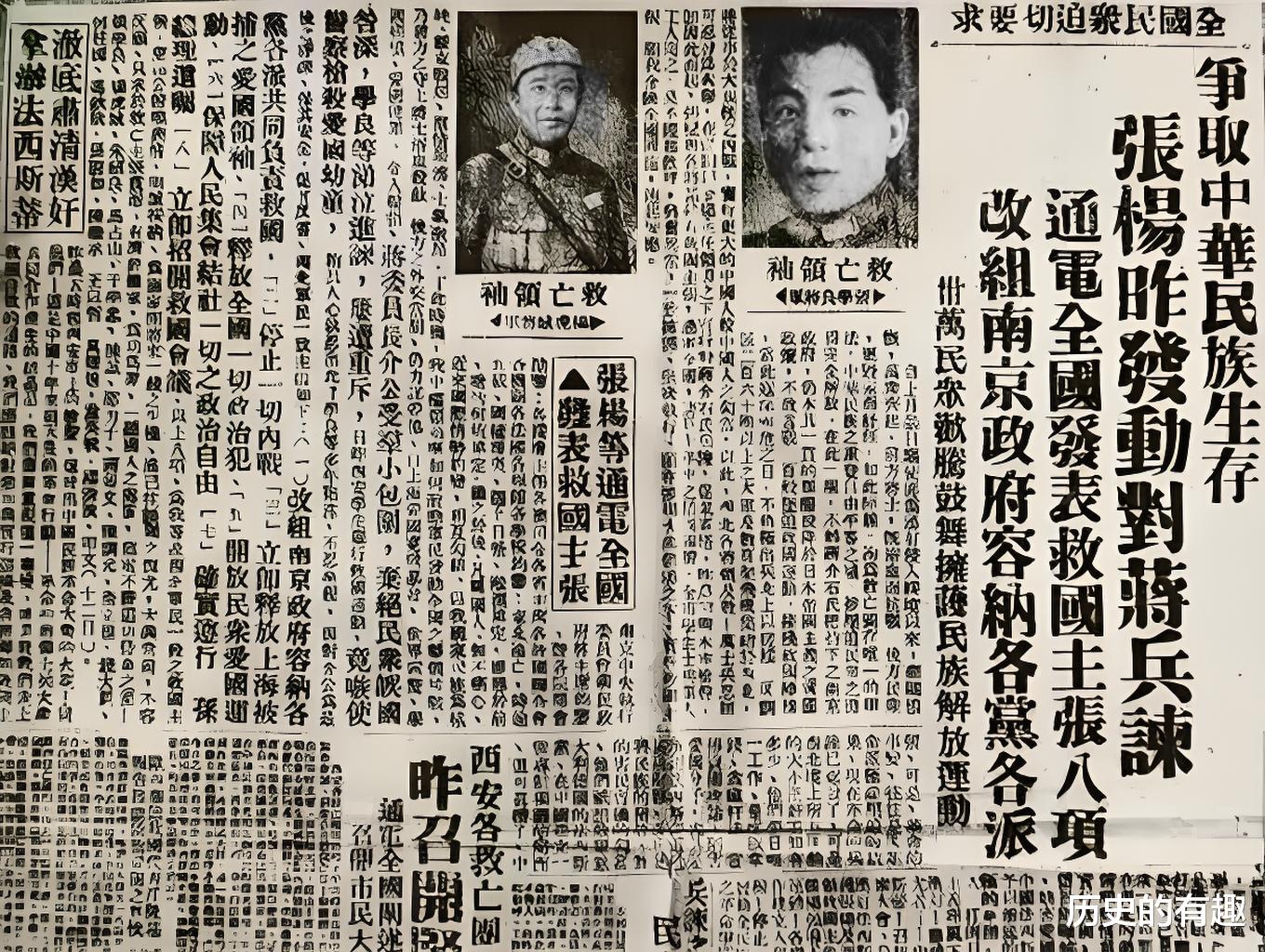

但紧随其后的张学良刚踏出舱门,就被四名宪兵"护送"上了一辆黑色轿车。

这位东北军少帅或许早有预感:他将在囚禁中度过余生。

这个决定至今让历史学者争论不休,

手握兵权的张学良,为何在成功逼蒋抗日后,执意要陪蒋介石回南京?

1931年"九一八"事变后,张学良背负着"不抵抗将军"的骂名退守关内。

东北军这支曾称雄北方的劲旅,逐渐沦为蒋介石眼中的"杂牌军"。

到1936年,这支军队每月需要200万军饷维持运转,

而南京政府实际拨付不足半数。

当士兵们穿着草鞋在寒冬中站岗时,

张学良在日记中写道:"每闻士卒啼饥号寒,如万箭穿心。"

更致命的危机来自政治层面。

蒋介石正秘密调集中央军入陕,计划将东北军调往福建整编。

对于这些背井离乡的将士而言,这意味着永远失去收复东北的希望。

杨虎城曾对亲信说:"蒋先生是要用钝刀子割肉,把咱们的血慢慢放干。"

西安事变前夜的军事会议上,

东北军将领王以哲拍案而起:"要么拼死一搏,要么就地解散!"

这声怒吼道出了三十万将士的绝境,也迫使张学良迈出了兵谏的关键一步。

12月22日,宋美龄带着端纳和蒋鼎文飞抵西安。

这位精通六国语言的"第一夫人",在张学良公馆展开了精妙绝伦的心理战。

她避开政治谈判,

转而谈起1934年张学良戒毒时蒋介石的关照:

"汉卿,你该记得那年夏天,委员长每天派人送冰镇酸梅汤给你。"

在私密会客厅里,宋美龄展示了蒋介石手书的遗嘱:

"余若遭不测,将由美龄代行职权。"

这个细节让张学良惊觉:

即便蒋介石殒命,南京政府也不会陷入权力真空。

与此同时,端纳带来的《泰晤士报》上,

苏联《真理报》将张学良称为"日本代理人",

这记来自"友军"的背刺更让他如坠冰窟。

当宋美龄含泪说起"南京已准备轰炸西安"时,张学良发现自己的筹码正在急速流失。

这位曾经风流倜傥的少帅,在日记里写下:"如坠蛛网,愈挣愈紧。"

12月24日晚,周恩来与蒋介石的会面彻底改变了局势。

蒋承诺"停止剿共,联合抗日",但坚持要在南京履行承诺。

这个表态让张学良陷入两难:

若不放蒋,可能引发内战;若放蒋,又恐承诺落空。

在25日凌晨的军事会议上,东北军少壮派军官齐跪请愿:"副司令不可离陕!"

但张学良算清了这笔政治账:

东北军与红军合计不足40万,而南京方面已调集50个师逼近潼关。

更关键的是,山西阎锡山、广西李宗仁等军阀都在观望:

他们既希望蒋介石改变政策,又不愿看到张学良成为新的权力中心。

当张学良说出"我要给他撑面子,恢复领袖威信"时,

实则是看透了军阀政治的潜规则:

他可以扣押蒋介石,但不能破坏南京政府的权威,否则中国将重回军阀混战的深渊。

在送蒋前夜,张学良向赵四小姐展示了明代于谦的《石灰吟》:

"粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。"

这位自幼熟读儒家经典的军阀二代,始终困在"忠君"与"爱国"的矛盾中。

他既想当匡扶社稷的郭子仪,又怕成为挟天子以令诸侯的曹操。

这种士大夫情结在12月25日的机场达到顶点。

当蒋介石推辞说"不必相送"时,张学良突然双膝跪地:

"委员长若不允许,学良便长跪不起!"

这个充满戏剧性的场景,实则是传统政治伦理的现代演绎,

他用最古典的方式,为自己和三十万东北军寻求道德救赎。

随着张学良的专机降落在南京,所有政治承诺都开始变质。

蒋介石的《对张杨训话》将事变归功于自己"伟大人格",

南京政府则宣称张学良是"自请处分"。

更具讽刺意味的是,当1937年全面抗战爆发时,

东北军已被拆分到九个战区,最终消失在抗日战场上。

但历史总在轮回中留下印记。

1990年,被囚禁54年的张学良在台北接受采访时,

依然坚持:"从始至终,我无悔。"

这句话或许揭示了真相:

在那个民族危亡的十字路口,

张学良的选择从来不是个人安危的算计,而是一个传统军人对历史责任的悲壮回应。

张少帅用半生的自由,换来了八年的相对稳定,就凭这一点,就值得我们尊重!