一、成立背景与历史定位

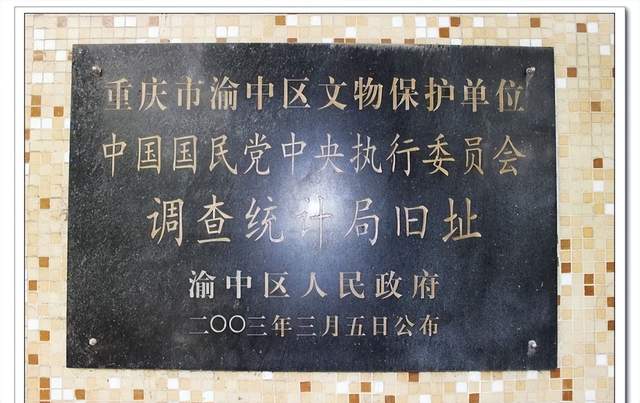

国民党中央执行委员会党务调查科(以下简称"党务调查科")是后来大名鼎鼎的特务组织——中统的前身,成立于1927年4月12日清党运动前夕,是国民党中央组织部下属的专职情报机关。该机构的建立标志着国民党从革命党向执政党转型过程中系统化构建党内监察与情报体系的重要尝试。作为中统(国民党中央执行委员会调查统计局)的直接前身,其组织架构和运作模式深刻影响了民国时期特务政治的发展轨迹。

根据《中国国民党党史》(1984年版)记载,蒋介石在1927年3月国民党二届三中全会上首次提出设立"党内调查机构"的构想,旨在应对党内派系斗争和中共渗透。4月8日,经中央常务委员会第84次会议决议,正式批准成立党务调查科,首任科长由中央组织部代理部长陈果夫兼任,实际负责人为副主任陈立夫。

二、职能体系与职权范围

(一)核心职能架构

1. 党内监察体系

党员资格审查(依据1928年《党员总登记条例》)

党籍档案管理(建立全国党员指纹数据库)

派系活动监控(重点针对改组派、西山会议派)

2. 情报收集系统

中共地下组织侦破(1929年破获上海法南区支部)

社会团体渗透(渗透中华全国总工会、左翼作家联盟)

军政情报获取(设立驻沪、汉、穗特别情报站)

3. 特别行动职能

清党运动执行(1927-1928年处决记录达2,831人)

舆论控制(1929年查封《新生命》等进步刊物)

特种刑事审判(1928-1931年设立12个特别法庭)

(二)法定职权扩展

1928年10月《国民政府组织法》修订后,党务调查科获得三项法定特权:

1. 跨部门调阅权(可要求军政机关提供档案)

2. 紧急拘捕权(48小时无需司法手续)

3. 特别经费使用权(年度预算占中央组织部总支出的37%)

三、组织结构演变

(一)初创期(1927-1929)

采用"股组"二级架构:

总务股(编制12人):负责财务、档案

情报股(编制25人):分设共党、社团、军政三组

行动股(编制18人):下辖侦缉队(32人)、特别行动组(8人)

(二)扩张期(1930-1932)

1930年增设:

统计室(首任主任张国栋):建立党员行为分析系统

训练科(年培训特务200人):开设无线电、密写、跟踪课程

地方督导处(下辖8个区站):覆盖主要省份

(三)成熟期(1933-1935)

形成"三处五室"结构:

1. 情报处(徐恩曾兼管):增设经济调查组、国际情报组

2. 行动处(顾建中主管):配备武装特务队(120人)

3. 总务处:增设密电研究室(1934年破译红军电码)

4. 特别研究室:研制毒药、爆炸装置

5. 人事审查室:建立2.7万人的"特种工作人员"档案

四、人员构成分析

(一)核心领导层

1. 陈立夫体系(1927-1931)

陈立夫(实际负责人):美国匹兹堡大学硕士,建立"CC系"基础

张道藩(首任情报股长):巴黎高等美术学校毕业,负责文化界渗透

叶秀峰(首任行动股长):北洋大学矿冶系,组建首批武装特务

2. 徐恩曾时代(1932-1935)

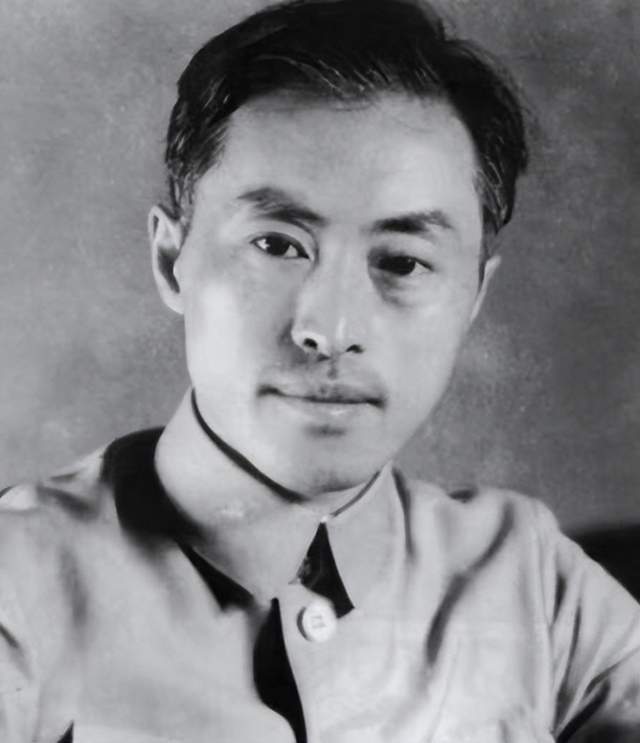

徐恩曾(1932年接任):南洋公学电机系,引入现代情报技术

濮孟九(统计专家):建立党员行为预测模型

王思诚(行动专家):策划1931年抓捕恽代英行动

(二)人员招募机制

1. 中央政治学校:每年输送30%毕业生

2. 特招渠道:

留苏学生(如1933年招募叛变的余洒度)

青帮成员(杜月笙推荐83人)

前中共人员(顾顺章体系吸收27人)

3. 性别构成:1935年在册人员1,273人中女性占11.7%,主要从事文书、交际工作

五、重点事件考证

(一)顾顺章案(1931)

1. 渗透过程:通过武汉民权路"智民牙科诊所"建立监控点

2. 抓捕细节:行动组长江雄风率12人实施围捕

3. 后续影响:导致中共上海局、江苏省委遭破坏,共产国际远东局撤离

(二)牛兰夫妇案(1931)

1. 情报来源:破译第三国际远东局电报

2. 行动部署:动用公共租界巡捕房内线

3. 政治效应:引发国际特赦组织介入,暴露情报网络局限性

(三)福建事变处置(1933)

1. 预警机制:提前3个月掌握十九路军动向

2. 渗透策略:策反参谋处长范汉杰

3. 后续清算:建立"闽变分子"黑名单(收录1,237人)

(四)长征情报战(19341935)

1. 空中侦察:使用德国容克飞机航拍湘江防线

2. 电讯截获:建立贵阳、昆明监听站

3. 效果评估:延迟红军行动情报传递时效达72小时

六、运作机制剖析

(一)经费体系

常规预算:1935年达87万银元

特别拨款:剿共期间月增拨5万元

灰色收入:控制长江航运稽查权年获利20万元

(二)技术装备

1. 通讯系统:1933年配置美制BC610型电台

2. 侦查设备:德国莱卡相机、微型录音机

3. 交通工具:专用雪佛兰防弹汽车(车牌"党001")

(三)档案管理

1. 分类体系:采用"天干地支"编码法

2. 存储规模:1935年南京总部档案室存有13.7万卷

3. 检索系统:首创"四角号码"人名索引

七、历史评价与局限性

(一)制度创新

1. 建立中国首个现代政党情报体系

2. 开创政治档案电子化管理先河(1934年引入IBM打孔卡)

3. 形成"以党监政"的特殊政治传统

(二)结构缺陷

1. 派系掣肘:与军统前身复兴社特务处多次发生冲突

2. 技术依赖:1935年密码体系遭红军破译

3. 基层失控:县级组织腐败率达63%(1934年监察报告)

(三)历史影响

1. 为抗战时期中统局的建立奠定组织基础

2. 开创的"党政双重监察"模式影响台湾情治体系至1980年代

3. 在国共斗争中积累的经验成为中共保卫工作的反面教材

注释资料来源:

1. 中国第二历史档案馆《国民党中央组织部档案》

2. 马振犊《国民党特务活动史》九州出版社2008

3. 徐恩曾《我与共党斗争的回忆》台湾传记文学1966

4. 陈立夫《成败之鉴》台湾正中书局1994

5. 美国斯坦福大学胡佛研究所藏《张国栋口述历史》