2025年4月的北京中山公园相亲角,一场“没有硝烟的战争”正在上演。每周三上午,这里挤满了为子女婚事操碎心的大爷大妈,他们举着写满“985毕业”“三环有房”“年薪50万”的征婚启事,像摆摊卖菜一样讨价还价。可就在上周,一群金发碧眼的外国姑娘突然闯入,举着中文手写牌:“乌克兰硕士,25岁,不要彩礼,会做中餐”“自带房车,月入5万,求中国老公”……大爷大妈们瞬间炸了锅,有人激动得直拍大腿:“这条件,比本地姑娘强多了!”

而这一幕,不过是近年来中国婚恋市场“洋媳妇潮”的冰山一角。从上海的咖啡馆到河南的农村,越来越多的外国女孩主动出击,争抢“中国丈夫”。俄罗斯翻译员、德国中医师、白俄罗斯网红……她们年轻貌美、学历高、收入丰厚,却对彩礼分文不取,甚至愿意分担家务。这场跨国婚恋风暴背后,藏着怎样的时代密码?

一、谁在抢滩中国婚恋市场?东欧佳丽成主力军

在各大城市的相亲角,来自俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯的姑娘们最引人注目。26岁的莉娅来自乌克兰基辅,她操着一口流利中文说:“中国男人是宝藏!他们下班就回家带孩子,不像我老家的男人只会喝酒。”数据显示,2024年乌克兰女性在华居留许可暴增240%,仅深圳、义乌等地就聚集了超5万人。这些女孩大多拥有硕士学历,从事翻译、新媒体等高薪职业,却因家乡战乱和经济低迷,将中国视为“避风港”。

东南亚“性价比之选”

越南、缅甸姑娘则主打“务实牌”。在广西边境,22岁的越南女孩阿福举着“不要彩礼”的牌子直言:“只要他肯努力,租房结婚我也愿意。”与国内动辄38万的天价彩礼相比,越南彩礼仅需9000-3万人民币,清化地区甚至流行“零彩礼”。中越口岸每天都有数百名越南女孩翘首以盼,期待被中国小伙“领回家”。

日韩女性的“文化向往”

《甄嬛传》《琅琊榜》等国产剧的火爆,让日韩姑娘对中国充满幻想。嫁给河南小伙的韩国女生美娜说:“我看完《知否》后特别想穿汉服、住四合院。”这些“文化迷妹”不仅自学中文,还苦练包饺子、炒辣子鸡,只为融入中国家庭。

二、为什么她们选择中国男人?国家强盛撑腰

“在我们老家,超市货架经常是空的。”乌克兰姑娘安娜的话道出关键。中国经济总量已超美国,高铁里程绕地球三圈,移动支付让老外直呼“神奇”。德国社会学家研究显示:当一国人均GDP突破1.2万美元,就会引发婚恋国际化——中国2023年恰好跨过这道门槛。

好男人人设崛起

影视剧里的“中国暖男”形象功不可没。电视剧《都挺好》中苏明哲的顾家形象,短视频里帮妻子拎包、给孩子喂奶的奶爸,彻底颠覆了外国人对“中国大男子主义”的偏见。白俄罗斯姑娘萨沙说:“我爸爸从不做家务,但中国男友会做麻辣火锅!”

安全感的终极诱惑

俄乌冲突让东欧女性深陷生存危机,而中国夜晚的街头烧烤摊都能让她们安心撸串。2024年联合国数据显示,76%的乌克兰难民是女性,她们在中国找到的不仅是婚姻,更是战火中的“诺亚方舟”。

三、外国媳妇VS本土婚恋困境天价彩礼遭遇“降维打击”

江西农村的王大妈算了笔账:娶本地媳妇要38万彩礼+县城买房,而儿子网恋的越南女友主动提出“租房结婚”。这种对比让“38.8万彩礼”等热搜话题显得格外讽刺。2024年数据显示,全国彩礼均价同比下降18%,河南某县试点“彩礼限高令”,要求不得超过6万元。

大龄剩女的“生存危机”

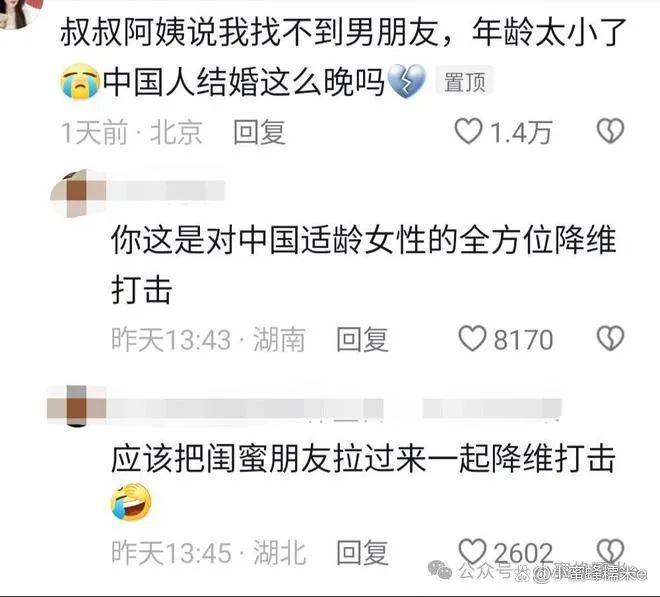

北京相亲角里,35岁的海归女博士举着“京户、年薪百万”的牌子无人问津,旁边20岁的乌克兰姑娘却被围得水泄不通。有剩女组建“反洋媳妇联盟”,在抖音大骂:“中国男人没骨气,洋垃圾都当宝!”这种焦虑折射出功利婚恋观的溃败——当外国女孩用“不要彩礼”证明独立,部分本地女性却还在用房产证衡量爱情。

文化冲突比想象中猛烈

东北小伙娶了俄罗斯太太后差点崩溃:“她非要每天吃牛排,说大米饭是喂猪的!”河北农民的乌克兰妻子坚持让孩子学俄语,公婆大骂“忘本”。更现实的困境是法律壁垒——菲律宾媳妇丽娜嫁到广东五年,至今办不了社保卡,“感觉永远在借住”。

骗子与真爱的博弈

山东曾破获跨国婚骗案,30名东南亚女性通过假结婚获取居留证。但更多跨国夫妻用包容化解差异:成都程序员娶了俄罗斯姑娘,只因“她能听懂我讲《三体》,我能陪她聊托尔斯泰”。正如婚恋专家所言:“跨国婚姻像网购,拆包裹前永远不知道是否合身。”

这场婚恋变革的本质,是中国崛起的次生效应。当“一带一路”让世界坐上中国高铁,当TikTok把李子柒推向全球,中国男人也被镀上一层“时代金边”。数据显示,2024年跨国婚姻登记量增长23%,其中70%是外籍女性嫁入中国。但正如网友调侃:“不是我们突然变帅了,而是祖国替我们开了美颜滤镜。”

不过,真正的婚姻幸福从不靠国籍或彩礼。那个娶了乌克兰妻子的郑州小伙说得好:“她看中的不是我多有钱,而是深夜加班时,我永远亮着的那盏灯。”或许,这场洋媳妇风暴最大的意义,是让中国人重新思考:婚姻的本质,到底是买卖,还是两个灵魂的彼此照亮?