1974年的北京,自行车洪流中,一个高大的美国青年显得格外突兀。

他骑着笨重的“永久”牌自行车,穿梭于胡同之间,眼神里闪烁着好奇的光芒。

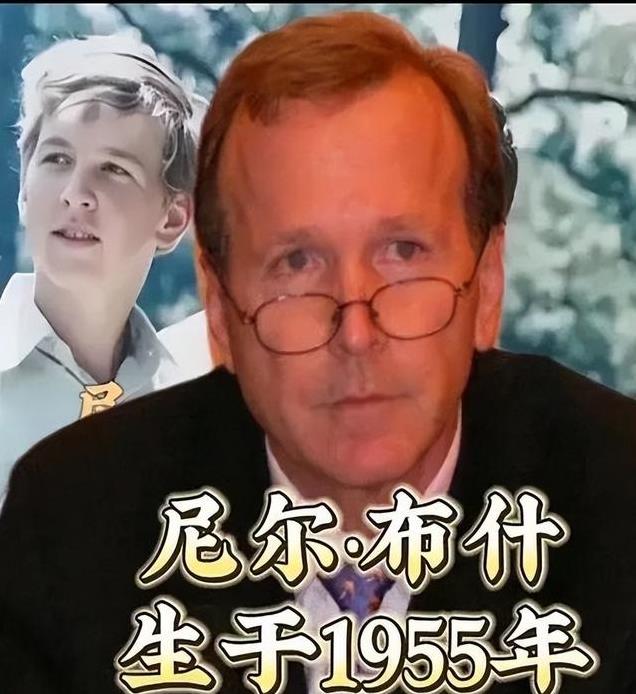

这位青年便是尼尔·布什,美国前总统老布什的儿子。

50年间,150余次踏足中国,他见证了这个东方巨人的崛起,却也目睹了中美关系的波谲云诡。

尼尔时常会想起第一次踏上这片土地时的感受。

那时的中国,对他而言,全然是一个陌生的世界。

与繁华的美国都市相比,北京显得简朴而宁静。

他骑着自行车,穿梭在古老的胡同里,感受着这个古老文明的脉搏。

与如今高楼林立的现代化都市相比,那时的中国更多的是一种纯粹的文化体验,一种深入灵魂的触动。

后来,他娶了一位华裔妻子。

妻子温柔的性格和对中国文化的热爱,让他对这个国家有了更深层次的理解。

他开始学习中文,阅读中国历史书籍,努力融入妻子的文化圈。

他逐渐意识到,中美之间并非只有政治和经济的博弈,更有着文化和人文的交流。

尼尔亲眼见证了中国经济的腾飞。

从自行车王国到如今的汽车社会,从曾经的物资匮乏到如今的琳琅满目,他惊叹于中国速度,也敬佩中国人民的勤劳和智慧。

他开始思考,一个如此快速发展的国家,真的会对美国构成威胁吗?

他想起与父亲的谈话。

老布什曾担任美国驻北京联络处主任,对中国有着深厚的感情。

他常对尼尔说,中美两国应该合作,而不是对抗。

一个强大、繁荣的中国,符合世界的利益。

尼尔深以为然。

然而,现实却让他感到无奈。

美国政坛弥漫着对中国的猜忌和敌意。

为了政治利益,一些政客不惜歪曲事实,煽动民众情绪,将中国描绘成敌人。

尼尔深知,这种做法不仅无益于解决问题,反而会加剧两国之间的误解和对抗。

“90%的美国人与我站在不同的阵营。”这句话,饱含着尼尔的无奈和心酸。

他仿佛置身于一片迷雾之中,周围充斥着怀疑和敌意的声音。

他努力想拨开迷雾,让人们看到真相,但却感到力不从心。

他想起历史上曾经的对手,最终走向和解的例子。

比如英法百年战争后,两国最终成为盟友;又如二战后的德国和日本,最终融入国际社会,并为世界和平与发展做出贡献。

这些历史经验表明,即使曾经兵戎相见,只要双方能够放下成见,求同存异,最终也能实现和平共处。

尼尔意识到,中美关系也并非没有和解的可能。

两国之间有着共同的利益,也有着合作的基础。

关键在于,双方要摒弃冷战思维,以开放的心态,坦诚地沟通,增进相互理解。

尼尔决定,要继续为中美关系的改善贡献自己的力量。

他要用自己的亲身经历,告诉美国民众,中国并非敌人,而是一个值得尊敬的合作伙伴。

他要用自己的行动,架起一座沟通的桥梁,让两国人民的心灵更加贴近。

他知道,这条路充满挑战,但他不会放弃。

因为他相信,和平与合作,才是人类共同的未来。

正如他骑着自行车穿梭在北京胡同里时,心中充满了对未来的期许,如今,他依然怀揣着这份希望,在中美关系的迷雾中,寻找着光明。