聊到晚清,慈禧这人肯定是躲不掉的。她呀,那时候算是晚清真正的老大,历史上都给她贴上了“罪人”的标签。

虽说晚清灭亡不能全怪慈禧,但那时候签的那些丧权辱国的条约,大多跟她脱不了干系。慈禧对外国佬的态度,才是让她背上坏名声的关键。

说起来中国历史,没有哪个朝代能一直风光下去。清朝开始走下坡路,那还得从嘉庆皇帝那会儿算起。

嘉庆皇上坐上龙椅后,并没立马把朝廷大事都抓在手里。那时候,乾隆皇上虽然退了位,但心里头还是舍不得放掉那些权力呢。

嘉庆虽然已经坐上了皇位,但那时候国家大事还得靠太上皇乾隆来拿主意。这样一来,嘉庆就没啥机会管政事了。一直等到乾隆去世后,嘉庆才算是真正开始管起国家大事来。

清朝刚开始那会儿,对刚冒头的资本主义使劲打压,搞了个闭关锁国的政策。到了嘉庆掌权后,他还是跟着老祖宗的路子走,继续关起门来不与外界打交道。

嘉庆皇帝对英国提出的想要建立外交关系以及开放通商口岸的请求,干脆利落地拒绝了。他说,英国想跟咱们搞外交,还想开通商口岸,这事儿不成。嘉庆皇帝态度很明确,就是不答应。

到了那会儿,清朝早就没了乾隆中期那种康乾盛世的辉煌。乾隆快下台的时候,官场乱得很,都是贪官和掌大权的人说了算。

嘉庆当上皇帝后,老百姓起义的事儿就多了起来,白莲教的势力也越来越大。他一边忙着派人去收拾白莲教,一边又开始让那些因为说话得罪人被贬的言官们回来干活。

乾隆皇帝去世后,嘉庆帝马上动手收拾乾隆末年那些大权在握的大臣。不过,嘉庆虽然使出了不少招数,但还是没能阻止清王朝一步步走向衰败。

到了嘉庆皇帝统治的晚期,咱们国家里头起义是一个接一个。这时候,那些洋人瞅见清朝力量薄弱,就开始往咱们这儿大量卖鸦片。嘉庆帝得知这事儿后,立马动手,把那些住在内地的洋人都给赶了出去,还严禁老百姓跟天主教有啥瓜葛。

早在清朝嘉庆十三年那会儿,英国的军舰就霸占了澳门,还找了个保护贸易的幌子来侵占咱们中国的地盘。嘉庆皇帝一看这情形,立马着手加强朝廷水军的实力,同时还命令各省的大总督们,好好查一查鸦片都是从哪儿冒出来的。

道光皇帝坐上龙椅后,清那是越来越不景气了。他接手时,从嘉庆那会儿就有的鸦片问题,更是闹得满城风雨。国内到处都是起义造反,国外那些强国也是盯着咱们,瞅准机会就想动手。

那时候的清朝,还陶醉在自己是天下老大的幻想里,觉得清朝的水军无人能敌。可林则徐在虎门一把火烧了鸦片后,英国的先进战舰和大炮就把清朝的大门给轰开了,也彻底打碎了清朝的美梦。

《南京条约》一签,清那点底儿就兜不住了。那时候的清朝,家里事儿一堆,外面敌人又虎视眈眈。清实在是挡不住那些外国佬的进攻,没办法,只能硬着头皮打开国门,让人家来通商。

清朝的好几位皇帝都看重农业,不太瞧得上商业,这样一来,国内刚有点资本主义的小火苗就给浇灭了。到了咸丰帝坐上龙椅,那些外国列强对中国的欺负就越来越厉害了。

慈禧太后开始真正掌权,是在咸丰皇帝去世之后。她作为同治帝的亲妈,跟慈安太后两个人一起管事儿,坐在帘子后面听大臣们汇报,就这样成了清朝实际的当家人。

那时候的清朝,简直是漏洞百出。两次鸦片战争之后,清根本不再考虑怎么跟那些外国列强较劲,反倒是一门心思地镇压国内的起义了。

同治那时候,东宫和西宫两位太后一起管着国家大事。慈安太后在,慈禧就没法一个人说了算。后来同治皇帝自己亲政了,两位太后就把权力交了回去,安心回后宫去了。

慈禧太后实际上是在慈安太后去世后,才真正开始独揽大权。那时候,同治皇帝也已经不在了。为了保住皇家的正统血脉,慈禧就从宗室旁支里挑中了光绪皇帝来当新皇上。

光绪当上皇帝后,朝廷的大权还是落在了慈禧和慈安两人手里。到了光绪七年,慈安去世了,慈禧就一个人开始管事了。那时候,慈禧已经成了清朝最有权力的人。

光绪帝呢,一直被慈禧管着,啥国家大事都得听慈禧的。

当全球各国都在使劲往前冲的时候,清朝却还在做着自己是天下老大的美梦。北洋水师的将士们上书请求买些新战舰,结果慈禧太后一句“国库空虚”,就给打发了。

真逗,慈禧为了给自己庆祝60岁生日,居然从国库里掏了一千万两白银。结果呢,因为没有钱买新舰船,甲午海战的时候,北洋水师被日本打得落花流水。

慈禧的奢侈生活,间接让咱们签下了丢人的《马关条约》。这就像有人狠狠扇了清一巴掌,清还得赔着笑脸,反过来问人家手疼不疼。

签了《马关条约》后,慈禧还想着保住她那高高在上的皇权。但那些列强,他们早就看清了清朝的软弱,哪会轻易放过这个机会。于是,八国联军强行打开了清朝紧闭的大门。

八国联军攻进北京城,慈禧这下可急眼了。她火急火燎地抓了些金银财宝,拉上光绪就逃离了北京。那时候,什么大臣、老百姓,还有她的江山社稷,慈禧哪还顾得上啊,啥也管不了了。

慈禧慌忙逃跑,带的那点金银财宝根本就不够她过那种奢侈的日子。钱花光后,慈禧便打起了那些有名商人的主意。

只要清朝的统治还在,慈禧和光绪就是当家的。要是皇上和皇太后亲自来找你借钱,你一个平头百姓,哪敢不借呢?他们可是君上,你的话能算数吗?

商人们心里跟明镜似的,知道慈禧说的“借”,其实就是肉包子打狗,有去无回。但也没辙,清对外国佬点头哈腰的,对待自己人那可是心狠手辣,一点不含糊。

慈禧一路狂奔,还不忘到处筹钱,最后就溜达到了山西。说到山西,那肯定得聊聊晋商啊。

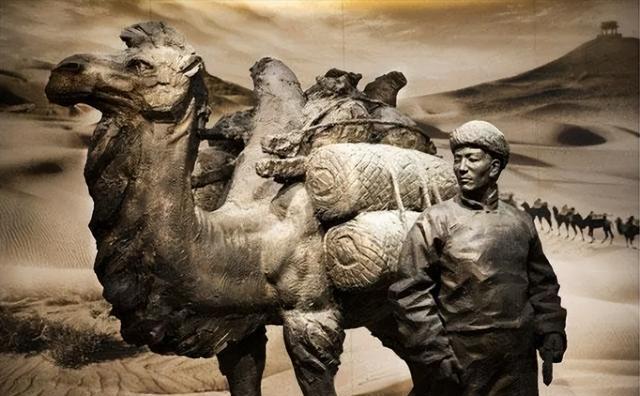

中国历史上很有名的三大商人团体,说起来就是潮商、徽商和晋商。晋商啊,早在隋唐时期就开始崭露头角,到了清朝那会儿,他们已经是全国最牛气的商帮了。

尽管晚清时期晋商逐渐衰败,但在山西,他们手里还是攥着大把的财富。说到晚清晋商的佼佼者,乔致庸这个名字肯定绕不开,只要你看过《乔家大院》,就肯定对他有印象。

晋商主要是做票号生意的,所以难免得跟皇家有来往。听说慈禧太后一到山西,乔致庸立马就知道了这事儿。

乔致庸年轻的时候,也尝试过走读书考科举这条路,他心里头琢磨着,说不定能把乔家从商贾之家给带出来。一开始啊,乔家的买卖都是由乔致庸他哥来照应的。可他哥一走,这担子就落到了乔致庸的肩上,他就这么挑起了乔家的大梁。

乔致庸读书不咋行,但做起生意来那可是个天才。他一带头,乔家没多久就成了祁县最有钱的人家。

慈禧逃到山西后,就盯上了晋商的那些银子。老佛爷要是亲自跟你开口借钱,那对商家来说,简直就是无上的荣光啊。

乔致庸把乔家上下安排得妥妥当当,保证慈禧来了也挑不出啥毛病。慈禧一到乔家门口,乔致庸就带着全家人出门迎接。

慈禧匆忙逃离北京后,一路拉着光绪东躲西藏。为了躲避侵略军和反叛的军队,慈禧跟光绪都换上了农民的衣裳,伪装起来。

到了乔家那会儿,慈禧和光绪早就没了皇家的那股子架子。一看乔家那么热情地迎接她,慈禧心里头的虚荣劲儿,噌噌往上涨,到了顶点了。

虽然乔家挺识大体,让人满意,但该借的钱还是得借。慈禧太后一开口要借钱,乔致庸二话不说,立马就拿出10万两白银给了她。

慈禧瞧着乔致庸挺上道儿,心里头挺乐呵,就琢磨着给他点好处。她便问乔致庸:“你给皇家帮了大忙,现在我可以让你说个心愿,你想要啥?”

拿十万两白银去换太后一句话,这在以前的封建社会,可是笔稳赚的交易。但现在清朝皇室的日子不好过,这个请求说不定就成了个棘手事儿。

乔致庸这人挺机灵,要不乔家的买卖也做不到这么大。当太后问起他时,他稍微琢磨了下,就回道:“要不太后您给乔家赐个字儿呗。”

慈禧一听乔致庸提出那要求,脸上立马乐开了花。她心里也明白,硬要借晋商的钱这事儿确实不太讲究,还担心这些商人们会因此怨恨朝廷。

乔致庸现在提出的这个要求,真是挺到位,既给清廷皇室留了面子,也让慈禧心里的疑虑消了不少。

慈禧可是清王朝的大当家,她心里明镜似的,知道商人们能量大得很。想当年,清能一路打进关内,坐上江山,商人们可是出了不少力的,这功劳绝对不能小看。

从努尔哈赤那时候起,晋商就已经在关里关外跑来跑去做买卖了。后金那边的好多东西,基本都是晋商提供的。努尔哈赤对待晋商,通常都是又哄又拉的。

皇太极当家那会儿,为了让晋商们到关外来做生意,他特地派了满清的贵族大佬们,亲自领着晋商去归化城交易。可以说,后金政权能站得稳,晋商们可是功不可没。

乔致庸心里明白慈禧太后的脾气,他懂得,向慈禧提的要求得有个度,要不然等慈禧一回北京,乔家可就要倒大霉了。

可慈禧话已出口,他要是啥都不求,那不是不给慈禧面子嘛。为了维护皇家的尊严,同时要求又不能太过分,乔致庸左思右想,最后决定向慈禧讨要一幅亲手写的字。

乔致庸求字时,可是动了不少脑筋的。他给慈禧太后求的是“福种琅嬛”这四个字,这四个字常用来比喻那种神仙住的地方,特别美好。

乔致庸把慈禧夸得天花乱坠,说因为她老人家来了,家里就像被仙气笼罩,变得特别吉祥。乔致庸这么懂事,慈禧心里头乐开了花,对他的好感也噌噌往上涨。

八国联军撤出北京城后,慈禧太后和光绪皇帝就回到了紫禁城。慈禧一回宫,立马就坐上了头把交椅。她做的头一件事,就是吩咐手下,把一块自己亲手写的牌匾送到乔家去。

慈禧给乔致庸题了块牌匾后,他在山西的生意就越发红火了。在那个封建时代,只要跟皇室扯上点关系,就连当地的官员们也得对你客气三分。

而且,乔致庸对慈禧那可是帮了大忙,就连慈禧都信任地把皇家的钱交给乔致庸的票号来打理。

乔致庸花了10万两白银,结果名利都到手了,真是一举两得。

尽管乔家最终在历史长河里没了踪影,晋商的往日荣光也不再,但乔致庸在国家有难那会儿,可没躲起来不管,这正好体现了晋商那股子担当精神。

现在,乔家已经成了过去,但乔家大院还稳稳地站在山西的土地上,默默讲述着晋商那段了不起的历史。