央视曝光的一则新闻让无数人感到震惊和愤怒。

6岁的白血病男童范裕喆,本该是天真烂漫的年纪,却在与病魔斗争的过程中,经历了常人难以想象的痛苦。

父母为了给他治病,卖房卖车,前后花费了400多万,最终还是没能挽留住这个年轻的生命。

更令人难以接受的是,孩子去世后,父母在整理遗物时发现,医院竟然在未经他们同意的情况下,将孩子当做了实验对象。

2019年,央视做了一期关于白血病孩子的专题报道,受访者是范裕喆的母亲李霞。

李霞回忆说,儿子是中国最小的“双肺移植”患者,因为长期治疗白血病,身体器官过早衰竭,最终没能战胜病魔。

然而,事情远不止这么简单。

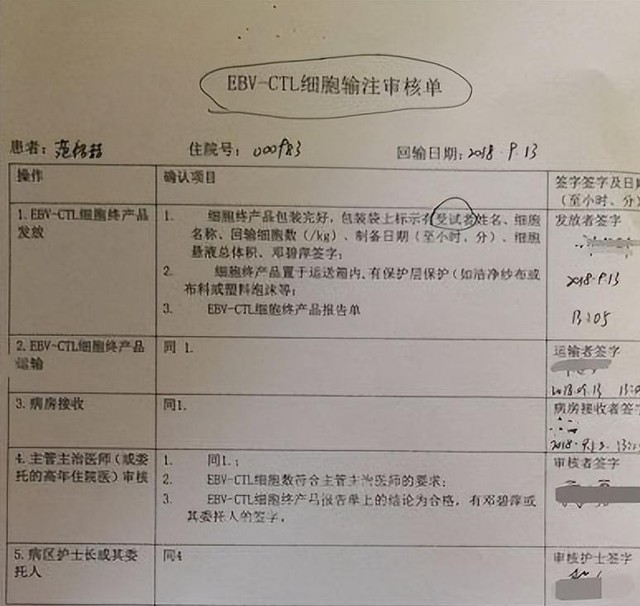

在整理儿子遗物时,李霞发现了几张检查单据,上面的字让她几乎崩溃——“受试者”。

这意味着,范裕喆在不知情的情况下,成为了医院的实验对象。

按照规定,如果患者参与临床试验,医院必须提前告知家属,并获得他们的同意。

而且,作为“受试者”,患者通常不需要支付高昂的治疗费用。

但李霞一家不仅没有被告知,反而前后在这家名为“北京博仁医院”的地方治疗了14次,花费了200多万。

更让人无法理解的是,李霞还发现了一个严重的问题:儿子的诊断结果出现了多次“阴阳颠倒”的现象。

例如,检查单上明明写着阴性,医生查房时却说是阳性,并给出了相应的治疗方案。

这种情况不仅发生了一次,而是多次出现。

李霞当时一心想着救孩子,根本没注意到这些细节。

直到后来转院时,新医生减少了抗生素的用量,孩子的身体状况反而有所好转,甚至能进食了。

这让她不得不怀疑,之前在北京博仁医院的治疗是否存在问题。

2018年,范裕喆因为免疫力低下感染了EB病毒。

虽然这种病本身并不致命,但对于体质特殊的他来说,却引发了严重的并发症。

孩子出现了皮排、肝排、眼排、指甲排,最致命的是肺部严重排异,每天从早到晚都在咳嗽,一刻也离不开氧气。

无奈之下,医院建议进行换肺手术。

手术由中国肺移植第一人陈靖瑜教授执刀,虽然难度极大,但最终还是成功了。

然而,这种成功并没有持续太久,孩子的器官早已因为长期的白血病治疗而衰竭,最终还是离开了人世。

李霞和丈夫为孩子倾注了无数心血,付出了巨额的医疗费用,可最终还是没能留住孩子的命。

更让她心寒的是,医院竟然在未经他们同意的情况下,把孩子当成了实验对象。

明明花了这么多钱,医院却把患者的生命当作实验数据,这样的结果谁能接受?

当李霞找医院对峙时,对方给出的解释是“事急从权”,但这显然无法说服她。

随后,这场医疗纠纷进入了调查程序。

多年过去了,李霞再也没有公开过事情的结果,但她内心的伤痛恐怕永远也无法平复。

这件事暴露出医疗行业中的一个严重问题:医患之间的信任危机。

很多时候,患者并不了解医生的决定会对他们产生什么样的影响,而医生却掌握着这些信息。

患者给予医生极大的信任,期待他们能够尽最大努力救治病人。

然而,当这种信任被辜负时,后果往往是灾难性的。

近年来,类似的医疗纠纷屡见不鲜。

2021年,中国卫生健康委员会发布的数据显示,全国每年发生的医疗纠纷超过10万起,其中涉及重大责任事故的案件占比高达30%。

这些数字背后,是一个个家庭的破碎和无数患者的痛苦。

要解决这个问题,关键在于加强医患之间的沟通和透明度。

医院应该更加主动地向患者及其家属解释治疗方案,尤其是涉及到临床试验时,必须严格遵守相关规定,确保患者的知情权和选择权。

同时,政府也应该加强对医疗机构的监管,加大对违规行为的处罚力度,保护患者的合法权益。

对于李霞一家来说,失去孩子的痛苦可能永远无法弥补。

但他们希望通过自己的经历,让更多人关注到这个问题,推动医疗行业的规范化发展。

毕竟,每一个生命都值得被尊重,每一份信任都不应被辜负。

医疗行业的发展离不开科技进步和创新,但更重要的是,它需要建立在对生命的敬畏和对患者的关怀之上。

只有当医患双方都能够相互理解、相互信任,才能真正实现“看病救人”的初心。

希望未来,这样的悲剧不再重演,每一个患者都能得到应有的尊重和关爱。