撕裂与重构:从山西“订婚强奸案”看中国法治对性别暴力的回应——兼论性同意制度的社会化困境与出路。恐怕今后的恋爱风险会陡然提升:事前、事中、事后都需得到女方持续同意且同意可撤销!

2023年5月1日,山西大同的席某某与被害人通过婚介机构订婚,双方约定18.8万元彩礼及婚后房产加名。次日,席某某在女方明确反对婚前性行为的情况下,强行与其发生关系。被害人随即报警,现场物证显示手腕淤青、窗帘被烧毁,DNA检测确认性行为发生。一审法院以强奸罪判处席某某有期徒刑三年,二审维持原判。婚约财产纠纷中,女方退还10万元彩礼及戒指至婚介机构,男方拒收,法院两审均驳回其诉求。

案件引发舆论两极分化:一方认为“订婚即默许性权利”,另一方则强调“性同意不可推定”。

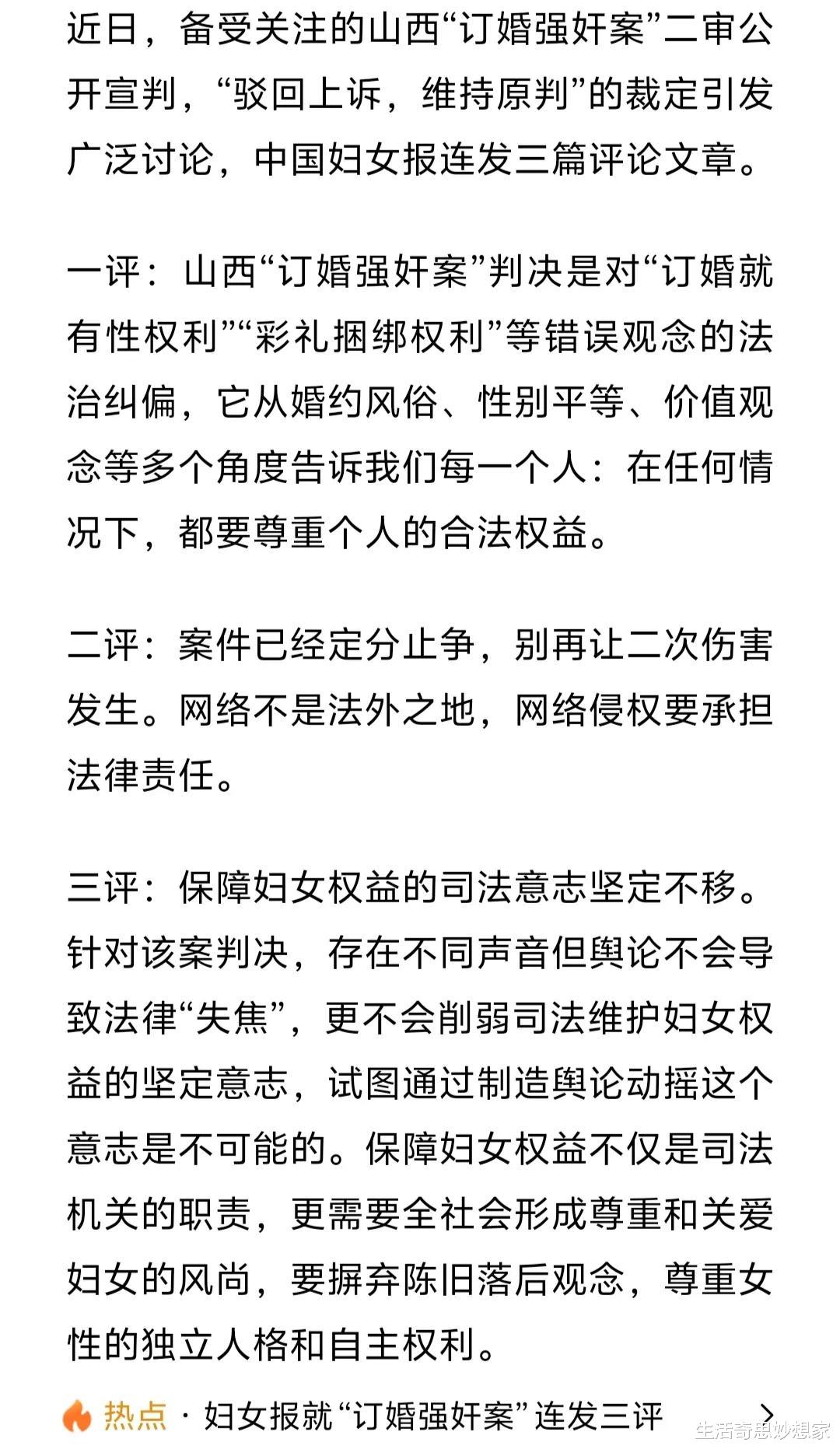

中国妇女报连发三评,直指判决是对“彩礼捆绑权利”“性别物化”等封建观念的法治纠偏,并呼吁社会警惕对受害者的二次伤害。

网友热评:刑法中强奸罪条款中,关于违背妇女意志的提法并不科学,文字定义也不准确,也违背社会常识。意志这个思维形式,是动态的,并不是一成不变的。

因此,关于强奸罪名的前提为违背妇女意志,应该定义更科学、更准确。否则就为一些不良妇女为达到索财及其他不法利益所利用。

因此,建议全国人大立法及司法部门,应及早尽快对此条文进行更加规范化修改。如果再这样坚持下去,对一些不法妇女的不良企图提供了滋生的温床。更不利于当前少子化,提前进入老龄化,不婚不育都会产生极其不良的影响。

因为,意志这概念,既可左也可右。因为是动态的东西,司法机关难以把握。法律条文,必须定义固定化。绝不应该存在着动态化表述。

因此,意志一词必须剔除。以暴力威胁强制手段施行性行为,才可定性强奸罪。所谓的“强”奸,而事实上体现不出来“强”的动作,意志能说明什么呢?

1. 证据链闭环:科学理性压倒主观臆断

法院认定强奸罪的核心在于“违背妇女意志”,而非生理损伤程度。证据包括:

客观反抗痕迹:手腕淤青、窗帘烧毁、DNA混合样本;

行为逻辑印证:被害人逃离时点燃窗帘、在电梯内激烈反抗;

言辞证据闭环:席某某在电话中承认“强暴”,行车记录仪录音显示其担责态度。

网友质疑“仅凭电话录音定罪”,实则忽视证据体系的完整性。法律对“违背意志”的认定需综合反抗行为、情境反应与加害人供述,而非机械依赖生理特征。

2. 法理基础:性自主权高于婚约伦理

我国《刑法》第236条明确,强奸罪构成要件为“违背妇女意志+暴力/胁迫手段”。订婚关系不构成性同意的法律豁免,这一立场与国际接轨。例如,挪威《性别平等法》要求性同意需“明确、自愿、持续”,加拿大判例强调“沉默不等于同意”。本案中,女方事前声明拒绝婚前性行为,事中反抗、事后报警,构成完整的非自愿证据链。

3. 程序正义:舆论场域中的司法定力

二审法院延长审期、补充调查,委托社区矫正评估缓刑可行性,但因席某某拒不认罪且家属拒绝配合监管,最终维持实刑。这一过程体现“以审判为中心”的诉讼改革精神,兼顾法理与情理。尽管网络传言渲染“骗婚索财”,法院通过详实调查澄清事实,彰显司法独立对抗舆论裹挟的定力。

网友热评指出,“违背妇女意志”的表述存在模糊性,易被滥用为“索财工具”。这一质疑折射出三个认知误区:

1. 混淆“同意”与“交易”

法律从未将彩礼或婚约视为性对价。本案中,女方退还彩礼且未以报警要挟财物,法院明确否定“骗婚”传言。性同意与财产纠纷需独立处理,二者逻辑不可混同。

2. 忽视“隐性胁迫”的权力结构

反对者主张仅以“暴力威胁”定罪,实则削弱对权力压迫的规制。例如上司利用职权胁迫下属、导师以学术前途要挟学生,此类行为虽无肢体暴力,却同样剥夺女性自主权。徐政龙教授指出,法律应扩展“强制手段”至权力胁迫,否则将纵容结构性性别暴力。

3. 低估司法实践的证据审查能力

“意志动态论”者认为司法机关难以把握主观意愿,实则法律通过客观证据反向推定意志。最高法指导性案例强调,反抗程度需结合个体情境判断:激烈肢体冲突并非唯一标准,语言拒绝、事后报警、心理创伤均可佐证非自愿。

1. 建立“积极同意”原则

事前明确沟通:性行为前需获得对方清晰、自愿的同意,避免默认或暗示;

事中尊重撤回:即使初始同意,过程中对方拒绝需立即停止;

事后保留证据:如聊天记录、在场证人,避免纠纷时举证困难。

2. 解构传统婚恋的权力叙事

拒绝物化女性:彩礼不应被视为性权利或婚姻保证金,民法典第1042条明确禁止借婚姻索取财物;

警惕“关系特权”:恋爱、订婚、婚姻均不赋予性强制权,任何阶段均需尊重个体意愿。

3. 完善制度保障

性教育普及:学校与社区需推广“积极同意”教育,打破“半推半就”的文化迷思;

婚恋调解机制:引入妇联、心理咨询师介入纠纷,避免民事矛盾升级为刑事冲突。

山西“订婚强奸案”的判决,不仅是个案的正义实现,更是中国法治对抗封建残余的标志性事件。它揭示了三重社会转型命题:

1. 从“身体归属”到“性自主权”

传统观念将女性身体视为家族或丈夫的财产,而现代法律将性自主权确立为基本人权。本案判决通过否定“订婚豁免论”,宣告女性身体支配权仅属于自身。

2. 从“舆论审判”到“证据理性”

案件审理中,法院在保护隐私的前提下主动释法,既回应公众关切,又抵制“贞操陷阱”等污名化叙事。这种平衡体现司法透明与人文关怀的双重进步。

3. 从“个案纠偏”到“系统改革”

最高法可通过司法解释细化“违背意志”的认定标准,例如参考加拿大“No Means No(拒绝即停止)”原则,或英国“肯定性同意”模型。此外,需强化对权力型性胁迫的立法打击,填补职场、校园等场景的法律漏洞。

山西“订婚强奸案”终审落槌,但其引发的讨论远未终结。法律不仅是惩戒工具,更是文明尺度。当社会学会用证据替代猜忌、用共情消解对立,才能真正构建尊重与平等的两性关系。此案留给时代的最大遗产,或许正是这份穿透纷争的法治启蒙——在任何亲密关系中,自由与尊严,永不妥协。

感谢您的阅读!欢迎大家评论、点赞、收藏、关注、转发!

什么时候立法索要彩礼按敲诈论处就没有这么大的对立了

断子绝孙

笑死了,这帮家伙口口声声说要禁止物化女性,实际上把利益算的清清楚楚。有多少情侣因为彩礼钱不够被迫分手的。

舆论从来没有分化,舆论是一直支持男方的好吧,只是现在出现了很多洗白文

孩子们耳朵清净了,父母再也补催婚了,爱结不结吧。