山西大同“订婚强奸案”:法律与舆论的碰撞,传统与现代的撕裂

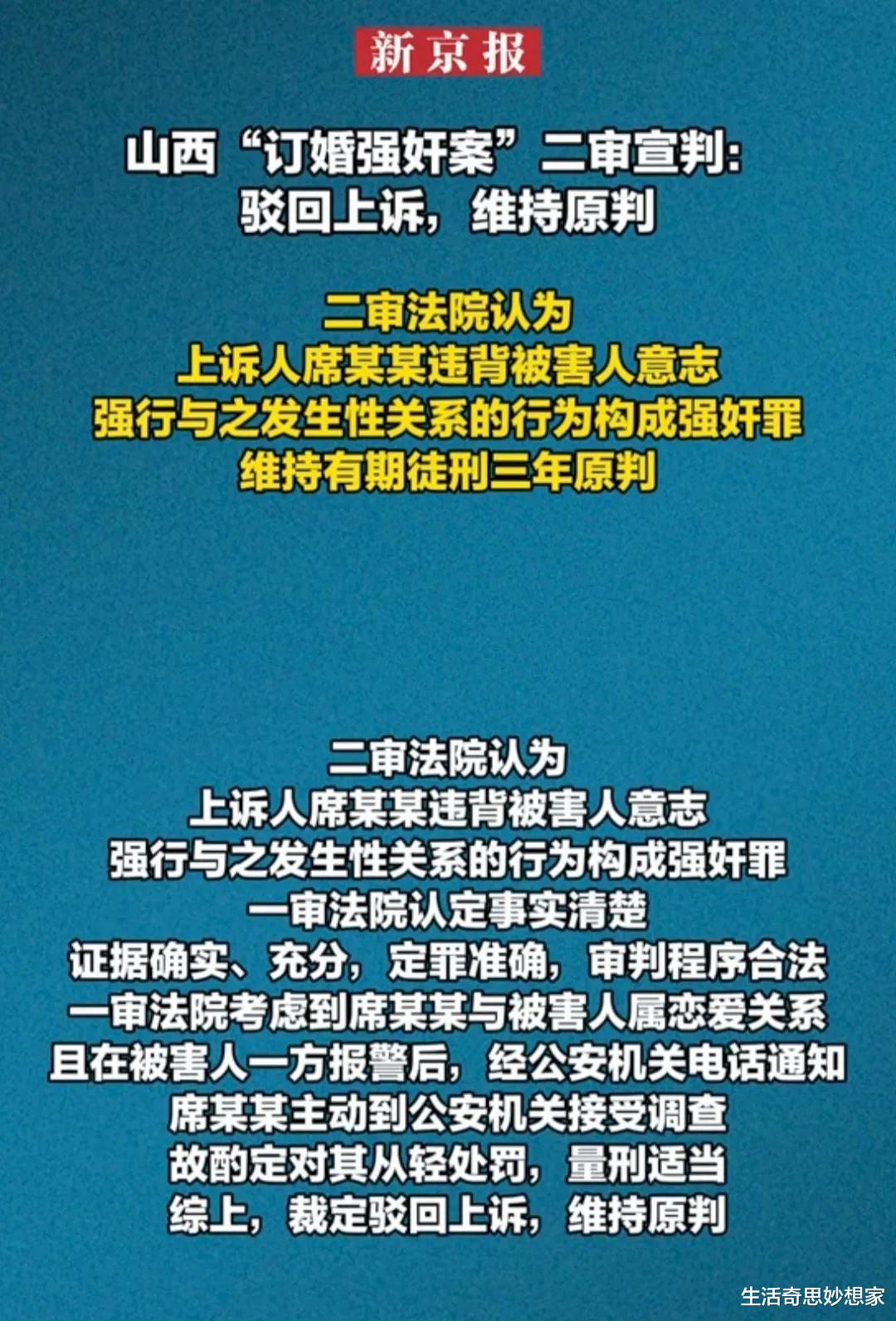

一、案件核心事实:证据链与司法认定2023年1月,山西大同阳高县男子席某某与被害人通过婚介所相识,双方约定18.8万元彩礼及婚房加名条件后,于5月1日举办订婚仪式。次日回门宴后,两人在婚房内发生性关系,女方当晚报警称遭强奸。法院一审认定席某某违背女方意志强行发生性关系,构成强奸罪,判处有期徒刑三年;二审维持原判。

关键证据与司法逻辑:法院判决基于多项证据:

1. 事前反对:女方曾明确表示拒绝婚前性行为,并多次向席某某强调“等结婚后再说”。

2. 暴力痕迹:女方身体有大臂、手腕淤青,现场窗帘被拉下、烧毁,监控显示其逃至13层后被强行拖回。

3. 行为反应:女方事后情绪失控、报警及时,且男方扣押其手机直至返家途中。

4. DNA与监控:虽无男方分泌物证据,但现场DNA及拖拽行为监控构成完整证据链。

法院强调,性同意权与婚姻状态无关,订婚仅为民间习俗,法律仅保护登记婚姻关系,故席某某行为符合强奸罪构成要件。

1. 订婚是否默示性同意?

部分公众认为,订婚仪式及彩礼交付隐含性关系许可,但法院明确驳斥此观点:“性同意需明确自愿,订婚不构成法律豁免”。这一认定严格遵循《刑法》第236条,凸显法律对个体权利的保护优先于传统习俗。

2. 程序质疑与证据争议

席某某家属多次质疑办案程序,称警方未等待DNA鉴定即批捕,并强调女方“处女膜完整”以否认既遂。然而,法院指出:

程序合法性:批捕依据为初步证据(如伤痕、监控),DNA鉴定非唯一要件;

医学误区:国内外司法共识认为,处女膜状态与强奸认定无关,重点在于是否违背意志。

3. 隐私泄露与舆论干预

席某某母亲郑女士在二审期间多次公开被害人隐私信息,试图通过舆论施压司法,最终被法院训诫。此举不仅侵犯隐私权,更暴露部分当事人将“舆论审判”凌驾于法律之上的倾向。反观被害人,全程拒绝媒体炒作,选择信任司法程序,形成鲜明对比。

1. 舆情发酵与反转

案件初期,自媒体片面渲染“女方骗婚”“彩礼勒索”,导致舆论一边倒质疑司法公正。阳高县法院通过“答记者问”详细释法,公布监控、伤痕证据及女方事前反对的证词,成功扭转舆论,支持判决比例显著上升。

2. 司法透明与科技赋能

大同法院系统推行“电脑排期封闭合议”等制度,减少人为干预,提升程序公正性。此案中,法院在保护隐私前提下主动通报信息,既回应关切,又维护司法权威。

1. 传统婚俗与现代法治的冲突

案件折射出高额彩礼、房产加名等物质化婚恋观的困境。彩礼本为习俗,却异化为交易筹码,甚至引发“性权利买断”的封建观念回潮。法院判决明确:婚姻非交易,性同意非商品,呼吁回归婚姻的情感本质。

2. 性别平等与维权意识

女方果断报警、拒绝妥协,体现女性维权意识提升;而部分舆论对受害者的污名化,则暴露性别偏见仍存。司法判决以证据为基,打破“完美受害者”谬论,彰显性别平等进步。

3. 舆论与司法的边界

案件警示:网络不是法外之地。席某某家属的舆论操弄虽短期引发关注,却最终损害司法公信力。公众需摒弃“猎奇心态”,理性看待司法程序;司法机关则需动态引导舆情,避免信息真空被不实言论填充。

山西大同“订婚强奸案”绝非简单的伦理纠纷,而是一场关于法律底线、性别权利与社会价值观的公开课。它告诫我们:

法律高于习俗:无论关系亲密与否,性自主权不可侵犯;

证据重于情绪:司法公正依赖事实与程序,而非舆论声量;

隐私保护即人权:追求正义不得以践踏他人权利为代价。

此案终审落槌,但其引发的思考远未终结。唯有持续推动法治教育、重塑健康婚恋观,方能减少此类情法冲突,实现社会真正的文明进阶。

感谢您的阅读!欢迎大家评论、点赞、收藏、关注、转发!