1931年8月的一个闷热午后,广州监狱里回荡着令人毛骨悚然的惨叫声。几名凶神恶煞的刽子手正将一个遍体鳞伤的年轻人拖到墙边。

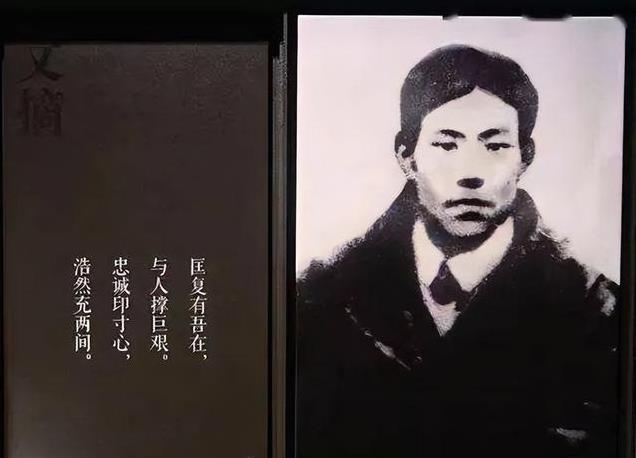

这个年轻人虽然伤痕累累,却依然昂首挺胸,目光如炬。他就是36岁的蔡和森,一位坚定的革命者。此刻,他正面临着生命中最后的考验。

【蔡和森:从书生到革命者的蜕变】

蔡和森是谁?为什么会落得如此悲惨的下场?要了解这段历史,我们得从头说起。

蔡和森1895年出生在湖南双峰一个普通家庭。他爹是个小官,在上海混了个不大不小的职位。他娘可不得了,是个留过洋的"小脚老太",在当时可是稀罕物。

小蔡从小就是个聪明蛋。才上小学没多久,就跳级考进了高等小学。家里条件不好,他娘为了供他上学,把自己的首饰都卖了。这份母爱,蔡和森一辈子都记在心里。

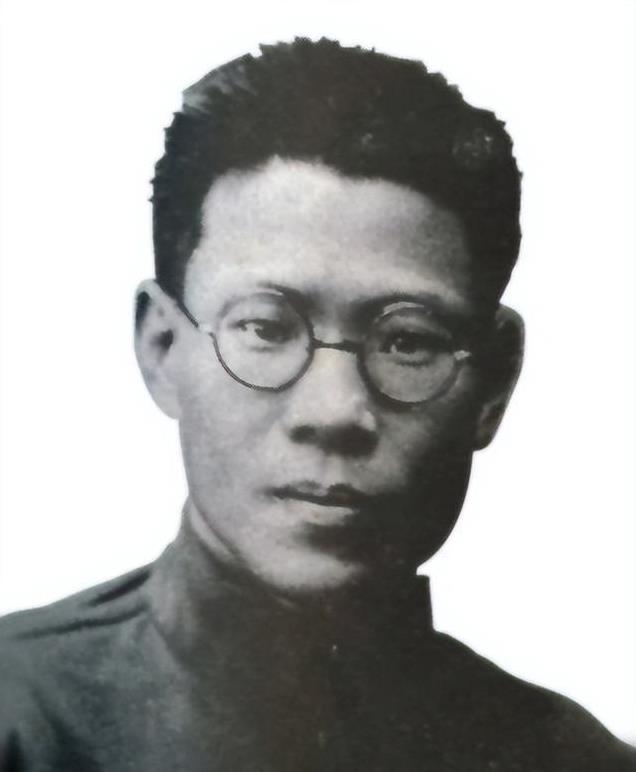

1913年,蔡和森考进了湖南省第一师范学校。在这里,他遇到了改变他一生的人 - 毛主席。两人一见如故,成了铁哥们。他们整天泡在一起,讨论国家大事,畅想如何拯救这个积贫积弱的中国。

蔡和森不满足于当个普通教书匠。他跳级转学到湖南高等师范,专攻文史。毕业后,他没回家当大爷,而是和毛主席一起留在长沙,准备大干一场。

【革命火种:从湘江到巴黎】

蔡和森和毛主席这对难兄难弟,很快就在湖南掀起了一阵旋风。他们办杂志、搞学生运动,到处宣传新思想。他们的老师杨昌济看他俩顺眼,说他们是"海内人才,前程远大"。这评价可不是盖的,后来的历史证明,杨老师慧眼识英才。

1919年,蔡和森和几个志同道合的朋友一起去了法国。他们打着勤工俭学的旗号,其实是想亲眼看看西方世界,学点新鲜玩意儿回来救国。

在巴黎,蔡和森如鱼得水。他如饥似渴地阅读各种书籍,特别是马克思主义的著作。他觉得自己找到了救国的法宝,兴奋得夜不能寐。他给国内的毛主席写了一封长信,洋洋洒洒地阐述了自己的想法。这封信后来被称为"中国共产党的胚胎"。

【革命之路:从理想到现实】

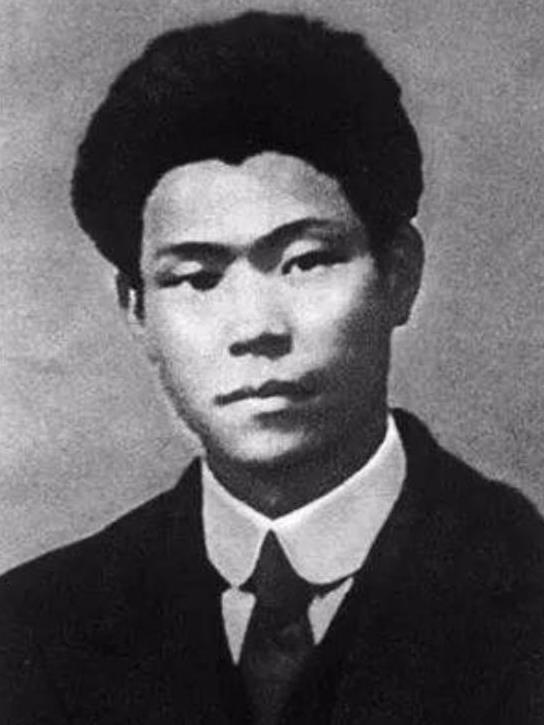

1921年,蔡和森风尘仆仆地回到中国。他立马投入到轰轰烈烈的革命事业中。他四处奔波,组织工人运动,宣传共产主义思想。他的激情和才华很快得到了认可,成为中共的重要领导人之一。

蔡和森不是那种高高在上的领导。他经常深入基层,和工人农民打成一片。他用通俗易懂的语言向群众解释复杂的理论,把枯燥的概念变成生动有趣。他的演讲总是座无虚席,听众们都被他的热情和智慧所折服。

然而,革命之路从来不是一帆风顺的。1927年,国民党反动派发动了"四一二"政变,大肆屠杀共产党人和进步人士。蔡和森侥幸逃过一劫,但他的很多同志和朋友都牺牲了。这次血的教训让他更加坚定了革命的决心。

【生死考验:从自由到囚笼】

1931年4月,蔡和森在武汉参加一次秘密会议时不幸被捕。敌人对这个"大鱼"的到来喜出望外,立即展开了疯狂的审讯。

蔡和森被关在一间阴暗潮湿的牢房里。敌人轮番上阵,用尽各种手段逼他招供。他们许诺高官厚禄,威胁株连九族,甚至对他实施残酷的酷刑。但蔡和森始终保持沉默,一个字也不肯吐露。

敌人对蔡和森的顽强感到恼火。他们决定使出杀手锏 - 把蔡和森转移到臭名昭著的广州监狱。在那里,等待他的将是更加残酷的折磨。

【最后的较量:从痛苦到永恒】

1931年8月4日,广州监狱里上演了一幕惨烈的戏剧。几个凶神恶煞的刽子手把蔡和森拖到墙边,用钢钉穿透他的四肢。每一下钉子落下,都伴随着撕心裂肺的惨叫。但蔡和森咬紧牙关,一个字也不肯说。

敌人见状更加恼怒。他们开始用刀在蔡和森身上乱刺,甚至挖出他的眼睛,割掉他的耳朵。鲜血染红了整个刑房,空气中弥漫着令人作呕的腥味。但即使在这种极端的痛苦中,蔡和森依然保持着惊人的意志力。他用尽最后的力气,朝着敌人吐了一口唾沫,表示自己的蔑视。

最终,蔡和森在敌人的疯狂折磨下英勇牺牲,年仅36岁。他用生命诠释了什么是真正的革命者,什么是坚贞不屈的精神。

蔡和森告诉我们,理想和信念的力量是无穷的。在那个动荡的年代,像蔡和森这样的革命者,用自己的鲜血和生命铺就了新中国的道路。今天的我们生活在和平年代,或许很难想象他们当年面临的艰难抉择和巨大牺牲。但正是因为有了他们的付出,我们才能享受今天的幸福生活。

它提醒我们,要珍惜来之不易的和平盛世,要继承先烈的遗志,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。在新时代的征程上,我们每个人都应该像蔡和森那样,坚守信念,勇于担当,为国家和民族的发展贡献自己的一份力量。

抛洒头颅何所惧,千刀万剐强其志。笑对阴天

希望你好自为之,认真写史