道光帝轻蔑地问:“你们那位女王,现今芳龄几何?”如今,我已迈入了二十三岁的门槛,正式迎来了人生的新阶段。道光帝当时究竟提出了哪些显得缺乏见识的问题呢?得知是英国俘虏后,道光帝颇感兴趣,决定亲自审讯这位外国人。随后,道光帝提出了一个颇为短视的问题,显露了他的无知。请问现在的英国具体位于世界的哪个位置?

清朝的一位皇帝,竟然不知道英国在哪里,更令人惊讶的是,不仅他不知道,连朝中的大臣们也对此一无所知。道光帝不太明白,便让人取来地图。他指示俘虏,在地图上标出英国所在的位置,以便他能更直观地了解。俘虏完成画作后,道光帝面露轻蔑之色,冷笑一声。

道光帝认为,英国与日本无异,皆为小国,面积不及大清一省,且同样是海岛国家。道光帝还认为,我国民众众多,众志成城,足以让那小小岛国无所遁形,何须畏惧?

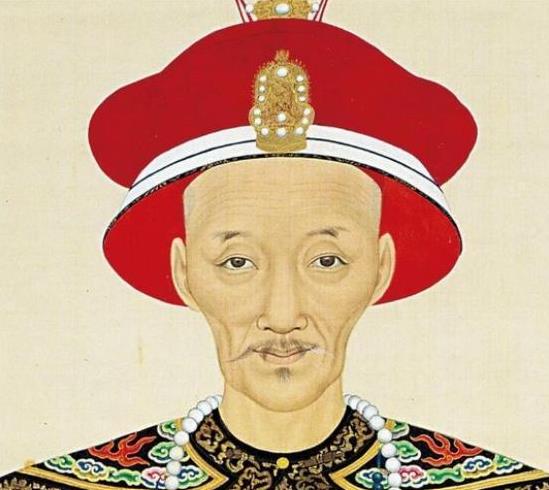

清朝两位被戏称为“大聪明”的皇帝,分别是乾隆与道光。乾隆在前,道光在后,两位皇帝的行为举止,常让人感叹他们的独特智慧。乾隆虽被视为一代明君,但与孙子道光皆有愚昧之处。然而,乾隆略胜一筹,至少知晓英国方位。相比之下,道光更显无知,真可谓一代衰于一代。

乾隆年间,有位名叫马戛尔尼的英国人,奉英国国王之命,带着使团来到中国,目的是为乾隆皇帝庆祝寿辰。英国借祝寿之名,实则意图打开清朝贸易大门,期望能获得通商口岸,以促进双方商贸往来。

外国使臣来为乾隆祝寿,他自然满心欢喜,毕竟声名远播海外。但紧接着发生的一件事,却让乾隆大为不悦。

乾隆得知此事后大发雷霆:“若你们不愿下跪,那我便亲自将你们驱逐出门。”英国国王为这次出使筹备良久,历时数月。马戛尔尼一行人历经一个月方抵达,付出这么多努力,他们自然不甘心空手而归。

因此,为了避免被驱逐,马戛尔尼不得不妥协,答应了行跪拜礼的要求。后来,马戛尔尼一行虽见到了乾隆,但乾隆因之前的不快而态度高傲。当马戛尔尼提出海上贸易的请求时,乾隆毫不犹豫地愤怒回绝。

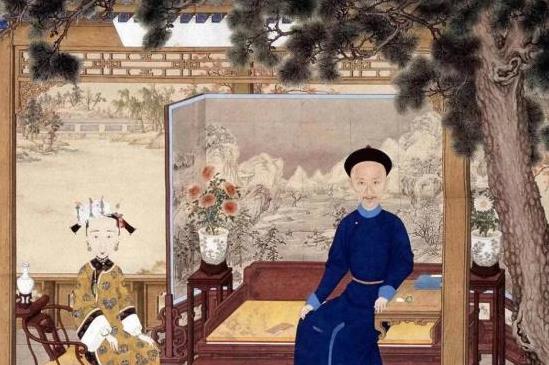

觐见乾隆时,马戛尔尼精心呈上了预备的礼物,其中多件为英国国王精选,诸如英国最先进的战舰微缩模型等。当时这艘战舰在全球都极为先进,远超大清那些破旧的木船。然而,乾隆皇帝却根本不屑一顾,连正眼都没瞧一下。即便他有所察觉,乾隆也绝不会开放通商口岸,更不会派使者前往英国求学,他根深蒂固的封建思想决定了这一点。

乾隆时期国力强盛,他认为自己拥有世间所有富足。在他看来,自己已是世界之巅的君主,自然不会低头向他人求教。此外,闭关锁国不仅是清朝的一项国策,对乾隆而言更是先祖遗训。他一向顺从,怎敢轻易违背这世代相传的训诫?

封建社会弊端深重,大清时期尤为明显,它摒弃了中华民族原有的谦虚礼让等美德,这些优良传统因此遭受了严重损失。会面结束后,乾隆特意安排马戛尔尼南下参观,意在展示大清国力与山河美景,结果却适得其反,让乾隆自己显得颇为尴尬。

马戛尔尼南行途中,乾隆特意安排八旗子弟展示武艺,希望能留下好印象,没想到这些表演并未能吸引马戛尔尼的注意。马戛尔尼认为,清军战斗力虚有其表,装备也十分落后陈旧,根本谈不上先进。

另外,马戛尔尼并未沉醉于沿途美景,相反,那些饱受饥寒之苦的老百姓深深触动了他,让他心中充满了无限的感慨。这个看似强大的帝国,实际上到处都是饿死的人。这显然表明,大清帝国只是表面强盛,内里虚弱无力。马戛尔尼详细记录了旅途中的所见所闻,打算将这些信息呈现给英国国王,让他也能对这些情况有所了解。

那时的大清虽已日渐衰落,但对抗英国仍有一定实力。因为那时的英国尚未完成第一次工业革命,正处于快速发展之中。此次访问大清虽未促成贸易往来,却让英国人看清了清朝真面目,为日后两国关系的复杂局面埋下了伏笔。

自乾隆起,清朝皇帝能力渐弱。乾隆的孙子道光,成为了迎接新时代的第一位帝王。道光未能传承乾隆的优点,反而承袭了不少缺点,诸如傲慢自大、轻视他人。

即便有人认为拥有狂妄的资本无可厚非,但道光皇帝确实毫无狂妄的本钱。以那个英国俘虏为例,若换作乾隆,他可能早已被处死。但道光却表现得十分谨慎,接连向他提出了好几个问题。了解英国的位置后,道光帝接着询问:“贵国现今的君主是哪位?”

道光听闻“维多利亚女王”之名,再次表露不屑:“区区一名女子,有何可惧之处。”受封建观念束缚,他对女王毫无敬意,根本不把她放在心上。道光仍保持着谨慎,继续询问:“请问,贵国女王现今芳龄几何?”道光接着追问道:“我还想了解一下,她具体是在哪个时间点开始担任要职的呢?”他今年正好成年,步入了十八岁的门槛,正式成为了一个有完全民事行为能力的年轻人。尽管道光内心多次表达出不屑,但他表面上始终保持着镇定,没有流露出任何不满的情绪。

道光帝这次终于忍不住感慨:“他才十八岁啊……”大臣们不明所以,见皇帝发笑,便也随声附和,一同笑了起来。这次那道光为何会发出笑声?原因显然是从内心深处对英国女王充满了不屑。

道光心想,自己已年过三十,许多事务仍依赖大臣决断,而英国女王不过二十多岁的女子,他能有多大的能耐呢?为了确保无误,道光进一步询问:“你们的女王,目前究竟掌握着多大的实际权力?”她拥有出色的执行力,能够确保命令得到迅速且彻底的贯彻,不允许有任何违背或延误的情况发生。

道光这次没笑,他感到这位女王实力不俗,心中不由生出敬畏之情。说白了,就是有点忌惮,不敢再小觑。道光帝已年过三十,却仍无法做到令出必行,这让作者对他有些失望,反而更佩服维多利亚女王。毕竟,眼界狭隘的人怎能理解外界的广阔天地呢?

问完这个问题后,道光帝更加不敢处决那名俘虏。他担心一旦赐死俘虏,会激怒英国,引发其出兵。因此,他选择了谨慎行事。面对强硬手段无效,道光转而采取温和策略,他再次询问:“贵国女王可已成婚?若已婚,她的丈夫待她如何?”

俘虏听完便笑答:“非常感谢你的关心,我家女王已成家,他们婚后感情一直十分融洽,特别好。”道光听后默默点头,他这么问是因为心中想到了和亲之策,他认为面对强敌,能和平解决就绝不轻易发动战争。

然而,他们已步入婚姻殿堂,因此,通过联姻结为亲戚已不可能实现。道光帝提出的问题显露了一个事实:当时的大清王朝已步入衰落,局势不容乐观。大清看似繁华,实则道光深知国库空虚。国内隐患重重,各类问题频发,国家正一步步走向衰败的边缘。

若国家真正强盛,俘虏绝不会轻易被杀。即便道光帝知晓英国女王的强大,也无所畏惧,因为我们有坚实的国力作为后盾。认识到英国女王的实力后,道光帝果断下令,释放了所有被俘的英国士兵。

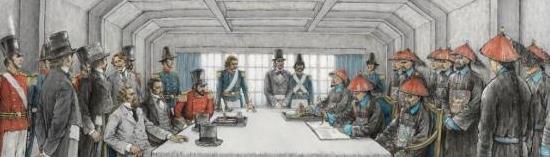

道光帝此举看似宽容大度,实则出于谨慎,唯恐引发事端,招致英国女王的不悦。道光原本以为能侥幸避开这次危机,但没想到,该发生的事情终究还是不可避免地发生了。英国对大量鸦片被销毁感到愤怒,女王下令舰队攻打清朝,由此引发了第一次鸦片战争。

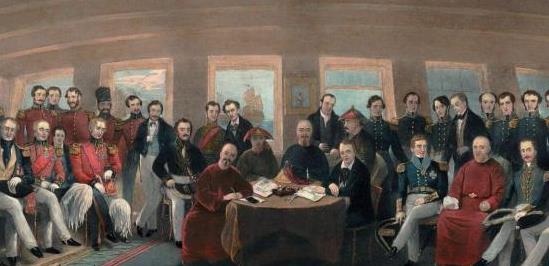

这场战争以清朝的战败结束,双方签订了不平等的《南京条约》。签约过程中,还发生了一段小意外。英国人提出割让香港岛的要求,清朝官员听后一脸困惑,反问:“香港岛在何处?”英国人随即指明了香港岛的具体位置。

身为清朝官吏,竟对国家领土一无所知,可见闭关自守的政策危害深重,实在令人叹息。目睹香港岛那狭小面积,清朝官员毫不犹豫便应允了,他们认为“大清幅员辽阔,物产丰富”,岂会在乎这么一小块地方?

皇帝昏庸无能,臣子们同样愚昧。他们竟为失去的一小块土地感到高兴,这种行为实在让人难以理解。清朝的皇帝昏庸无能,大臣也腐败透顶,这样的统治之下,清朝的灭亡是必然的结果。