说到摩洛哥,你脑海里是不是浮现出一片黄沙漫天、骆驼慢悠悠踱步的画面?很多人一听“北非国家”,就觉得那肯定是沙漠多过绿洲,人口撑死也就几百万。可现实偏偏给了我们一个惊喜:这个国家居然有3700多万人口,经济还发展得有声有色。这到底是怎么回事呢?

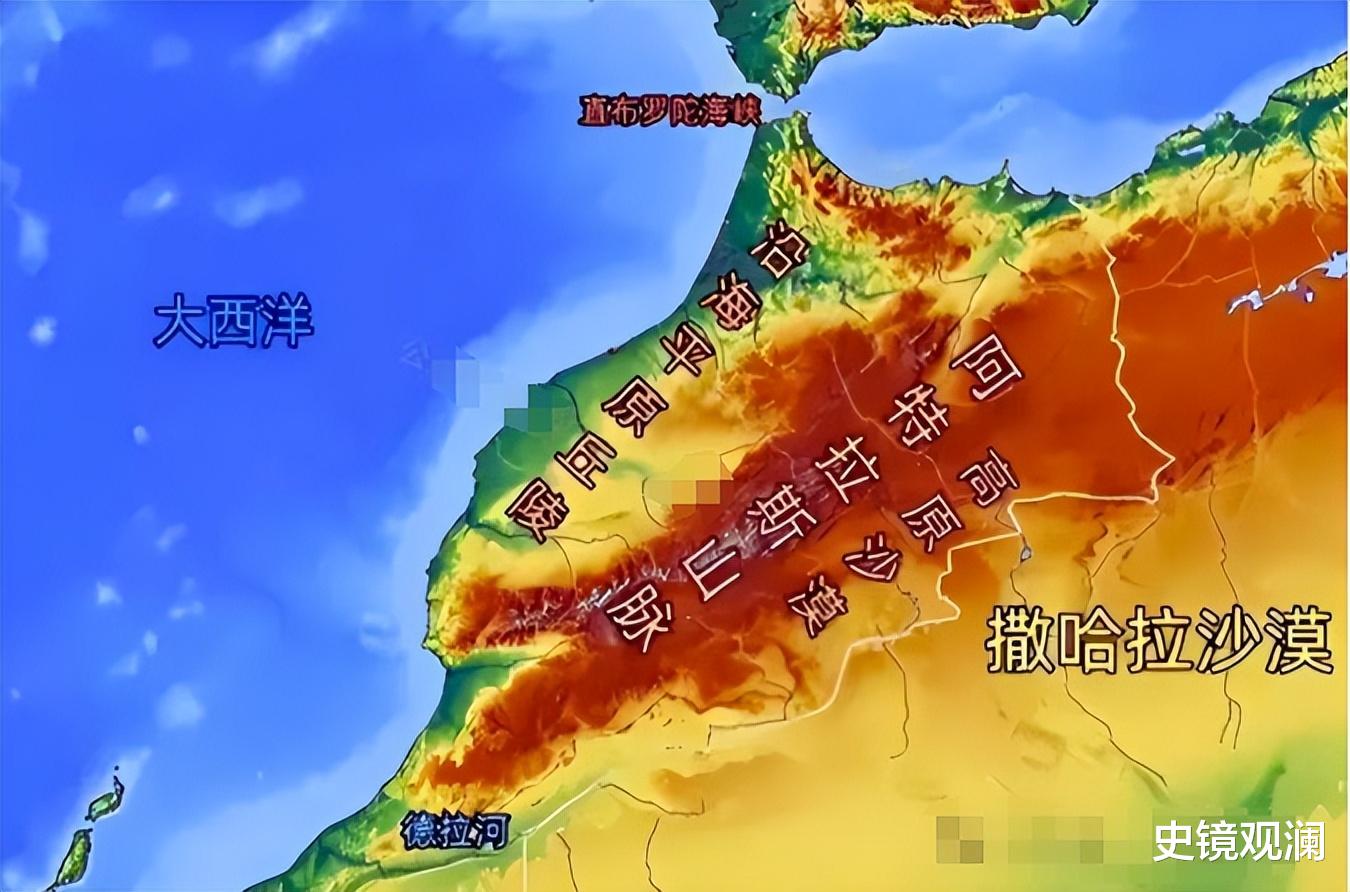

先说摩洛哥的地理位置吧,很多人一听“撒哈拉沙漠”,就觉得摩洛哥八成是寸草不生的荒地。可你知道吗?摩洛哥的国土面积有45.9万平方公里,其中撒哈拉沙漠只占了20%左右。联合国环境规划署的数据告诉我,这地方的地形其实相当“多样化”——既有肥沃的平原,也有高耸的山脉,还有3500公里的海岸线,简直是自然条件的“全能选手”。

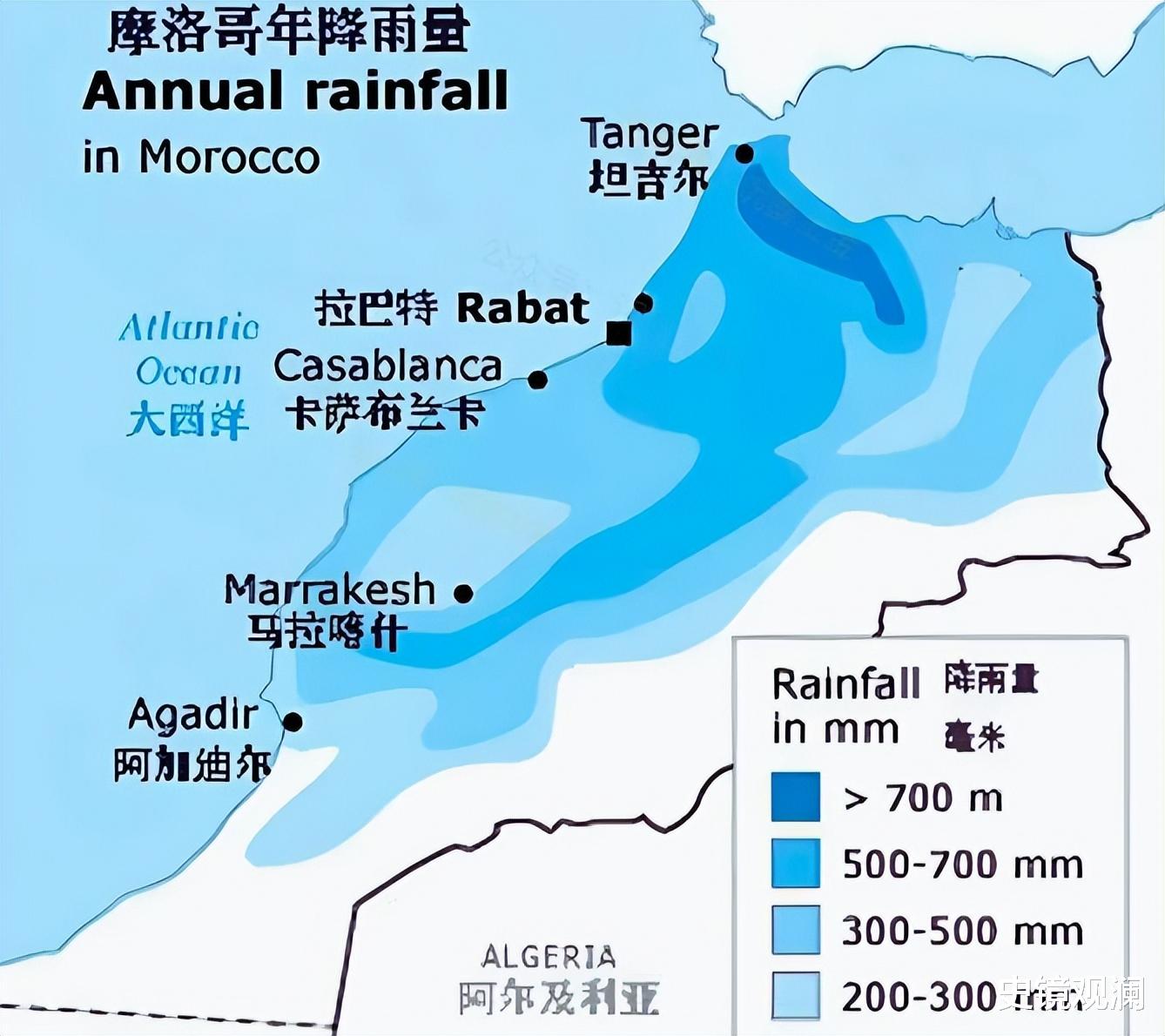

特别是阿特拉斯山脉,这道天然屏障就像摩洛哥的“气候调节器”。它把地中海和大西洋带来的湿润空气挡在北部和西部,把撒哈拉的干热风隔在南部。结果呢?

北部和西部降雨充足,成了农业的好地方。世界银行的数据显示,摩洛哥有12%的土地适合耕种。别小看这个比例,对于北非国家来说,这已经算得上“丰收密码”了。

所以在我看来,摩洛哥能养活这么多人,第一步就赢在了地理这张牌上。你觉得呢,一个沙漠国家能有这样的“绿洲基因”,是不是有点出乎意料?

千年水利智慧,硬生生“灌”出了人口基础地理条件只是起点,摩洛哥人可不是光靠天吃饭的主儿。想象一下中世纪的场景,那时候没有高科技,可摩洛哥人已经发明了一种叫“哈塔拉”的地下灌溉系统。这玩意儿听起来是不是有点像“地下水管”?其实原理很简单:他们挖渠道,把山区的水悄悄引到干旱地带,水分蒸发少,效率却高得惊人。

到了现代,摩洛哥更是在水利上下足了功夫。根据2023年摩洛哥水利部门的统计,全国建了140多座大型水坝,还有数千个小型蓄水设施,总库容高达186亿立方米。这些水资源为66%的可耕地提供了灌溉保障。说白了,摩洛哥人硬是用智慧和汗水,把沙漠变成了粮仓。

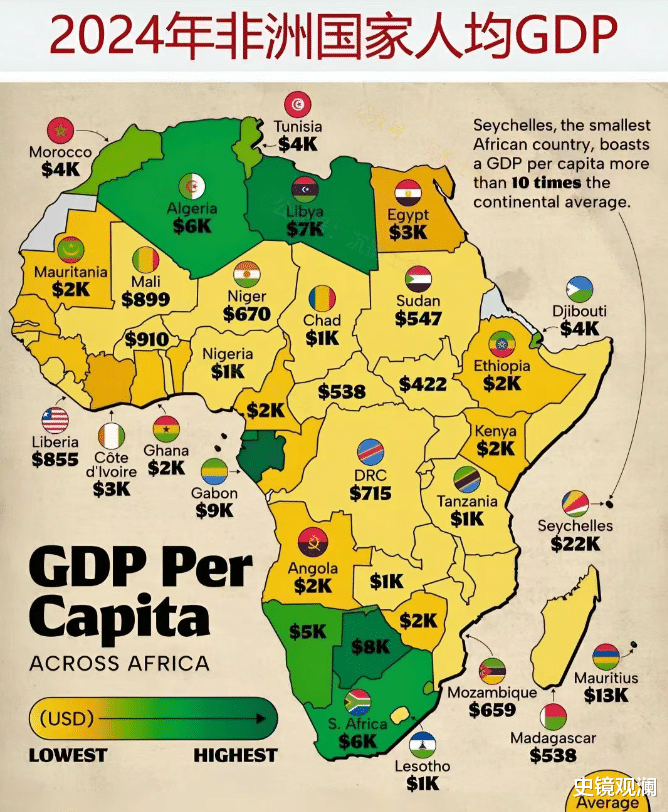

经济不靠单一“吃饭”,多元化才是王道光有农业还不够,摩洛哥能养活3700万人,经济结构也得跟得上。国际货币基金组织的数据让我眼前一亮:2023年,摩洛哥的服务业占GDP的56%,工业占26%,农业只占18%。这比例在非洲国家里可是名列前茅,说明摩洛哥压根不是“靠天吃饭”的单一经济体。

先说个“国宝级”资源——磷酸盐。摩洛哥坐拥全球75%的磷酸盐储量,简直是“矿产界的土豪”。摩洛哥国家磷酸盐公司(OCP)每年出口磷酸盐及其衍生品,赚回超50亿美元的外汇,稳稳撑起了经济的一角。

再看看旅游业。疫情前,摩洛哥每年接待1300万国际游客,旅游收入占GDP的7%。马拉喀什的粉红古城、非斯的迷宫巷子、卡萨布兰卡的浪漫风情,这些异域风光谁看了不想去打卡?我有个朋友就说过,去摩洛哥旅行就像走进了一千零一夜的故事书。

所以换句话说,摩洛哥的经济就像一桌丰盛的自助餐,农业、工业、服务业各占一席,难怪能养活这么多人。你觉得这种多元化模式,是不是有点像咱们国家改革开放后的路子?

人口红利:年轻劳动力“顶”起来了最后聊聊人口结构,这也是摩洛哥的一大亮点。根据联合国人口基金会的数据,摩洛哥有65%的人口在15到64岁这个年龄段,妥妥的“人口红利”阶段。啥意思呢?就是劳动力多,干活的人多,依赖救济的老人和小孩相对少,经济自然更有活力。

再加上城市化进程加快,越来越多年轻人涌进城市,搞工业、做服务,摩洛哥的经济引擎就被这些“新鲜血液”带动起来了。历史和现实对比一下,其实不难发现,人口红利这东西,哪个国家抓住了都能飞一阵子,比如当年的日本,现在的印度。

不过我也在想,摩洛哥这种年轻化结构能持续多久?毕竟人口红利不是永久的,未来老龄化来了怎么办?这个问题,留给你也想想吧。