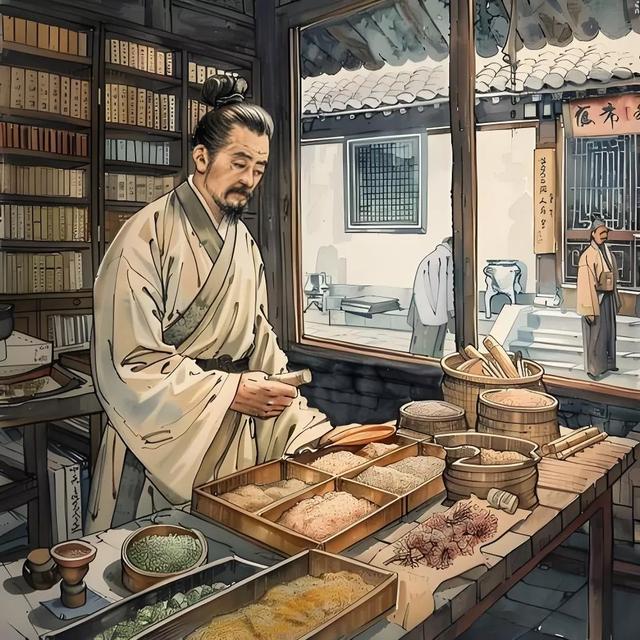

在华夏医学的灿烂星空中,张仲景无疑是一颗最为耀眼的恒星。他生活在动荡不安的东汉末年,以超凡的智慧和悲悯的胸怀,为后世留下了一部医学巨著——《伤寒杂病论》,被尊称为“医圣”。他的生平、他的著作,以及他对医学的贡献,宛如一座取之不尽的宝库,值得我们深入挖掘与探究。

乱世求存:张仲景的生平足迹

张仲景,名机,字仲景,约公元150 - 154年出生于南阳郡涅阳县(今河南省邓州市穰东镇张寨村)。南阳,这片土地人杰地灵,浓厚的文化氛围为张仲景的成长提供了丰富的滋养。他自幼便对医学展现出浓厚的兴趣,在“勤求古训,博采众方”思想的引领下,踏上了医学探索之路。

当时的东汉王朝,陷入了内忧外患的泥沼。政治上,外戚与宦官交替专权,朝堂腐败不堪;经济上,土地兼并严重,百姓苦不堪言;军事上,战乱频繁,烽火连天。而最为可怕的,是疫病的肆虐横行。据史书记载,从公元190年到220年间,中原地区疫病大流行达十余次之多。许多家庭在疫病的侵袭下,家破人亡,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。或阖门而殪,或覆族而丧”便是当时惨状的真实写照。

张仲景的家族也未能幸免,他的家族本是一个庞大的宗族,人口众多。然而,在不到十年的时间里,因疫病而离世的族人竟达三分之二,其中死于伤寒的更是占到七成。这巨大的伤痛没有击垮张仲景,反而成为他钻研医学、拯救苍生的强大动力。他决心与疫病展开一场殊死搏斗,用自己的医术为民众驱散病痛的阴霾。

为了提升医术,张仲景四处求学。他曾师从同郡的张伯祖,张伯祖医术精湛,为人谦虚谨慎,对医学有着深刻的见解。在老师的悉心指导下,张仲景刻苦钻研,不仅掌握了扎实的医学理论,还学会了如何根据患者的具体症状进行精准施治。他的勤奋和天赋得到了老师的高度认可,在当地逐渐崭露头角。

但张仲景并不满足于此,他深知医学的博大精深,只有不断汲取各方知识,才能真正成为一名良医。于是,他离开家乡,前往繁华的都城洛阳。在洛阳,他广交医界同仁,与他们交流医术心得,共同探讨疑难病症的治疗方法。同时,他还深入民间,为百姓治病,积累了丰富的临床经验。

在长期的医疗实践中,张仲景逐渐认识到,当时的医学存在着诸多弊端。医生们往往墨守成规,拘泥于传统的治疗方法,缺乏创新和灵活应变的能力。而且,医学著作大多晦涩难懂,对于普通医生和患者来说,犹如天书一般,难以理解和应用。这些问题严重阻碍了医学的发展和传播,也使得无数患者在病痛中苦苦挣扎。

面对这些困境,张仲景决心进行一场医学革命。他以救死扶伤为己任,开始了漫长而艰辛的医学研究和著书立说之路。他收集整理了大量的民间验方、秘方,结合自己的临床实践经验,对各种病症进行了深入的分析和研究。经过多年的努力,他终于完成了医学巨著《伤寒杂病论》。这部著作的问世,犹如一道曙光,照亮了黑暗中的医学之路,为后世医学的发展奠定了坚实的基础。

医道传承:《伤寒杂病论》的不朽价值

《伤寒杂病论》是一部集秦汉以来医学大成的著作,它系统地阐述了外感病和内科杂病的病因、病机、诊断、治疗等方面的内容,创立了六经辨证体系和脏腑辨证方法,为中医临床提供了科学的理论指导和有效的治疗手段。

在《伤寒杂病论》中,张仲景将外感病的发展过程分为六个阶段,即太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病和厥阴病,每个阶段都有其独特的症状和治疗方法。这种六经辨证体系,将复杂多变的外感病进行了系统的分类和归纳,使医生能够更加准确地判断病情,制定出针对性的治疗方案。

同时,张仲景还十分重视脏腑辨证。他认为,人体是一个有机的整体,各个脏腑之间相互关联、相互影响。因此,在治疗疾病时,不能仅仅着眼于表面症状,而要深入探究脏腑的病变,从根本上解决问题。他在书中详细论述了各种脏腑疾病的病因、病机和治疗方法,为中医内科的发展奠定了基础。

除了理论上的创新,《伤寒杂病论》还收录了大量的方剂,这些方剂配伍精妙,疗效显著,被后世称为“经方”。经方的特点是药味少、药量精、疗效好,充分体现了中医的辨证论治思想。例如,书中的麻黄汤、桂枝汤、小柴胡汤等,至今仍被广泛应用于临床,对治疗感冒、发热、咳嗽等疾病有着显著的疗效。

《伤寒杂病论》不仅在医学理论和临床实践方面取得了卓越的成就,还在医学教育和传播方面发挥了重要作用。它以通俗易懂的语言,将复杂的医学知识阐述得深入浅出,使普通医生和患者都能够理解和应用。这部著作的问世,极大地推动了中医的普及和发展,培养了一代又一代的中医人才。

然而,由于当时社会动荡不安,印刷技术尚未普及,《伤寒杂病论》在成书后并没有得到广泛的传播。在流传过程中,这部著作还曾一度散失。直到晋代,太医令王叔和偶然发现了《伤寒杂病论》的残稿,他对这部著作进行了整理和编次,使其得以部分保存下来。此后,经过历代医家的不断整理、注释和研究,《伤寒杂病论》逐渐恢复了原貌,并在国内外产生了深远的影响。

德艺双馨:张仲景的医者风范

张仲景不仅是一位杰出的医学家,更是一位品德高尚的医者。他始终秉持着“医者仁心”的理念,将患者的利益放在首位,无论贵贱贫富,一视同仁。在他看来,生命是最为宝贵的,医生的职责就是拯救生命,减轻患者的痛苦。

他对待患者认真负责,诊断疾病时细致入微,不放过任何一个细节。他认为,只有准确地把握病情,才能制定出有效的治疗方案。在治疗过程中,他注重医患沟通,耐心地向患者解释病情和治疗方法,消除患者的恐惧和疑虑。他的和蔼可亲、耐心细致,赢得了患者的信任和尊重。

张仲景还十分注重医学的传承和发展。他深知,医学是一门不断进步的学科,只有通过传承和创新,才能更好地为人类健康服务。因此,他毫不保留地将自己的医术传授给弟子,培养了许多优秀的医学人才。他的弟子们继承了他的衣钵,在各自的领域中发光发热,为中医事业的发展做出了重要贡献。

此外,张仲景还积极倡导医学交流与合作。他认为,医学无国界,不同地区、不同流派的医学都有其独特之处,只有相互学习、相互借鉴,才能共同提高。他在与医界同仁的交流中,虚心求教,不断汲取他人的长处,丰富自己的医学知识和经验。他的这种开放包容的态度,为中医界树立了良好的榜样。

后世敬仰:张仲景的深远影响

时光流转,岁月更迭,但张仲景的名字和他的医学成就却永远铭刻在历史的长河中。他的《伤寒杂病论》被历代医家奉为经典,成为中医学习和研究的必读之作。后世的许多医学著作,都受到了《伤寒杂病论》的影响,在其基础上不断发展和创新。

张仲景的医学思想和治疗方法,不仅在中国广泛传播,还对周边国家和地区的医学发展产生了深远的影响。早在隋唐时期,《伤寒杂病论》就传入了日本、朝鲜等国家,成为这些国家医学发展的重要源泉。在日本,汉方医学至今仍十分盛行,张仲景的经方被广泛应用于临床,深受日本民众的喜爱。

在现代医学中,张仲景的医学成就依然具有重要的价值和意义。他所创立的六经辨证体系和脏腑辨证方法,为现代中医临床提供了重要的理论指导。他的方剂配伍原则和用药经验,也为现代中药新药的研发提供了宝贵的借鉴。

为了纪念张仲景的丰功伟绩,后人在他的家乡南阳修建了医圣祠。医圣祠内供奉着张仲景的塑像,陈列着他的医学著作和生平事迹介绍。每年都有众多的国内外游客和医学爱好者前来瞻仰,缅怀这位伟大的医学家。

张仲景,这位乱世中的苍生大医,以他的智慧、勇气和仁爱,为人类医学事业做出了不可磨灭的贡献。他的生平事迹和医学成就,激励着一代又一代的医学工作者为了人类的健康而不懈奋斗。他的精神,如同一座灯塔,照亮了医学发展的道路,指引着我们在医学的海洋中不断探索前行。在今天,我们更应该深入研究和传承张仲景的医学思想,让中医这颗璀璨的明珠在新时代焕发出更加耀眼的光芒,为人类的健康福祉做出更大的贡献。