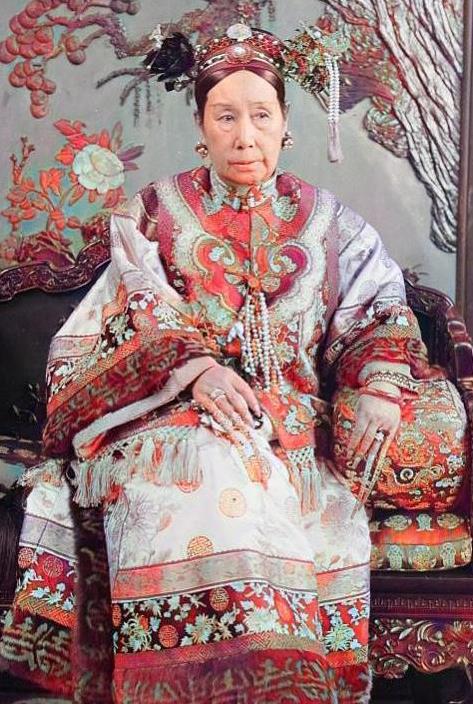

1861年10月,45岁的顾命大臣肃顺护送咸丰帝灵柩回京途中,在密云被捕。慈禧太后下令斩首,行刑时场面骇人,肃顺在菜市口被砍头,众多旗人投掷石块,致其面容难辨。执行死刑那日,天昏地暗,浓雾弥漫。肃顺面无惧意,高声痛斥慈禧为祸国妖姬,拒不跪地。旁人惊恐万分,刽子手只得用铁棍击碎其膝,迫其下跪受戮。肃顺被处斩后,百官们欢呼雀跃,纷纷称赞。而曾国藩得知此事,却掩面而泣,悲痛地说:“这是冤案啊,我们等于是自己毁掉了国家的栋梁。”

咸丰帝在位时,肃顺不持偏见,积极举荐汉族官员并给予重用。他始终器重曾国藩等人,曾国藩后来的多次晋升,都离不开肃顺的大力支持。因此,肃顺被处斩后,曾国藩的态度情有可原。但在慈禧太后眼中,肃顺之死并不冤枉,完全是他自己的行为导致的后果。肃顺本就权势显赫,还是咸丰帝指定的首席辅政大臣,并手握咸丰帝密诏,允许他在国家危难之际,可自主决定使用极刑。但令人诧异的是,45岁正值壮年的肃顺,尽管地位显赫,却败给了26岁的慈禧太后,最终惨遭斩首于菜市口。这背后,缘由复杂多样。

肃顺能力出众,得到咸丰帝的重用,然而,他在旗人群体中的人际关系并不融洽,许多人对他并不买账。咸丰帝十分信任肃顺,两人关系密切,几乎无话不谈。然而,受宠之人易骄纵,肃顺也未能幸免,他仗着皇帝宠爱,竟妄图效仿历史上的多尔衮或鳌拜。肃顺,爱新觉罗族人,隶属满洲镶蓝旗,为郑亲王乌尔恭阿六子,同时是咸丰帝原配皇后之舅,乃清朝皇室远亲。他虽受咸丰重用,但在满洲贵族中,人际关系并不融洽。肃顺身为八旗贵族,却偏爱重用汉人,对那些平庸无能的满族权贵不屑一顾,他觉得这些人除了贪财之外,一无是处。《奴才小史》提及,肃顺掌权时,对满族官员态度恶劣,像对待奴才一样,但对汉族官员却相当恭敬,他甚至说过:“我们旗人中混蛋不少。”咸丰年间,曾国藩、左宗棠等人之所以能受到重用,很大程度上是因为得到了肃顺的直接支持与提拔。肃顺在咸丰朝时,是整顿官场腐败的急先锋。咸丰八年,他严厉查处了“戌午科场案”,导致大学士柏葰等五人被杀,另有数十名高官与新科举人遭革职或流放。另外,在肃顺即将被处决前,他曾提议削减八旗士兵的薪饷,认为满族人愚昧无能,不能为国家做贡献,只知道一味索取钱财。

第二点,他完全不把慈禧太后当回事,对她毫无敬畏之心。慈禧与肃顺的矛盾,不仅在于权力争夺,更源于慈禧长期对他的不满。这种不满逐渐累积,最终成为了两人之间冲突的重要原因。肃顺一直轻视慈禧。咸丰逃往热河时,肃顺负责筹备,但他只安排了一辆马车给咸丰乘坐,完全不顾及其他妃嫔和大臣的需要。众人皆租民间车马,而肃顺给慈禧分配的却是一辆破旧骡车,路途颠簸异常,慈禧一路上饱受折磨,吃了不少苦。慈禧想让肃顺给她换车,肃顺却很不乐意,直接拒绝后就离开了。后来逃难到热河时,又因为食物问题,慈禧对肃顺更加怀恨在心。肃顺那时权势极大,慈禧虽心有不满,却也无可奈何,只能默默承受他的所作所为。肃顺建议咸丰效仿汉武帝处理钩弋夫人的做法,除掉慈禧以防后患,这一提议加剧了肃顺与慈禧之间的矛盾,使得双方关系彻底破裂。

第三点,他们明目张胆地夺取权力,行为毫无掩饰。咸丰帝临终前,下旨宣告:立长子载淳为皇太子,并指定载垣、端华、景寿、肃顺、穆荫、匡源、杜翰、焦佑瀛八人为辅政大臣,共同处理国家大事。在八大臣中,端华与怡亲王载垣身份最为显赫,均为世袭的“铁帽子王”。但他们能力有限,所以实际上,八大臣的核心领导人是肃顺。咸丰驾崩前已妥善安排国事,政务交顾命大臣处理,但为防擅权,他给慈安太后“御赏”印,同治帝有“同道堂”印,而“同道堂”印实则由慈禧掌控。顾命大臣起草的圣旨,需同时具备两个条件方能有效:一是加盖“御赏”印,位于圣旨上部;二是圣旨末尾需有“同道堂”印的加盖。三方制衡本应确保权力平衡,但咸丰误判了人性与权力本质。在传统政治中,制衡最终会集中于一人之手,而这人往往是三方中最冷酷无情者。

咸丰帝去世后,八大辅政大臣遵旨拥立载淳为帝,年号定为祺祥。同时,尊封钮祜禄氏为母后皇太后,叶赫那拉氏为圣母皇太后。八大辅政大臣表面尊敬慈禧,但深知她对权力的渴望。因此,如何除掉慈禧太后,成为了他们急需私下商议的头等大事。1861年8月24日,肃顺联合端华等人拜见慈禧与慈安太后,谎称咸丰帝遗命,军政大权归八大臣,且奏折由他们审阅,两宫太后仅需盖章确认。慈禧极为机智,立刻察觉肃顺意图篡权,因此拒绝了他的要求。她坚持要亲自审核谕旨,并明确表示,只有她认可的谕旨,才能正式生效。年仅26岁的慈禧,丈夫去世后很快从悲痛中振作,她敏锐地察觉到自己处境危险,面对八大顾命大臣的威胁,她果断决定采取主动,抢先一步行动。

慈禧太后先让亲信上书,请求两位皇太后共同执政,八大臣反对。于是,她实施下一步计划,颁布旨意,以叙旧为名,召恭亲王奕?到热河。尽管肃顺曾以避嫌为由阻止奕?见慈禧,但奕?以吊丧为名前往热河,加上慈禧态度强硬,肃顺最终妥协,认为他们难以掀起风浪。恭亲王奕?抵达热河觐见太后,太后们泪流满面,痛斥肃顺等人恶行,并秘密商议对策。随后起草了惩处肃顺的诏书,计划抵京即发。奕?则连夜赶回京城筹备相关事务。此刻的肃顺或许尚未意识到,恭亲王奕?与慈禧太后那次表面平静的会面,实则将左右他的未来。

第四点,切勿轻视对手。在肃顺看来,慈禧虽手腕高明,但终究只是26岁的女子。他自信慈禧拿他没办法,这在护送咸丰帝灵柩回京时体现得尤为突出。八大臣对奕?和慈禧的政治打算并非毫无知觉,为确保安全,他们在咸丰驾崩一个月后,才让奕?去热河祭奠,以此防范可能出现的变故。在前往热河前,奕?已按慈禧太后指示,在京中做好充分准备,并赢得重兵将领胜保和僧格林沁的支持,政变发动的各项条件均已成熟。八大臣虽不愿回京,因回京便无法独揽大权,但避暑山庄非久留之地,小皇帝需登基,咸丰灵柩也得运回。故而,他们无法反驳慈禧旨意,只能遵从办理。

回京途中,肃顺企图暗杀慈禧,派人在古北口设伏。但慈禧早有准备,轿子四周守卫严密,刺客无从下手,计划落空。肃顺一行虽先行护送咸丰灵柩,但步伐缓慢,因棺材沉重且秋雨连绵。相比之下,慈禧太后选择小路行进,速度自然更快。慈禧太后等人比肃顺等人早到京城四天,奕?已在城中布置完毕。结果,八大顾命大臣毫无防备,落入了奕?设下的圈套中。谕旨突然宣布八大臣多项罪名,几位顾命大臣措手不及,随即被侍卫们迅速制服并押送至宗人府,等待定罪裁决。此时,肃顺对京城的变故浑然不觉,正护送咸丰灵柩行至密云。半夜时分,他突然被敲门声惊醒,慈禧太后派来的人冲进屋内,将他从床上绑走。

慈禧太后迅速将八位顾命大臣囚禁。为收买人心,她区别对待:景寿、穆荫等五人被革职,发配新疆;载垣、端华被迫自杀;肃顺则立即被斩首。肃顺无疑是八大臣里的领头羊,也是遭受惩罚最为严厉的一位。清朝对皇室成员颇为宽容,即便他们犯下重罪,通常也只需自行了断,免遭砍头之刑。唯独肃顺被处以斩首,这足以说明慈禧太后对他怀有极深的恨意。

肃顺在菜市口被处斩后,他的离世仿佛石沉大海,毫无波澜。26岁的慈禧太后首次顺利夺权,晚清随即迎来长达48年的慈禧时代,这出乎咸丰帝的预料。

先下乎为强后下手遭殃,麻痹大意不当机立断者后患无穷。

肃顺就应该在热河把慈禧处决了!当时也是大意了,没把26的慈禧放在眼里