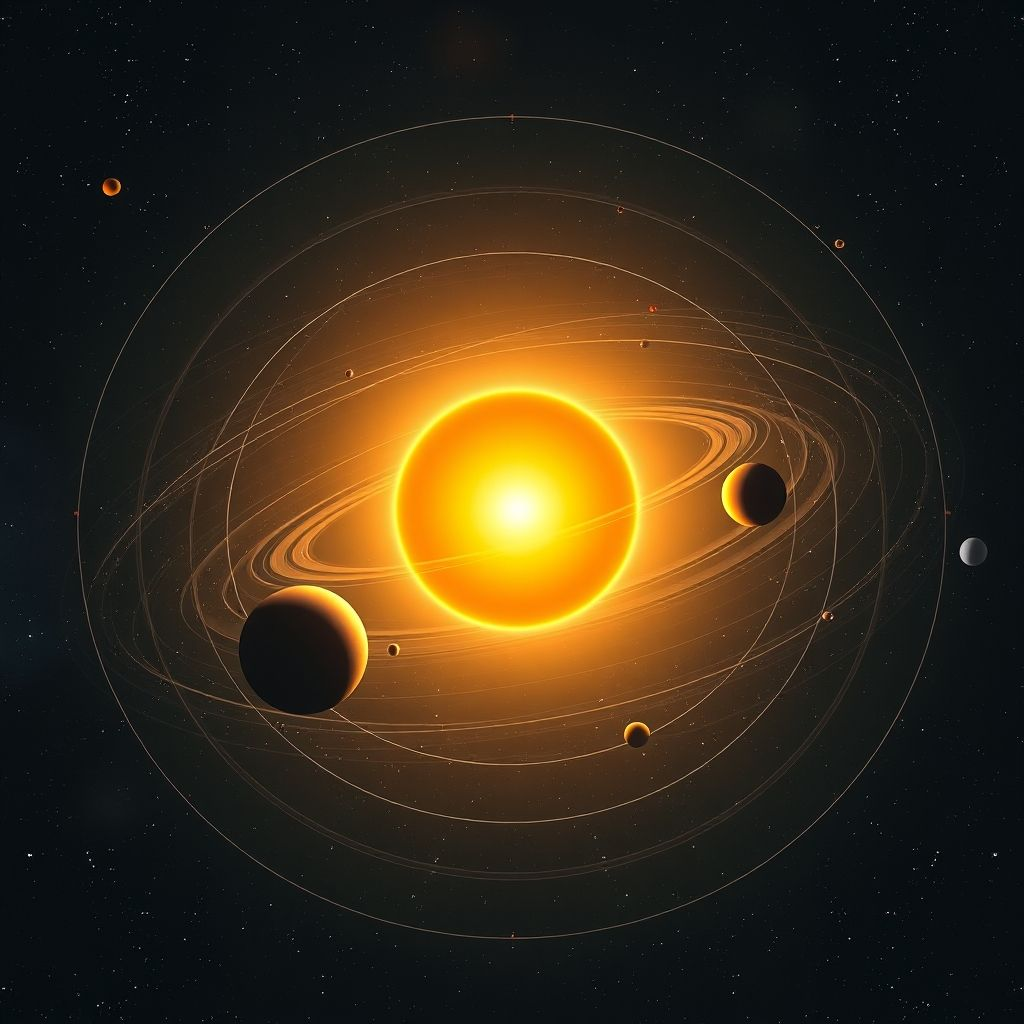

当我们观察浩瀚的太阳系模型时,或许会惊奇地发现,太阳、行星、卫星以及无数的小天体们似乎都排列在同一个几何平面内。这种现象引发了一个深刻的问题:究竟是什么原因让整个行星系统如此有序,几乎没有偏离这个"主线"?

要理解这个奥秘,得从大约四十五亿年前,那一片尚未具备今日规模的混沌星云说起。

在那时,整个太阳系还是一团庞大而旋转不息的尘埃与气体云团,它的直径高达一万两千个天文单位——即地球到太阳的平均距离约1.5亿公里的数十倍甚至上百倍。由于这片巨大的气体星云拥有极为丰富的质量,虽由微细的尘埃粒子和气体分子组成,但在自身重力的作用下,它开始逐渐坍缩,变得越来越密集。

正如厨师转动面团以制作披萨,云团在旋转中变得愈发扁平。这一过程将其拉长成一个广袤的旋转盘状结构。与此同时,星云中心的气体密度不断上升,温度也不停飙升——在高温高压的环境中,氢和氦原子开始融合,点燃了一场持续数十亿年的核聚变反应,为太阳的诞生奠定了基础。

随着时间推移,这颗新生的恒星逐渐壮大。在未来的五千万年中,它不断从周围吸收尘埃气体,变得更加庞大,同时释放出海量的热能和辐射。这一增长过程不仅清理了太阳周围的空间,还仿佛在太阳周围拉出了一圈“气体圈”,就像糖果圈逐渐变得空旷一样。

在太阳不断成长的同时,环绕它的气体云也在持续压缩,逐步形成了一个扁平而庞大的气盘结构。这个盘状体系,科学界称之为“原行星盘”,拥有数千个天文单位的宽广直径,但厚度仅占其宽度的十分之一。

经过几千万年的时间,原行星盘内的尘埃微粒逐渐缓慢旋转,偶尔相互碰撞。有些微粒会粘结在一起,逐步成长为微米或毫米级的碎片。随着时间的推移,这些碎片不断合并,变成数厘米甚至更大的小石块。这些小天体在持续碰撞和结合中逐步膨胀,形成了更大的天体。

随着规模逐步扩大,引力开始起作用,将它们塑造成规则的球形,逐步成为肩负起“星球”使命的巨大天体。而那些未能完全规整的天体,比如小行星、彗星以及一些卫星,则以更不规则的形态出现,彰显着它们的原始特征。

值得注意的是,虽然这些天体大小不一,但它们大多都紧密聚集在同一个平面上。这与它们的生成材料——早期的气体尘埃云紧密相关。原始气体和尘埃粒子最初就是沿着那个旋转的盘面分布,最终演变成了今天行星、矮行星、卫星以及其他小天体的排列。

因此,从银河系的角度来看,太阳系的“扁平化”不仅是一段长久演变的结果,更是一场由微粒旋转、相互吸引与合并的宇宙奇迹。正是这份平面之美,赋予了太阳系如此有序且动人的结构。