1965年冬季,时任上海市第一书记陈丕显的办公室来了一位意外的访客,名叫李华初,当时已经五十多岁了。

李华初的背景非同寻常,她的配偶周镐曾是国民党军统的重要成员,担任少将职务,罪行累累。随着新中国的成立,周镐突然消失无踪,留下李华初独自抚养三个女儿,在上海过着单亲家庭的生活。

关于周镐的去向,当时主要有两种说法:一种认为他在战乱中丧生,另一种则认为他随蒋介石撤退到了台湾。

在新中国成立后,尽管李华初因其家属曾参与军统而面临社会压力,但国家并未实施“连坐”制度,对她进行歧视。然而,长期以来,李华初与她的女儿们不得不忍受周围人的特殊看待,这种无形的社会排斥使她们的生活充满挑战和艰辛。

陈丕显早就知道李华初母女的事,一开始他以为她们是来倾诉的,没想到一见面,李华初就拿出了一本破旧的笔记本。

"陈书记,我请求组织重新审查我丈夫的案件,恳请您对周镐的遭遇给予公正的结论。"

李华初次展示的笔记本,是周镐生前记录的个人日记,这份日记成为李华初手中仅存的与丈夫相关的物品。

这本记录本从1949年起就由李华初保管,里面主要记载了周镐在军统任职期间的日常工作内容,包括参与的会议和完成的任务等日常事务。

这本日记对丧偶的李华初来说,或许只能带来些许心理慰藉。它更像是她与亡夫之间仅存的情感纽带,虽然作用有限,但至少能让她在悲痛中找到一丝寄托。日记本身并无其他实际用途,它仅仅作为李华初怀念丈夫的一个载体,帮助她缓解失去至亲的痛苦。这种情感寄托虽然微弱,却可能是她当下唯一能抓住的精神支柱。

一天,李华无意间把水洒在了日记本上。她正要拿纸巾擦干时,突然发现原本空白的纸页上浮现出一排排用隐形墨水写的小字。

这是一份来自丈夫的坦白记录,详细描述了他如何成为共产党员,并深入军统进行秘密工作的经历。文中,他回顾了自己从普通百姓到革命者的转变,以及如何在敌营中隐藏身份,执行任务的过程。这份文件不仅揭示了他的个人历史,也反映了那个时代复杂而危险的政治环境。通过这份自述,我们可以了解到他为了信仰和理想所做出的牺牲和努力,以及他在双重身份下所面临的挑战和抉择。

在这篇简短的自述中,周镐提到:“生命脆弱如丝,剩下的日子,我要全心全意效忠人民,全力铲除蒋介石这个敌人。只要还有一口气,就一定要实现这个目标。”

在阅读完这篇报道后,李华初感到极度震惊,她从未预料到自己的伴侣竟然是中共成员。

【而这,也引出了另一个严峻的问题,为何丈夫周镐多年以来身份未曾被揭晓?这其中又有着哪些缘由?】

周镐出生在湖北罗田县三里桥乡的一个普通农家。年轻时,他考进了黄埔军校武汉分校,从此开始了他的军人生涯。

黄埔军校在当时已经逐渐转变为蒋介石培植私人势力的场所。无论是教员还是学生,校园内普遍存在迎合蒋介石的现象,并将这种行为视为思想进步的标志。

周镐对校园里的这种习气极为不满。黄埔军校毕业后,他的大多数同窗都投奔了蒋介石的嫡系部队,为蒋效力。然而,周镐却毅然选择加入蔡廷锴的第十九路军,一心一意守护国家。

在淞沪战役中,周镐凭借出色的战斗表现,迅速赢得了上级的认可,并晋升为连长,跻身中层指挥行列。

蔡廷锴率领十九路军公开对抗蒋介石,要求他投身抗日,周镐也毫不犹豫地加入这一行动。然而,福建事变未能成功,十九路军被迫解散,周镐也被蒋介石的特务机构逮捕。

幸运的是,审讯周镐的特务队长和他有着深厚的交情,他们不仅是老乡,还在军校时是同窗。

周镐凭借在黄埔军校的出色表现,得到了军统高层周伟龙的青睐。在周伟龙的提携下,他的仕途一路高升,短短几年内就跳级晋升为军统局重庆督查室第一科科长,并获授少将军衔,迅速成为军统系统内备受瞩目的核心人物。

周伟龙并未察觉,周镐早已暗中与地下党员徐楚光搭上了线。这次接触,为周镐后来的转变埋下了伏笔。

在抗日战争期间,周镐接受军统的指派,秘密潜入南京的汪精卫政权,担任间谍角色。

1945年8月,日本宣布投降后,周镐在南京迅速采取行动,将汪伪政府的47名主要汉奸全部抓捕并暂时拘禁。

这本是周镐的职责所在,因为国民党部队离南京较远,稍有疏忽,那些特务就可能溜走。但没想到,周镐的行动惹恼了陈公博。陈公博原本计划亲自抓捕这些叛徒,以便在蒋介石面前邀功,结果却被周镐抢先一步,计划泡汤了。

陈公博向戴笠举报后,戴笠以周镐"好大喜功"为借口将其逮捕并展开调查。调查过程中,发现周镐曾与共产党人有过接触,这一发现让戴笠怀疑周镐是间谍,进而动了杀机。

从实际情况来看,周镐是在解放战争期间才加入共产党的,戴笠当时的指控其实并不准确。然而,军统特务向来不讲道理,经过多次审讯后,周镐的名字最终还是被列入了“待处决”的名单。

1946年3月17日,戴笠在飞往上海的途中遭遇空难身亡。此前,针对周镐的调查并未走正规司法程序,而是由戴笠私下主导。随着戴笠的突然离世,对周镐的审查也随之不了了之,他因此得以逃过一劫。

经历这场生死劫难后,周镐一度陷入深深的绝望。他万万没想到,自己忠心耿耿效力的军统组织,居然会对他下此毒手。

恰在此时,周镐的老相识徐楚光再度登门,向他提出了一个建议:“蒋介石的所作所为违背了历史发展的大趋势,老兄你得赶紧想清楚,别执迷不悟,继续跟着他走下去了。”

徐楚光暗示周镐,希望他能加入共产党。周镐对此提议很感兴趣,因为他年轻时就是个思想开明的人,读过马克思列宁主义的书,对共产主义有着美好的向往。经过深思熟虑,周镐认真地点了点头,接受了徐楚光的建议。

周镐在日记中解释了自己为何选择加入共产党。他提到,自己之所以成为共产党员,主要是因为对蒋军的错误政策感到不满。当时,徐祖芳(也就是徐楚光)写信邀请他见面,这次会面时机恰好,最终促成了他的决定。

周镐在成为共产党员后,直接受华中分局书记邓子恢指挥,继续在国民党政府内部进行秘密工作。

这一时期,周镐的工作分为两个主要部分:首先,他需要持续不断地向组织输送情报。然而,由于他在军统内部已经失去了信任,这项任务的效果并不理想。

在解放战争的最后阶段,周镐展现了他的关键作用。凭借其少将军衔和在国民党内部的广泛人脉,他成功接触并影响了多位国军高级指挥官。这种独特的身份优势为他策反国民党将领创造了有利条件,使其在战争后期发挥了重要作用。周镐的军界背景和人际网络成为他开展工作的有力支撑,为最终的战局转变提供了重要助力。

周镐肩负着一项关键使命,即争取107军指挥官孙良诚的支持,促使其转变立场。

孙良诚向来立场不稳,缺乏坚定的忠诚。起初他投奔冯玉祥麾下,后来在中原大战中转而投靠蒋介石。日寇入侵后,他又迅速依附汪精卫,沦为汉奸。如今解放战争进入尾声,国民党节节败退,策反孙良诚已是势在必行。

1948年,周镐前往苏北与孙良诚会面,经过一番深入交流,成功说服孙良诚改变立场。

孙良诚提出参加起义的条件是必须给他一个高级职务,而且职位不能低于高树勋,这暴露了他个人利益至上的心态。

1945年,高树勋率部投诚。在此之前,他与孙良诚同属军级指挥官,地位相当。归顺后,他因爱国表现突出,被毛泽东誉为将领楷模。

周镐对孙良诚的狂妄行为感到棘手。这个品行低劣的家伙竟然妄图凌驾于高树勋之上,这让周镐陷入了两难境地。作为地下党组织的一员,面对如此重大的决策,他确实没有独自决定的权限。

周镐表面上声称需要向上级请示,实际上他心知肚明谈判条件难以达成一致,于是暗中开始制定备用方案。

经过周密策划,他们于1948年11月13日果断行动,成功控制孙良诚及其指挥机构,兵变得以圆满实施。

周镐的工作成果让上级部门非常满意,给予了高度评价。随后,他被委派了一项新的重要任务——争取第八兵团司令刘汝明的支持。

周镐与刘汝明之间并无深厚交情,然而,孙良诚却与刘汝明关系密切。他们不仅是同乡,还曾在西北军中共事多年,彼此十分熟悉。

基于这一情况,周镐决定让孙良诚去说服刘汝明。

刘汝明这个人,大家都知道他是个有名的“跳槽大王”,换主子跟换衣服似的,完全就是个随风倒的角色。所以周镐觉得,搞定他应该没啥大问题,这差事不会太难办。

周镐向孙良诚透露了自己的计划,期待他能协助自己说服刘汝明,以此立下功劳。然而,孙良诚表面上同意,私下却另有打算。

接着,孙良诚提出了一个建议,先派自己的副手尹燕俊去试试,看看刘汝明的态度如何。

就在副官准备前往刘汝明军营之际,孙良诚特意交代他转达一句话:“我的起义并非出自真心,你要随机应变。”这句看似简单的话,却成为后来周镐遇害的关键因素。

刘汝明接到孙良诚传来的消息后,表面上假装答应参与起义,实际上却设下圈套,要求周镐和孙良诚亲自过来商议。

周镐对具体情况并不清楚,但刘汝明那边一再催促,多次向上级提出尽快行动的要求,并承诺一定能达成目标。

经过周镐的再三坚持,华中行政办事处最终批准了他的计划。考虑到若能成功策反刘汝明部,国民党将损失十万兵力,这将对整体战局产生重大影响。既然周镐对此事充满信心,办事处决定给予他尝试的机会。

12月5日,周镐和孙良诚一同启程了。

几人刚踏入刘汝明的营地,就被迅速缴械,周镐随即被拘捕,押解至南京听候蒋介石处置。

获悉此事后,蒋介石对周镐的所作所为极为震怒,直接下达了“立即执行死刑”的命令。结果在1949年年初,周镐被国民党特务枪杀。

在中华人民共和国成立还不到九个月的时候,周镐烈士不幸在革命即将成功之际牺牲。

在这件事发生前,华野高层已经明确指示周镐等待命令,但他却固执己见,擅自行动。

最终,刘汝明并未被成功策反,反而让孙良诚顺利逃脱。与此同时,周镐的行踪也成了一个谜。

周镐的身份让人难以辨别其真实立场。他早年从事间谍工作,受命打入汪精卫政权内部,扮演多重间谍角色。

这次事件到底是任务出了差错,还是周镐自己跑了?谁也说不上来。

周镐的入党引荐人徐楚光于1948年不幸牺牲,这一变故直接导致周镐的身份问题难以界定。由于缺乏关键人物的证词,无法对其背景进行明确认定,最终只能将其档案密封处理,成为一桩未解之谜。这种情况使得周镐的真实身份和经历始终未能得到公开的认定和澄清。

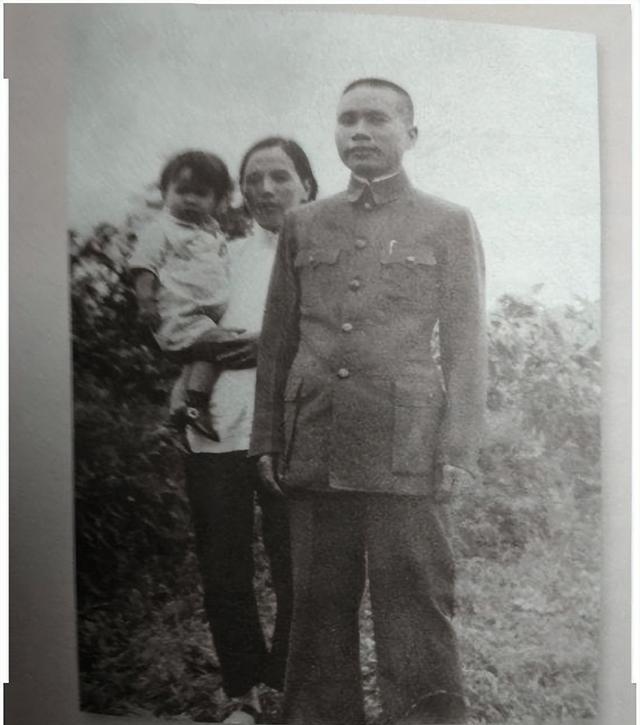

李华初对丈夫周镐的过去了解不多,尽管他们年轻时就已经认识,但周镐一直避免让妻子涉足他的工作领域。

李华起初只听说,周镐临走时提到要去处理一个重要任务,之后便再无音讯。

新中国成立初期,周镐的身份被认定为国民党特工,这一认定给李华初的家庭带来了极大的生活压力。由于这一背景,他们的孩子在学校里也经常遭到同学们的讥讽和排斥,使得整个家庭在社会生活中处于不利的地位。

1965年,她在周镐的日记中偶然发现了一些隐藏的真相,这促使她下定决心要为周镐争取应有的公正。

数月后,从北京传来一份电报,内容提到:"周镐,曾任军统局少将级特务,1946年10月被华中分局任命为特派员,并正式加入组织。1949年1月,他在蒋军保密局行动中遇害。现追认周治平为革命烈士,其家属将获得烈属待遇。"

经过多年默默无闻的奉献,周镐的革命功绩终于得到认可。这位为革命事业隐姓埋名十余年的英雄,最终被追认为烈士,获得了应有的荣誉。