清政府那时候搞了个封闭自守的路子,结果呢,就错失了工业革命这个超棒的发展机会。这样一来,他们就被西方那些强国给远远地落在了后面。

从1840年鸦片战争那会儿起,外国势力就一再通过打仗,硬逼着清朝政府跟他们签下好多不公平的条约。这么一来二去,中国就慢慢变成了那些强国想怎么分就怎么分的蛋糕。

说起那些不平等条约,其实有不少并不是打仗打输了才签的。可能有人会觉得,这样的条约对中国的影响应该不会太大。你想啊,如果不是因为战争,那是不是就意味着咱们没吃亏太多?但其实,这种想法是不对的。这些不是因战争而签订的条约,同样给咱们国家带来了不少麻烦。你得知道,条约就是条约,不管咋签的,它里面的内容可都是对咱们不利的。那些列强们可不会因为你没跟他们打架,就对你手下留情。他们看中的是你的资源、你的市场,想尽办法要从你这里捞好处。

然而,实际情况却完全相反。第一次鸦片战争结束后,美国和中国之间签订了一个叫《望厦条约》的东西,它虽然不是用来结束战争的协议,但美国人却凭借着这份文件,在中国捞到了好多特别的好处。结果,这个条约让中国一步步陷入了非常困难的境地。

【一、鸦片战争前的中美关系】

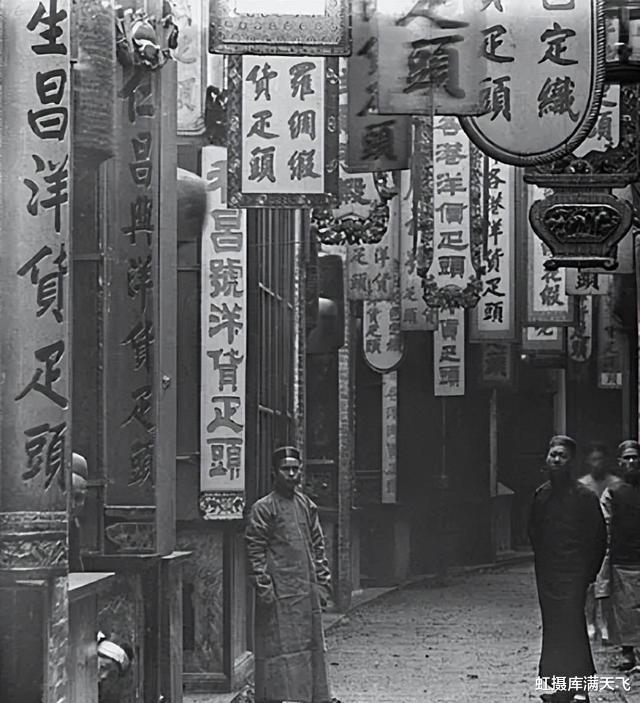

在林则徐到虎门去销毁鸦片之前啊,咱们中国广东那一带,鸦片买卖可真是泛滥成灾。那些西方的商人,有广州一些当官的给他们撑腰,就偷偷摸摸地给中国运来了大堆大堆的鸦片。

这不仅让大量白银不断流失到国外,还使得咱们中国的老百姓和军中的士兵身体状况大不如前,这让众多有识之士心里头感到特别难过和着急。

1839年那会儿,林则徐在广州这些地方搞起了轰轰烈烈的禁烟大行动。这次行动啊,对那些往中国大量卖鸦片的英国商人打击特别大,尤其是那些卖得最多的,更是首当其冲。

他们实在没办法,只好把自家的货物都搬到美国人的船上,找美国商人帮忙卖出去。

林则徐很快就瞅出了这个问题,他马上下令加大对美国货船的检查力度,这样一来,英国人就没法再继续偷偷卖鸦片了。

英国的那些商家因为吃了亏,最后干脆拉上了英国政府,一起发动了第一次鸦片战争。这一战,就成了中国接下来一百年受欺负的开始。

鸦片战争爆发后,这事儿很快就在美国传开了,大家伙儿都纷纷议论起来。

大多数美国人心里头都觉得,这场仗啊,错主要还是在英国人那边。他们不该把鸦片往清朝大量地卖,毕竟鸦片怎么管,那是中国自家的事儿。英国人也不该因为这个,就直接动手挑起战争,这太说不过去了。

但是呢,那时候在中国经商的美国朋友们可不这么想。他们认为,鸦片战争之所以爆发,是因为清政府在外贸政策上不太愿意跟着国际的步伐走,这样一来,商人们在中国做起生意来就显得束手束脚,没法自由自在地交易。

英国人嘛,其实就是想在买卖里找个“差不多公平”的位置,这事儿搁哪个国家都能理解。他们并不是要占多大便宜,就是希望别吃亏太多,能在交易里头有个对等的话语权。这种心情,说实话,挺正常的,毕竟谁也不想在合作中被人家牵着鼻子走。所以说,英国人追求的这个“相对平等”,其实就是想有个公平的竞争环境,大家伙儿都能按规矩来,谁也不欺负谁。这样的想法,哪个国家不会有呢?都是希望自己的利益能得到保障嘛。

那些留在中国的美国商人,瞧着英国人在军队的撑腰下,不光又能够做生意了,而且还捞到了好多额外的好处。

于是,那些心里痒痒的美国商人,就琢磨着让美国政府也出手,派一支船队到中国去,好让他们能捞到更多好处,比如说搞鸦片贩卖这类特权。

话说回来,因为当时美国大多数人都不赞同英国发动的鸦片战争,所以尽管他们派了海军准将劳伦斯·加尼,带着东印度舰队来到了中国,可这位将领却并没帮着美国商人说话。

加尼发话了,他说美国舰队不会罩着那些在中国海上搞鸦片走私的船只。清政府要是想抓那些涉案的美国佬,美国军方也不会插手管这事儿。

加尼一表态,英国商人们很快就嗤之以鼻,嘲笑了起来。

大伙都觉得,美国舰队这次跑到中国来,简直就是莫名其妙。他们既没帮上美国商人的忙,也没让清政府感到害怕,看起来就像是白跑了一趟,啥也没捞着。说实话,大家伙儿都瞅着呢,想着他们怎么着也得干点啥吧,要么保保美国商人的利益,要么给清政府来个武力震慑,显示显示肌肉啥的。结果呢,啥也没干,就像是来中国游了个泳,然后就拍拍屁股走人了。所以啊,大伙儿都觉得这次美国舰队的中国行,简直就是一场空欢喜,啥实质性的成果也没取得。

可话说回来,加尼的这番操作,真的让清政府对美国有了挺好的感觉,就像是两个人之间建立了友谊的小船。这样一来,后来要签的那个《望厦条约》,就变得顺畅多了,可以说,加尼这事儿为条约的签订铺平了道路。

【二、美国人的试探】

就在加尼到中国访问那会儿,已经在广州待了快十年的传教士巴驾,整理了一份超级详细的资料,然后亲手交给了美国的国务卿丹尼尔·韦伯斯特。

根据这份资料,巴驾凭着他对清政府情况的了解,认为清朝在鸦片战争中肯定会吃亏,这样一来,英国人就会在中国捞到不少好处,这对美国在远东地区的拓展可就很不妙了。他仔细分析了局势,觉得清朝在这场战争中难以抵挡英国的攻势。一旦清朝战败,英国人肯定会趁机在中国获取各种特权,比如贸易优惠、领土扩张之类的。这样一来,他们在远东地区的势力就会大增。而美国呢,本来也想在远东地区分一杯羹的。但现在看来,如果清朝真的败了,那英国人在中国的影响力就会超过美国,这对美国来说可不是个好消息。毕竟,谁都想在远东地区占据更多的优势和资源嘛。所以,巴驾觉得,这场鸦片战争的结果对美国来说,真的是至关重要。如果清朝能够顶住英国的攻势,那美国还有机会在远东地区与英国抗衡。但如果清朝真的败了,那美国就得重新考虑自己在远东地区的战略了。

所以,他心里盼着美国政府能派个人来,在中英之间当个和事佬。这样一来,不光能让中美两国的关系更上一层楼,还能避免英国人占太多便宜。

可是,美国总统泰勒心里盘算着,那时候的美国,军事实力还比不上英国,要想在中国长长久久地保住自己的利益,那是办不到的。

另外,说到英国人,他们在巨大的好处面前,可能根本不会给我们这个情面,想要他们出来调停,那简直是难上加难。所以,对于巴驾的那个提议,干脆就直接回绝了。

巴驾提供的那些信息,让美国的朋友们对中国这个巨大的市场有了更深的认识。从那以后,美国的政治和商业圈子里的不少人,都开始时刻着中国政治局势的动向。

鸦片战争打完,《南京条约》也签好了之后,美国人看着英国人在中国捞到的好处,心里那叫一个眼红。他们瞅着英国因为这场战争,在中国得到了不少特权,心里头那个痒痒啊,简直是无法言喻。美国人觉得,自己也不能落后,也得想办法在中国分一杯羹。所以说,鸦片战争一结束,美国人就开始琢磨怎么也能在中国享受到跟英国人一样的待遇。他们心里那个盘算,可劲的想着办法,就想着怎么也能在中国捞点好处。

说起以前加尼来中国访问那会儿,他和清朝政府聊过关于享受特别贸易优惠的事儿。

那时候,清政府既没有点头答应,也没有明确反对,这样的态度就让美国人心里琢磨开了,觉得或许可以通过商量商量,争取到一些特别的待遇,成为特权国家。

为了让双方的谈判能够顺畅展开,美国那边花了很长时间给要来中国的代表团做足了功课,让他们深入了解一下中国的实际情况和历史背景。他们还特别交代,跟中国官员打交道时,一定要有礼貌,尊重对方。

得说清楚,美国和英国真的不一样。美国对鸦片贸易那是恨得咬牙切齿,绝对容忍不了。而且,他们也不会对中国动武,发起侵略。

1843年春天,5月份的时候,美国那边派了个叫顾盛的家伙,当了个专门去中国的使者,他的任务就是跟咱们中国商量、签订一些协议。

但那时候,管着和外国打交道事务的钦差大臣耆英,已经回到了两江总督的位子上。再加上道光帝在不久前刚开放了五个口岸进行贸易,心里头就不太乐意再跟西方人签什么新协议了。

后来,道光皇上发话了,他告诉广东那边的地方官,说啥也得把顾盛他们给拦下来,别让他们跑到京城来见自己。还跟他们说,顾盛他们就跟英国人一样,可以在那五个开放的港口做买卖。

顾盛他们原本为了跟清政府打交道,做了好多准备工作,可没想到清政府的反应让他们这些准备都白费了。没办法,他们只能先在澳门待着,盼着清政府能改变主意。这一等,可就把顾盛他们给等急了。他们原本的计划全被打乱了,现在只能干巴巴地等着,看清政府啥时候能松口。说实话,他们也没想到清政府的态度会这么坚决,让他们这些精心准备都派不上用场。不过,就算再急也没用,他们还是得在澳门耐心等待。毕竟,跟清政府打交道这事儿,急不得,得慢慢来。他们也只能希望,清政府能早点看到他们的诚意,转变一下态度,好让他们能继续推进接下来的事情。

到了1844年二月底那会儿,顾盛他们实在是等得不耐烦了。他们指挥着保护使团的美国军舰,跑到黄埔那些地方,开炮展示武力,还大放厥词说要一路往北,直接打到天津去。

那时候,道光皇帝刚被鸦片战争吓得不轻,就像是只被箭吓到的鸟儿,心里头对跟西方国家再动手是又怕又躲。他打那以后,就再也不想跟那些西方国家起冲突了。

他急忙把耆英召回广州,去和顾盛商量事情,同时叮嘱各地的海军,绝对不能得罪美国人。

【三、《望厦条约》的签订与影响】

耆英到了广东后,立马就跟顾盛他们一伙人在望厦这些地方开始商量起事情来。

耆英这个人啊,他在清政府里头主要负责外交这块儿。他办事儿有个特点,那就是喜欢避让,不愿意跟那些西方的大国硬碰硬。每次遇到对外的事情,他做的决定都是想着怎么躲着点儿,别跟人家起冲突。

所以,顾盛他们没怎么费劲说服,清政府就同意了那个包含三十四条条款的《望厦条约》,并且这个条约很快就签字生效了。他们双方很顺利地就达成了共识,条约内容详尽,一共有三十四条,涵盖了多个方面。清政府也没多说什么,就直接同意了。接着,就是正式签署条约的步骤,一切都很顺畅,没过多久,这个《望厦条约》就开始生效了。

这个协议啊,虽然是在两边都心平气和的情况下聊出来的,但美国人心里头有数,他们之前已经瞧见过清政府在英国人面前那窝囊样。所以,他们这回开的条件,那叫一个苛刻,比当年《南京条约》还要狠上几分。

说起来,要是美国人在清朝犯了事儿,那他们得由美国法律来审判,咱们中国政府是没法插手的,判罚的事儿咱管不了。还有啊,要是美国人和别的国家的洋人起了冲突,咱们中国的官员也是不能过问的。这样一来,清政府就没法管那些洋人捣乱了。

再来说说,美国在《望厦条约》里头,加进去了一条关于关税的规定。就是说,咱们中国政府要是想动关税,那必须得先问问美国人,他们点头了才行。

说起来,在那个《南京条约》里头,英国人其实并没明确说他们能掌控关税。

所以说,《望厦条约》一签,咱们国家的关税自己说了不算这事儿,就算是板上钉钉了。这成了咱们关税自主权彻底没了的一个重要标志。

另外,美国人还希望中国,除了已经开放的五个港口之外,能把剩下的海港都对美国军舰敞开大门,好让他们的军舰能进去临时停靠,补充给养。

这个条约一签,清政府就管不了自己的海域了,清朝的水上军队也变得没啥用了。

说白了,美国人在那个《望厦条约》里头,搞了个“好处大家分”的规定,还有个能改条约的“变动条款”。这两个规矩一用上,清政府可就惨了,直接被拖进了个大麻烦里头,再也出不来了。

美国人心里琢磨着,想要跟英国人平起平坐,分一杯羹,说白了,就是想争取到跟英国人差不多的权益。

清政府的一退再退,让其他那些强大的外国国家瞅准了“好机会”。从那以后,这些国家只要跟清政府谈条件、签不公平的条约,就都会拿出利益大家一起分的那一套来说事。

后来,清政府就把别的国家的那些特殊权利都往自己身上揽,结果导致他们签的条约越来越长,给出去的权利也越来越多。这样一来,原本属于其他国家的种种特权,就像流水一样,一股脑儿地流到了清政府这边。而这些特权一多,清政府要签的条约自然就越来越复杂,越来越长了。同时,他们也不得不把越来越多的权力给出去,真是让人看了都替他们着急。

修约这事儿,说白了就是给各国一个重新商量条约的机会。过了段时间后,大家可以在条约里添上别国新捞到的好处。

这事儿导致清政府在接下来的几十年里,权力一点点被剥夺,最后变成了西方列强手中的提线木偶,国内国外乱成一团,让这个曾经的大帝国迅速走向了崩溃的边缘。

《望厦条约》这事儿,在咱们国家近现代的历史上,可能因为它不是通过战争签订的,所以名气没那么大。说起来,在很多人的印象里,历史上的重要条约往往都和战争紧密相连,但《望厦条约》却有点特别。它发生在咱们国家比较动荡的一个时期,虽然没有直接战争的硝烟作为背景,但它的影响和意义却一点也不小。在那个年代,国际形势复杂多变,各种势力交织在一起。《望厦条约》的签订,可以说是当时国际环境的一个缩影,反映了我们国家在那个特定时期所面临的种种挑战和压力。虽然它不像其他一些条约那样,因为伴随着战争的残酷而广为人知,但它在历史上的地位和作用,却是我们不能忽视的。所以,提到《望厦条约》,咱们得知道,这可不是一个默默无闻的小角色,它在咱们国家的历史长河中,有着属于自己的独特位置和重要意义。

其实啊,要是跟《南京条约》比起来,《望厦条约》那可是给受益国列出了更清楚、更直接的特权。而且,它还像开了个后门一样,让其他国家也能来分一杯羹,就是所谓的“权力均沾”。这样一来,清政府的主权就被一点点蚕食掉了,最后落得个无法挽回的地步,真的是越走越糟糕了。

晚清那会儿,美国对中国的直接武装攻打其实不算多,但这可不意味着他们对咱们中国没干啥坏事。

美国人玩起外交手腕来那叫一个溜,把清政府忽悠得一愣一愣的,掉进了好多陷阱里。这种做法带来的伤害,说不定比那些厉害的军舰大炮还要狠呢。

#百家说史品书季#