前言

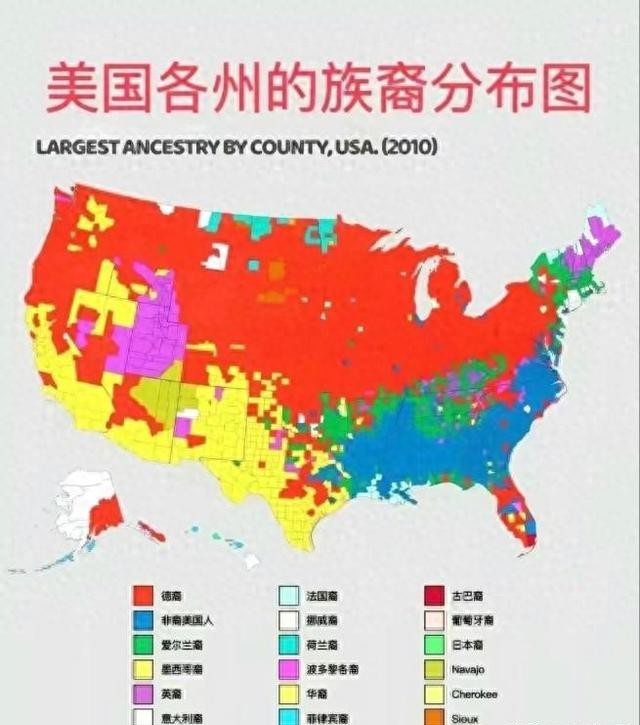

德裔美国人是美国国内人数最多的移民群体,其总人数已经达到了近6000万人的规模,其多年来一直是美国社会内部的“中坚力量”。

今年重返白宫的美国总统特朗普,他的祖籍就位于德国巴伐利亚自由州。

然而,纵使美国德裔人口众多,也确实在美国掌握着很多社会资源,可今天的美国内部,却很少能够看到一个说德语的美国人,这又是什么原因呢?

美洲移民

美国是一个移民国家,其最早脱胎于英国在北美建立的一系列殖民地,因而在德裔移民大规模来到美国之前,英语早已牢牢占据了这片土地的每个角落?。

早期英国殖民者不仅带来了语言,更通过法律、教育和行政体系将英语固化成了社会运转的基础设施,比如法庭审判必须用英语、学校教材全是英文、连街头招牌都默认英语书写?。

这种情况下,德裔移民虽然人数众多,却很难改变原有的语言格局,只能被动适应既有的英语规则?。

此外,由于德国统一的时间较晚,所以德国移民往往以分散的小群体形式迁入美国,有的为了躲避三十年战争的屠杀,有的因宗教迫害逃亡,还有的单纯想摆脱农奴制寻找新生活?。

这些早期移民既没有形成统一的文化凝聚力,也缺乏足够力量建立独立的语言社区。

等到19世纪中后期德国移民高峰来临时,美国西部大开发虽然需要劳动力,但此时英语早已随着铁路、电报和联邦政府的扩张渗透到社会每个角落。

尽管 这些德裔移民在来到美国之后,凭借其庞大的数量,也确实在美国国内建设了很多德语社区。

然而,随着时间的不断推移,这些德语社区却面临着被同化的命运……

社会同化

社会同化压力对德裔移民的影响,就像一条隐形的流水线,把不同文化背景的人一步步打磨成“标准美国人”。

当时美国中西部有些德裔聚居区,原本还能维持德语小学和社区活动,但政府很快出台规定:所有公立学校必须用英语教学,德语只能作为“外语”每周教一两小时。

更绝的是,很多地方把“是否说英语”和公民权利挂钩——不会英语的人不能申请某些工作,甚至参加选举投票都可能被刁难,这就让很多德裔移民选择使用英语。

同时,在德裔移民大量进入美国的同时,其他移民也在大量涌入,这其中就包括了使用英语的爱尔兰移民。

当时由于爱尔兰饥荒的缘故,很多爱尔兰人为了能够生存下去,不得不选择漂洋过海来到美国生活。

尽管这些爱尔兰移民在来到美国后,一开始基本都处于社会底层,遭受到了不少打压。

但他们的到来,却使得美国国内使用英文的大量增加,从而在某种程度上“稀释”了原本的德语人群。

两次大战的影响

而在德语文化不断在美国遭受打击的同时,两次世界大战的爆发对德裔移民的文化传承产生了近乎毁灭性的冲击。

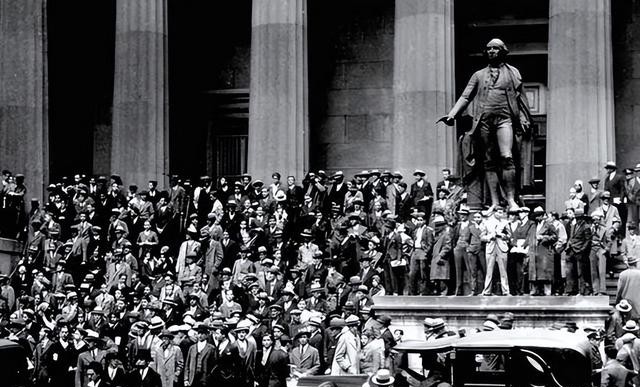

第一次世界大战爆发前,德裔社区还能维持相对独立的文化生态——全美有超过500所德语学校,德文报纸年发行量高达150万份,连公立学校都允许用德语授课。

但战争一打响,美国社会对“德国元素”的敌意瞬间爆发。1917年美国参战后,俄亥俄州直接立法禁止在公共场所使用德语,连打电话说句德语都可能被邻居举报为“间谍活动”。

德裔经营的啤酒厂被迫改名,原本畅销的“德国风味香肠”在货架上被砸烂,连交响乐团都不敢再演奏贝多芬的曲子。

不仅如此,联邦政府通过《煽动叛乱法》,把德语媒体定性为“敌方宣传工具”,两年内关停了九成德文报刊。

原本用德语做礼拜的路德宗教会,被迫改用英语诵读圣经,连墓碑上刻德文都可能被爱国团体泼油漆。

在这种社会背景下,德语以及德语文化自然就在美国国内遭到了极为严重的打压,并产生了深远影响,即使一战结束,也没能改变这一情况。

而在后来的第二次世界大战期间,虽然没再出现大规模反德浪潮,但已经断裂的文化纽带再也接不回去了。

战后美国社会推崇“百分百美国人”认同,德裔老兵更愿意强调自己在诺曼底登陆的战功,而不是祖辈来自巴伐利亚的往事。

到20世纪60年代,除了少数坚持传统的老一辈,大多数德裔家庭的文化记忆只剩下圣诞树和啤酒节这些被商业化稀释的符号,真正的语言传承早已消逝在战争掀起的时代尘埃里。

结语

尽管德裔移民作为美国最大的移民族群之一,并且其早期移民也曾建立繁荣的德语社区,但英语在政治、教育和社会体系中的结构性优势,使德语始终难以突破既有的语言格局。

而两次世界大战的爆发,更是以“爱国”之名将德语文化推向边缘,加速了其衰落。

参考资料

百度百科:《德裔美国人》

观察者网:《特朗普:我父亲出生在德国,美媒:不,你父亲出生在纽约!》2019年4月3日

伍斌:《并非易同化的德裔移民:论美国德裔移民的同化(1865-1914)》,《史学集刊》2017年第2期