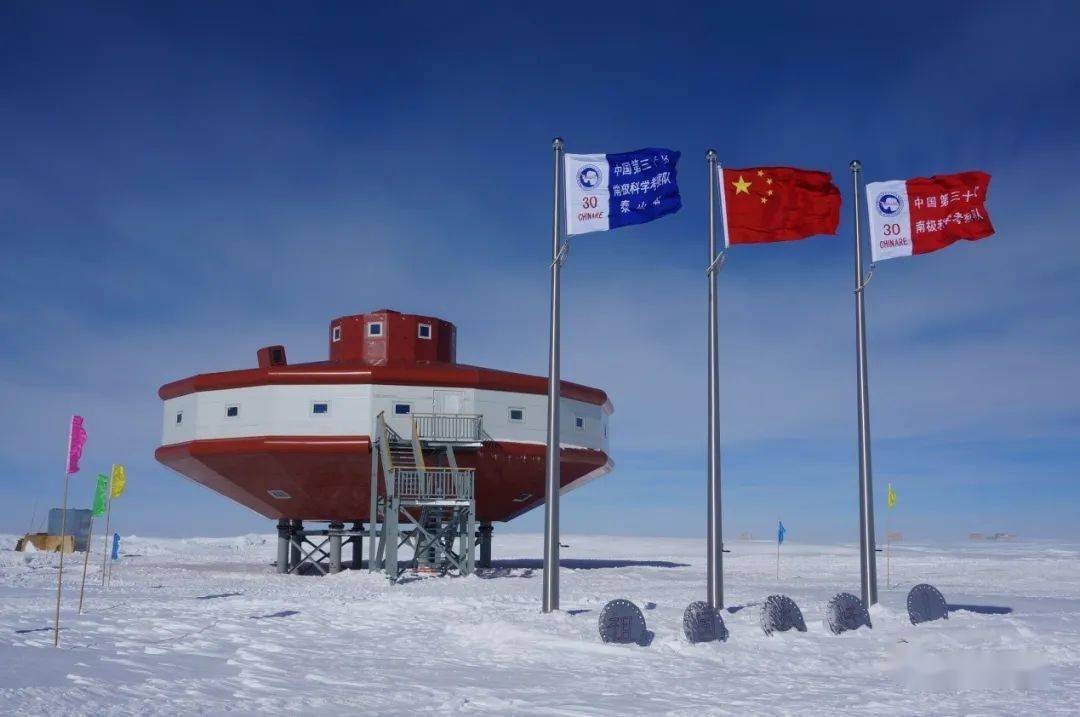

当中国科考船破开南极冰层时,西方政客的质疑声浪却比南极风暴更刺骨。最新披露的第六座中国南极科考站建设方案,意外成为国际舆论的角力场——这座规划面积仅1400平方米的科研设施,正被某些势力渲染成"威胁南极和平的军事前哨"。

这座代号"罗斯海"的新科考站,承载着破解极地生态密码的重要使命。主体建筑包含900平方米的生活区和500平方米的实验中心,25人规模的科考团队将在此开展冰川动力学、海洋生物多样性等前沿研究。项目方严格遵循《南极条约》框架,提前向59个缔约国提交了长达300页的环境评估报告,透明程度远超多数国家在建站程序。

然而新西兰《先驱报》突然抛出的"军事化"指控,让科学议题蒙上地缘政治阴影。该报援引五角大楼未公开的内部备忘录,妄称中国科考站可能部署卫星监测设备,其高频极光观测数据"既能服务航天研究,也可用于弹道导弹轨迹修正"。这种缺乏实证的臆测,与三年前澳大利亚智库炒作中国北斗卫星"南极军事应用"的套路如出一辙。

历史数据揭示着指控者的双标面孔:美国在南极运行的6个科考站中,麦克默多站常驻人员逾千,拥有洲际机场和核电站级能源系统;澳大利亚凯西站配备的海事监控雷达,探测范围覆盖印度洋大片海域。当中国遵循条约新建第6个站点时,某些国家似乎选择性遗忘了自己庞大的南极存在——俄罗斯运营8个站点,阿根廷更设有7处基地。

冰冻大陆的科研竞赛从来不只是科学问题。南极条约体系冻结各国领土主张已逾六十年,但主权暗流从未停息。英美澳新四国建立的"南极安全网络",近年以"科研合作"名义加强军事存在;智利在南极半岛的机场扩建计划,被曝包含北约标准的跑道规格。相形之下,中国所有科考站均设立在《南极条约》规定的"非主权区域",且主动邀请多国学者参与冰川钻探项目。

面对无端猜忌,中国科考团队选择用数据回应质疑。中山站建立的极隙区空间环境监测网,已向全球15个科研机构共享电离层数据;昆仑站钻取的千米冰芯,为重建地球十万年气候演变提供关键样本。即将启用的罗斯海站,其设计的海洋生态实验室将填补南大洋碳循环研究的空白——这些实实在在的科研贡献,与某些国家在南极部署P-8A反潜机的举动形成鲜明对比。

南极事务观察家指出,某些势力对中国科考规模的焦虑,本质是对极地治理格局变迁的不适。当中国破冰船"雪龙2号"成功开辟北极新航道,当"南极天文光学望远镜阵"开始绘制银河系三维图谱,传统极地强国的话语权正遭遇技术挑战。挪威极地研究所所长坦言:"南极科研已进入大数据时代,封闭和猜忌只会阻碍人类认知边界拓展。"

在这场跨越冰原的舆论交锋中,中国科考队继续着钻机下的无声辩白——罗斯海站施工现场,多国联合科考队的旗帜在寒风中猎猎作响。或许正如第43次南极科考队领队所言:"南极的冰雪会记住每个人的足迹,科学终将证明谁在守护这片净土。"当某些政客忙于编织"军事威胁"的幻象时,中国科研人员正用冻僵的双手,为全人类敲开极地奥秘的冰封之门。