2023年3月29日深夜,三名年轻女性在赶考途中遭遇车祸身亡,她们驾驶的小米汽车瞬间成为舆论焦点。

这场悲剧不仅给遇难者家庭带来了巨大的伤痛,也让小米汽车陷入了前所未有的信任危机。

在此之前,小米在新能源汽车市场可谓春风得意,其产品Su7的热销、雷军的个人影响力以及资本市场的青睐,都让小米汽车一路高歌猛进。

这场事故却如同一记重锤,敲响了警钟。

这起事故引发了诸多疑问,其中最核心的便是事故与智能驾驶技术的关联。

小米在公告中强调事故发生在人为接管之后,试图撇清与智能驾驶的关系。

公告中披露的数据却引发了更多质疑。

例如,从系统预警到碰撞发生仅有短短2秒的反应时间,这是否留给驾驶员足够的操控空间?

小米宣传的NOA功能为何没有发挥作用?

这些疑问都需要小米给出更清晰的解答。

另一个关键问题是事故发生后车辆的状态。

据报道,救援人员需要破窗才能救出车内人员,这引发了人们对车门电动锁状态的疑问。

此外,车辆碰撞后电池起火的原因也需要进一步调查。

这些都关乎车辆的安全性能,是公众关注的焦点。

小米既然能够获取车辆行驶数据,就应该更全面地回应这些核心关切,而不是避重就轻。

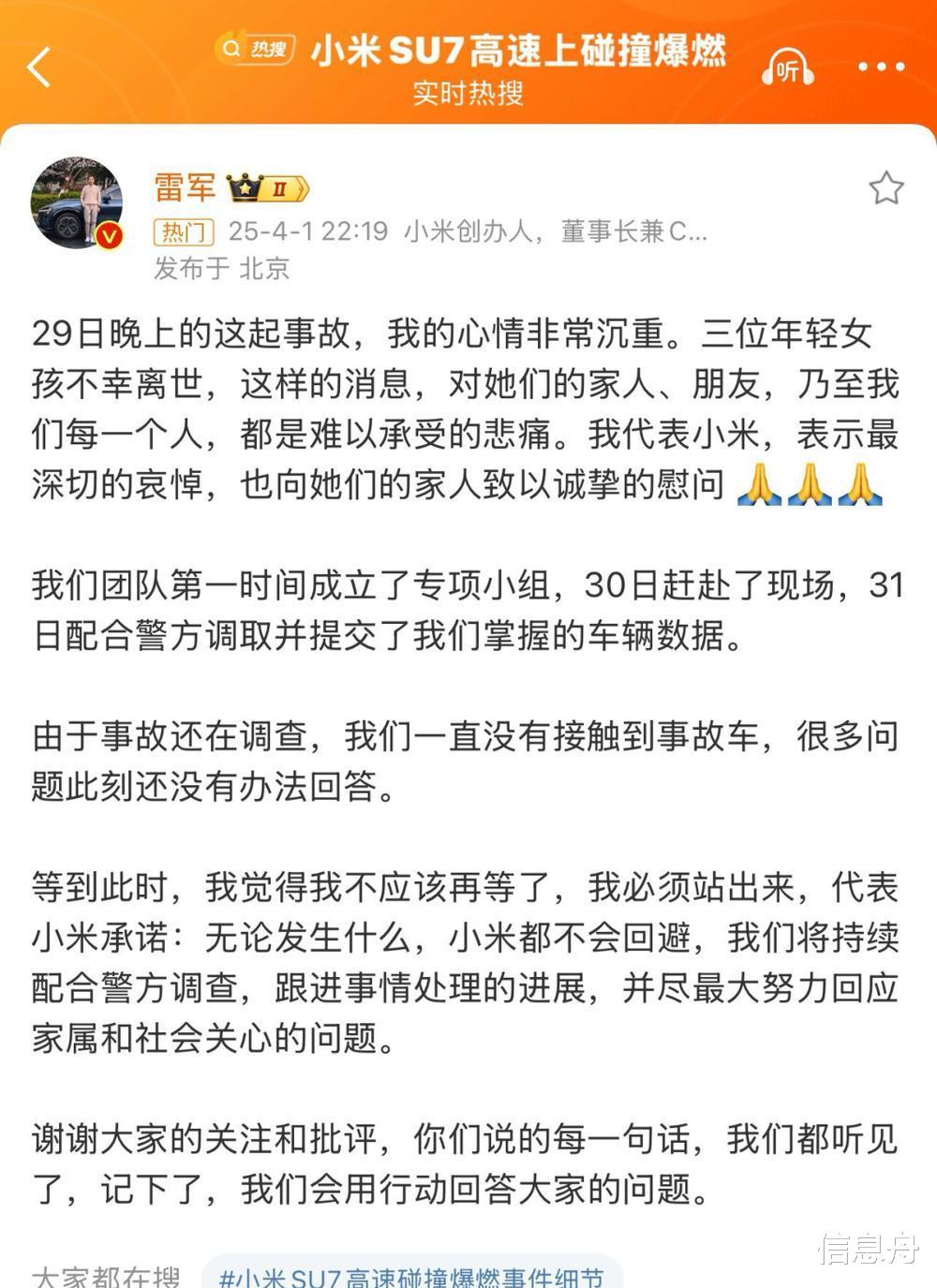

小米在事故发生后的公关举措也备受争议。

一方面,小米表达了对遇难者的哀悼,并表示会积极配合调查。

另一方面,小米在信息披露方面却有所保留,例如选择性地公布数据,试图引导舆论方向。

这种做法不仅未能平息公众的质疑,反而加剧了人们的不满。

此外,小米SU7 Ultra高性能车型的营销策略也受到了质疑。

小米将高性能作为卖点,却未能充分考虑驾驶员的能力与车辆性能的匹配问题。

高性能模式解锁门槛过低,导致一些驾驶经验不足的用户在日常道路上进行危险驾驶,增加了事故发生的风险。

在事故发生后,小米的回应以及舆论的讨论,都将焦点集中在驾驶员的操作、车辆的安全性能以及信息公开的透明度上。

我们是否应该更深层次地思考高性能汽车的监管问题?

目前,我国对高性能汽车的监管存在盲区,例如缺乏针对高性能车辆驾驶员的特殊培训和驾照要求。

相比之下,一些国家已经出台了相关政策,例如欧盟对驾驶300马力以上车型的驾驶员有额外的培训要求,新加坡则对500马力以上车型提高保费。

这些政策的出台,都是为了更好地保障道路安全。

小米汽车事故暴露出的问题不仅仅是小米一家企业的问题,它也反映了整个行业在高性能汽车监管方面存在的不足。

随着新能源汽车技术的不断发展,车辆性能不断提升,相应的监管政策也需要及时跟进。

我们不能等到悲剧发生之后才亡羊补牢,而应该未雨绸缪,防患于未然。

这场事故也引发了我们对信息公开的思考。

在事故发生后,企业应该如何公开信息?

如何平衡企业自身的利益与公众的知情权?

如何避免选择性披露信息误导公众?

这些都是值得探讨的问题。

从产品市场到舆论场,再到资本市场,小米汽车经历了从巅峰到低谷的巨大转变。

这场事故不仅给小米带来了巨大的挑战,也给整个行业敲响了警钟。

未来,小米汽车该如何重塑公众信任?

如何改进产品和服务?

如何承担起应有的社会责任?

高性能汽车的监管又该如何完善?

这些问题都需要我们认真思考,并积极寻求解决方案。

您认为呢?