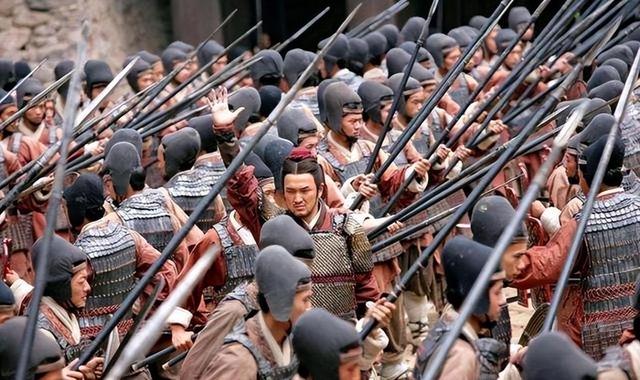

战争,在古代是再平常不过的事。当千军万马开赴战场,除了携带武器装备,还有一个不得不面对的难题:如何解决年轻士兵们的生理需求?春秋时期,越王勾践在被吴国囚禁期间,深切体会到妻子陪伴的重要性。重返越国后,他创造性地提出了"营妓制度"——在军营中安置寡妇,既解决了士兵们的生理需求,又为这些无依无靠的女性提供了生存之所。这一制度随即被各国效仿,在中国历史上延续了近两千年之久,直到明朝开国皇帝朱元璋才予以废除。这看似解决军营管理难题的举措,却也成为了压在古代女性身上的一座沉重大山。

风云变幻春秋乱世为背景春秋时期的中原大地,就像一锅煮沸的开水。诸侯各国之间的战争连绵不断,每个君主都在琢磨着如何让自己的国家变得更加强大。

这片土地上星罗棋布着上百个大大小小的国家。为了争夺土地、人口和资源,各国之间的摩擦和战争此起彼伏。

在这个弱肉强食的年代,越国和吴国的关系尤其微妙。两国相邻而居,却势同水火,不是你死就是我活。

公元前494年,越王勾践在会稽之战中遭遇重创。这场战役不仅让越国元气大伤,还让勾践不得不接受了吴王夫差的羞辱性条件。

勾践被迫前往吴国做人质,在吴王夫差的宫廷中过着屈辱的生活。他不得不承担各种低贱的工作,甚至要亲自为夫差尝食、试毒。

在这段黑暗的岁月里,勾践的妻子雅鱼始终不离不弃。她不仅跟随丈夫一同前往吴国,还在勾践最困难的时候给予他支持和慰藉。

随着时间推移,勾践表现出的谦卑和忍耐打动了吴王夫差。三年后,夫差终于同意让勾践返回越国。

回到越国后,勾践展开了大刀阔斧的改革。他深知要报仇雪耻,必须先让越国变得强大。

为了打造一支精锐之师,勾践做了许多尝试。他引进先进的冶炼技术,打造精良的武器装备,同时也注重改善军队的后勤保障。

在军队管理方面,勾践发现一个棘手的问题:士兵们长期在外征战,生理需求得不到满足,这严重影响着军心士气。

这个问题看似私密,却关系到整个军队的战斗力。如何在保证军队战斗力的同时,又能妥善解决这个敏感问题,成为摆在勾践面前的一道难题。

回想起在吴国为质时妻子的陪伴和安慰,勾践开始思考如何将这种经验运用到军队管理中。这段亲身经历,为他后来创立营妓制度埋下了伏笔。

勾践营妓巧解军心之困古代行军打仗,讲究的就是以逸待劳。一支军队要想常胜,除了武器装备精良,后勤保障更是重中之重。

军营里的将士们大多血气方刚,每天训练、巡逻已经消耗大量体力。他们远离家乡,背负着沉重的盔甲,长期的奔波让身心倍感疲惫。

勾践观察到这种情况,着手解决这个棘手的问题。他在国内开始召集寡妇,将她们安置在军营中特定的区域。

这些被选中的寡妇年龄适中,大多是因战争失去丈夫的女子。她们进入军营后,主要负责两项任务:抚慰将士们的身心,同时料理军营内务。

在军营里,这些女子的工作并不轻松。她们要负责烧火做饭、洗衣缝补等日常事务,还要随时准备接待返营的将士。

勾践的这个决定带来了意想不到的效果。士兵们不必再为生理需求而烦恼,训练和作战的积极性明显提高。

军营的秩序也变得井然有条。有了这些女子操持内务,将士们能够专心练武,不必再为琐事分心。

这个制度对那些失去丈夫的寡妇来说,也算是一条生路。在古代社会,寡妇的生活异常艰难,她们在军营中至少能获得基本的生活保障。

不过,这些营妓的生活并不像表面看起来那么轻松。她们必须时刻待命,即便是深夜也要准备好接待归营的将士。

军营里的规矩很严,她们的行动自由受到诸多限制。即便是想出营采买日用品,也需要经过层层审批。

这项制度实施后,越国军队的战斗力显著提升。将士们不仅训练更加卖力,作战时也更加英勇。

军营的管理也变得更加规范。这些女子不仅承担了照顾将士的责任,还成为了维系军营秩序的重要力量。

很快,这个消息传到了其他诸侯国。他们派人暗中打探,发现越国军营的这种管理方式确实独具匠心。

勾践的这项制度逐渐在春秋各国之间流传开来。许多国家开始效仿,在自己的军营中也设立类似的制度。

这种制度的建立,确实在一定程度上解决了军营的管理问题。但从另一个角度来看,它也反映出了古代社会对女性的不平等对待。

对于那个时代的女性来说,能否掌控自己的命运往往不是她们能够决定的。即便是在军营中获得了一席之地,她们的地位依然低下。

汉武扩制迫害女性见惨时光流转,到了汉朝时期,营妓制度迎来了重大变革。汉武帝刘彻继位后,大举扩张领土,军队规模空前庞大。

这位雄才大略的皇帝面临着一个棘手的问题:如何在扩大军队规模的同时,维持营妓制度的运转。于是他对这项制度进行了全面的改革。

在汉武帝的统治下,营妓的来源不再局限于寡妇。战俘中的女子、罪臣的家眷都被纳入这个制度的范围内。

这种变化最显著的体现就是"卒妻制"的出现。当朝廷大臣犯下重罪,他们家中的女眷就会被强行送入军营。

这些新增的营妓,大多出身良家,有的甚至年纪尚小。她们突然被投入陌生的军营环境,遭受的打击可想而知。

在军营中,这些女子的地位比春秋时期更加低下。她们不仅要承担日常服务工作,还要忍受来自四面八方的歧视。

有些刚烈的女子无法接受这种命运,选择了结束自己的生命。而那些活下来的人,也要面对随时可能被抛弃的命运。

一旦生病或者年老,这些女子就会被视作累赘。她们的下场往往是被赶出军营,流落街头。

汉武帝的这项改革,从表面上看解决了军队扩张带来的问题。但实际上,这种做法加剧了对女性的压迫。

那些被迫进入军营的良家女子,不仅失去了自由,连基本的人格尊严也被剥夺。她们的命运完全操控在他人手中。

随着时间推移,这种制度的弊端日益显现。百姓们对这种残酷的做法表示不满,但在强权之下,他们的声音显得那么微弱。

朝廷中也有一些官员看不下去,他们上书议论这项制度的弊端。但在军事需求的压力下,这些建议都被搁置一旁。

这种情况在汉朝之后的历代王朝中继续存在。一些王朝甚至进一步扩大了这个制度的规模。

军营中的女子数量越来越多,她们的处境却越发艰难。有些人被迫成为军中高级将领的玩物,有些则沦为普通士兵发泄的对象。

这项制度对于古代女性来说,无异于一场灾难。她们被迫离开家园,在陌生的环境中忍受各种苦难。

即便在当时那个对女性要求不那么严格的年代,这种制度依然显得格外残酷。它不仅摧毁了无数女性的人生,也在一定程度上反映出了古代社会的不平等。

朱元璋废制平民心所向这项延续千年的制度,终于在明朝初年迎来了转折。开国皇帝朱元璋颁布一道圣旨,正式废除了营妓制度。

朱元璋的这个决定并非心血来潮。他出身贫苦,亲眼目睹过底层百姓的疾苦,深知这项制度给普通人家带来的伤害。

在他看来,军队的战斗力不应建立在摧残女性的基础之上。军中将士应当以保家卫国为己任,而不是沉溺于声色犬马。

这道废除营妓制度的圣旨公布后,在民间引起了强烈反响。许多百姓纷纷称赞这位皇帝真正体恤民情,为天下女性做了一件大好事。

那些被困在军营中的女子终于看到了希望。她们可以重获自由,回到正常的生活轨道。

不过,这项改革的推行并非一帆风顺。一些将领对此颇有微词,认为这会影响军队的士气。

但朱元璋态度坚决,他采取了一系列措施确保这项政令得到严格执行。违令者轻则革职查办,重则杀无赦。

随着营妓制度的废除,军队的管理方式发生了根本性的改变。军纪变得更加严明,将士们的精力更多地投入到训练和战备中。

这项改革实际上提升了军队的战斗力。没有了营妓的干扰,军营的风气变得清明,将士们的作战意志更加坚定。

从更深层次来看,废除营妓制度标志着封建社会对待女性态度的一个重要转变。女性不再被视为军队维持士气的工具。

这个决定也反映出明朝初期社会风气的变化。人们开始重视女性的权益,不再把她们当做可以随意支配的对象。

营妓制度的存废过程,实际上折射出了中国古代社会的变迁。从春秋到明朝,女性地位在不断变化。

早期社会对女性的约束相对宽松,但并非出于尊重,而是没有形成系统的礼教规范。到了后来,礼教逐渐严密。

但这种变化并非全是消极的。在某种程度上,也体现出社会对女性权益的重视程度在提高。

这段历史给后人留下了深刻的启示。一个制度的废除,往往标志着社会文明程度的提升。

朱元璋废除营妓制度的决定,不仅赢得了民心,也为后世树立了榜样。这表明即便是延续千年的陋习,只要危害社会公德,终究会被时代所淘汰。

在这段跨越千年的历史长河中,营妓制度的兴衰见证了中国古代军事制度和社会风俗的演变。它的终结,预示着一个更加开明的时代即将到来。