周末的午后,许多人都在享受闲适的时光,但在武汉光谷的一间厂房里,张海鸥教授带领的科研团队却一片忙碌。

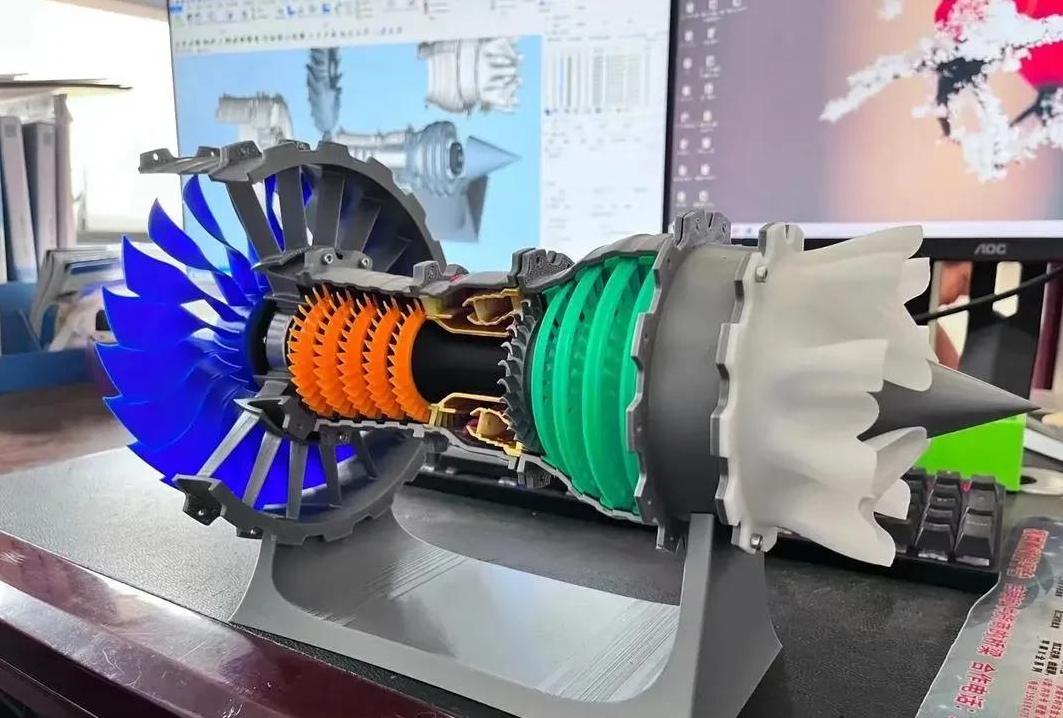

一个重达几吨的3D打印机床正在轰隆作响地运转着,从打印头处不断流出的金属熔液正被迅速冷却、锻造和铣削。

几年前,这种场景完全是科幻电影里的桥段。

传统机床生产中,铸造、锻造、铣削是三大必须步骤,一个都不能省,而每一步都得耗费大量的人力物力。

张海鸥团队的“铸锻铣一体化3D打印设备”却颠覆了这一切。

他们的这项技术,类似于为传统工匠配备了超级助手,在打印过程中同步完成了铸造、锻造和铣削工作。

不仅大大节省了时间,还减少了材料的浪费。

更重要的是,这台设备能够生产出比传统加工方法更高性能的零件,这是任何一位制造业从业者都梦寐以求的。

张海鸥团队的这一创新,就像一颗巨石投入了平静的池塘,立刻在国际市场引起了巨大反响。

美国的一家航空发动机制造商三次派代表来中国洽谈购买这项技术,甚至开出天价;欧洲的空客公司也频频抛出橄榄枝,期望通过合作来获利。

中国对这些橄榄枝一一婉拒。

这不是因为中国不愿意和国外合作,而是因为这项技术有着重大的战略意义。

它打破了“3D打印无法制造高性能零件”的西方断言,使得中国在航空航天、国防军工等领域获得了重要的自主权。

例如,歼20战斗机的关键零件和长征系列火箭的轻量化结构,现在都可以用上这项技术制造出来。

这一核心部件的自主化,意味着中国在高端装备制造领域取得了前所未有的突破。

中国机床产业的全面升级

说到中国机床行业,这绝对不仅仅是3D打印这一个亮点。

其实,中国机床行业在许多方面都已取得了令人瞩目的成果。

比如,沈阳机床的五轴加工中心,济南二机床的冲压装备,这些先进设备早已顺利打入国际市场,获得了世界一流公司的认可。

更令人惊喜的是,宁波海天精工自主研发的数控系统,精度已经达到了3微米,而其价格却只有进口设备的60%。

国产高端机床的国产化率已经突破了45%,出口额更是飙升至207亿美元。

这些数字背后的故事都在诉说着:中国制造,正在向“中国智造”华丽转身。

不光是大企业,许多中小企业也在这个过程中找到了自己的发展机遇。

比如在佛山,有一家名为“原点智能”的公司,他们的激光雕刻机床凭借微米级的精度征服了欧洲客户,订单量暴增了300%。

这无疑为中国制造企业在国际市场上的地位起到了良好的促动作用。

你是否注意到,近年以来,中国的机床不仅是精度高速度快,还贴上了“绿色”标签。

光伏装机容量增长了55.6兆瓦,万元产值能耗下降了30%,绿色工厂也如雨后春笋般涌现。

而张海鸥团队的“铸锻铣一体化3D打印技术”同样不例外,其环保效益更是不可小觑。

这项技术的应用范围正在不断扩展,从航空航天到国防军工,再到通用设备制造,甚至在船舶和能源等领域都有很大的发展潜力。

未来,随着新一轮产业革命的推进,中国作为制造业强国,必将在全球高端产业链中书写更多传奇。

回到那个周末午后的场景,张海鸥教授看着他们的机器不断打印出高性能零件,不无感慨地说:“从前我们被人卡脖子,现在我们也能叫得动这些曾经的技术强国来买我们的技术了。”

结语中国制造的逆袭之路,是许多科研人员十年磨一剑的结果。

从被动地受制于人,到如今能够在高端制造领域掌握主动权,这不仅是中国机床行业的胜利,更是中国科技自立自强的缩影。

这条路走得并不容易,但正如那些默默无闻的科研人员一样,他们的执着和努力,最终让“中国大脑”得到世界的认可与尊敬。

未来,伴随着新质生产力的崛起,中国机床产业必将在更多领域实现新的突破,为全球高端制造业增添更多“中国智造”的光芒。

正如那句老话所说:“脚踏实地,天长地久。”在这条脚踏实地的探索之路上,中国制造正迎来它的光辉时刻。