1945年8月14日深夜,南京的酷暑尚未散去,国民政府机要室里传来电报机的急促声响。

此时距离日本正式投降仅有10小时,一份从莫斯科发来的密电,却让在场的所有人,如坠冰窟——苏联红军正以“出兵东北”作为筹码,要求中国承认外蒙古独立。

第二天当日本投降的消息传遍大街小巷之际,这份《中苏友好同盟条约》却已经生效了,156万平方千米的国土永久地、彻底地从中华版图上消失了。

这场胜利前夕的暗箱操作,撕开了近代中国最惨烈的伤口:为何浴血,十四年的战胜国,反成列强餐桌上的,鱼肉?

翻开1944年的作战地图,在河南至广西那广袤无垠的土地上,密密麻麻地插满了太阳旗。

此时距离日本战败仅仅只剩一年,不过日军却在中国战场发动了规模极为空前的“一号作战”。

国军将领们仍在忙着,他们这样做是为了保存实力:胡宗南的20万精锐,这些精锐驻扎在陕西,以此来防范共产党;云南的中央军,以及龙云的地方部队,彼此之间呈现出剑拔弩张的态势。

当日军坦克集群突破黄河防线之时,某些守军竟然,用步枪子弹去对抗钢铁洪流——美国援助的那种先进火炮,早早地就被长官倒卖到黑市了。

这场被史学家称作“豫湘桂大溃败”的战役让中国在胜利前夕,痛失60万将士以及百万平方公里的疆域。

重庆谈判桌上的场景更令人心寒。

罗斯福的特别代表赫尔利叼着雪茄,将雅尔塔密约副本推给蒋介石:"总统先生,您需要理解国际政治的规则。"这份美苏私相授受的协议,把中国东北铁路、旅顺军港和外蒙古当作筹码。

当宋子文在莫斯科据理力争时,斯大林冷笑着翻开《瑷珲条约》:"你们连黑龙江北岸都守不住,还谈什么外蒙古?"此刻的国民政府既要应付延安的红色政权,又得提防西南军阀叛乱,最终在1945年8月14日深夜签下了这份屈辱条约。

深入剖析,这场世纪规模的悲剧,其四个方面致命的顽疾清晰地呈现在眼前。

1.军事层面,派系林立的国军,把“剿共”这件事看得比抗日还要重要。史迪威在日记里沉痛斥责道:“送给重庆的武器,三成被送进了当铺;五成流向了黑市。”

2.政治层面,汪伪政权在南京粉墨登场,阎锡山在山西与日军暗通款曲,偌大中国找不到统一意志

3.经济层面,四大家族极为疯狂地大肆敛财,这致使法币陷入了崩溃的境地;而在前线,国军的士兵们穿着简陋的草鞋,忍受着饥饿,依旧在奋力地打仗。

4.最致命的是,战略短视:蒋介石,为了换取苏联不支援共产党,竟然将外蒙古这一地区当作交易筹码。殊不知斯大林随即就把军火给送进了延安。

那些消失在地图上的土地,到如今依旧在不停地,叩击着民族的记忆。

唐努乌梁海的牧民,至今仍在,传唱着那悠扬的蒙古长调;贝加尔湖畔的汉碑,早已被厚厚的苔藓所覆盖。

不过更能让人警醒的是,这种“胜利者割地”的荒唐情节,在近代历史里,一次又一次地,不断出现。1885年,中法战争结束了,结果却是“未败却输”;1905年,日俄战争爆发了,于中国东北开展了一场激烈的争夺之战。这里面蕴含着诸多值得人深入思索的现象,历史的告诫务必牢记于心,绝不可轻易忽视,亦不可草率忘却。

当羸弱的清王朝,在巴黎和会上被出卖了山东之时,这种“丛林法则”就已然深入到了国际政治的骨髓之中。

站在新时代,回望过去,外蒙古独立这件事所带来的教训,就仿佛是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑。

它告诫我们:战场上拿不回来的,谈判桌上永远争不回来;内部不能团结如钢,外部必然任人宰割。

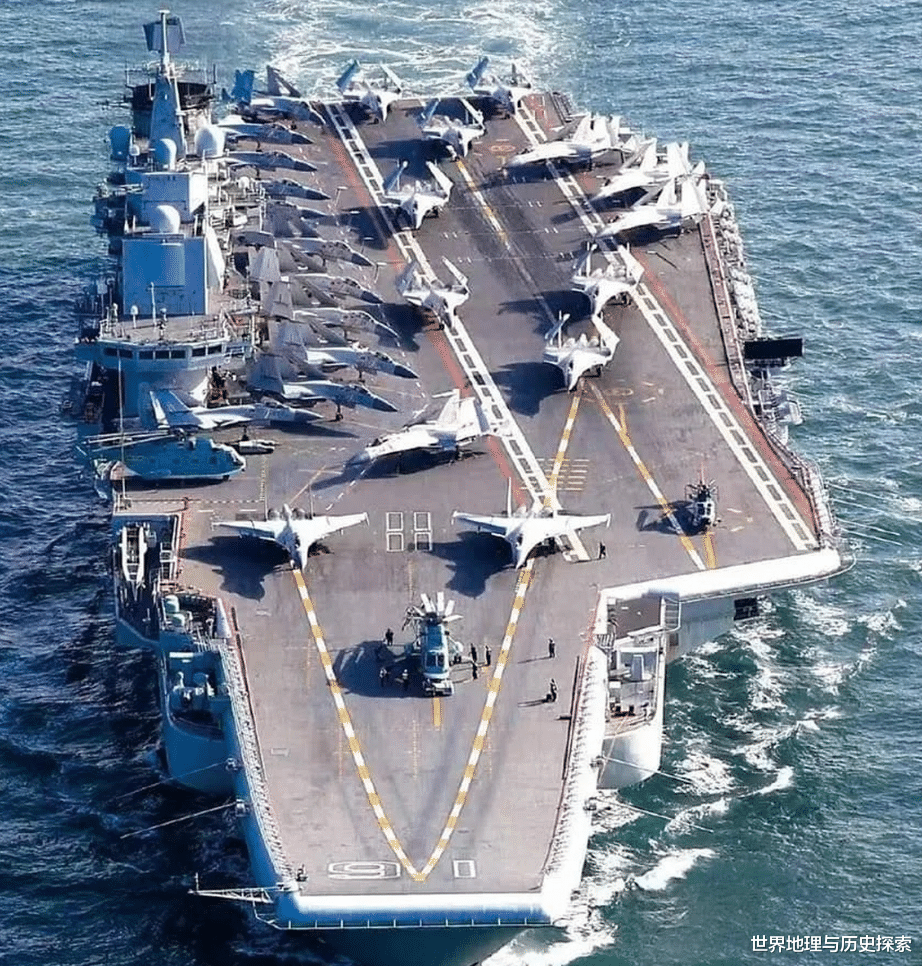

当歼20战机像一道闪电一样,轰鸣着从朱日和镇上空飞过的时候,当山东舰如同一条蛟龙那样,汹涌地冲破波涛向着浩瀚的深蓝驶去的时候,那些曾经在历史长河中被埋没的秋海棠叶,正在慢慢蜕变成民族复兴道路上最耀眼的警示灯。真正的胜利,从来都不是靠别人的给予,而是凭借自身的强大实力,在天地之间树立起一座永恒的丰碑。