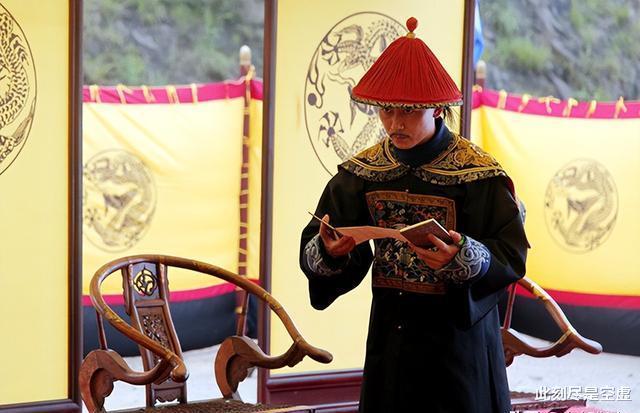

嘉庆二年二月二十三日,嘉庆帝遵太上皇乾隆之圣意,颁下一则关乎人事任免的重要谕旨,饬令擢升吏部尚书刘墉为大学士。通常而言,获迁大学士一职,堪称仕途之幸事。但刘墉在接奉此谕后,面上尽显窘态,内心亦百感交集。

谕旨所载之内容,对刘墉而言颇难接受。其具体表述为:

自大学士之位空缺,已逾一月之久。于当下诸尚书之中,刘墉资历相对深厚,故特命其补授大学士一职。然而,刘墉往昔行事,常未竭诚尽职,履职态度亦显懈怠。只因一时之间,无更合适之人选,遂擢升其至此要任。朕既施此恩典,刘墉理当自省过往之失,心怀感恩,切勿骄傲自满,当尽力革除旧习,以期不负朕之眷顾与期望。

在封建王朝的政治体制中,通常情况下,帝王对臣属进行官职擢升时,往往会于诏令中对其功绩予以盛赞。然而,刘墉的事例却别具一格。在其获加官之时,皇帝非但未循常规褒扬,反而在旨意中详尽列举其诸多不足之处。

就刘墉而言,太上皇乾隆从总体原则层面予以一定程度的认可,然而,在其为官行事的具体风格方面,乾隆却持有保留态度。是以,当内阁大学士一职出现空缺之际,乾隆内心陷入了两难的斟酌境地。

【那么乾隆是如何评价刘墉的?】

回溯至嘉庆元年,彼时于内阁大学士之列,福康安与孙士毅两位大臣先后在军中溘然长逝。此二人,原乃乾隆帝为嘉庆帝精心选任之辅政重臣,旨在襄助新帝稳驭朝政。然而,世事无常,命运难测,令人始料未及的是,他们终究未能荣归故土,却客死他乡,着实令人感慨唏嘘。

当内阁大学士职位出现空缺时,势必要选拔合适之人予以补任。彼时,刘墉正担任吏部尚书一职,其资历深厚且颇具威望。然而,乾隆帝在审慎权衡的过程中,内心却始终萦绕着一种难以名状的隐忧。

在乾隆与嘉庆二帝于决策边缘踟蹰之际,一桩于刘墉而言颇为不利之事骤然发生。该事件的缘起,乃是一场常规性的官员引见活动。

嘉庆元年十月的官员引见场合,新选任的浙江处州知府戴世仪,于御前应答之际,举止失措,神情紧张或暗藏心虚之态。面对皇帝的垂问,其回应逻辑混乱,答非所问。自嘉庆登基伊始,便频繁召见与引见官员,在此过程中,嘉庆帝逐渐磨砺出洞察秋毫之眼力。

在封建王朝的朝堂之上,臣子于君主面前适度流露紧张情绪,本属常见之事,甚至在某些情境下,此表现或可彰显臣子之忠厚质朴。然而,戴世仪所呈现出的紧张状态,却处处透露出庸碌与低劣之态。嘉庆帝见状,旋即查阅其履历,发现戴世仪乃捐纳获得出身。基于此,嘉庆帝内心对其嫌恶顿生,判定其能力欠佳,实难胜任知府这一要职。

依循旧例,官员引见之务由吏部尚书引领。戴世仪退殿后,嘉庆帝旋即向吏部尚书刘墉问询其对戴世仪的印象。刘墉以“尚可”作答。然而,嘉庆帝对刘墉此般回应颇感不悦,次日便颁下谕旨,对三位汉臣予以评述。

此外,彭元瑞未能严于律己,屡犯过错;纪昀虽博闻强识,却未能明晓事理,仅能承担一般性职务,此二人皆不堪胜任大学士之职。董诰于军机处任职多年,一贯勤勉,故特予加恩,补授其为大学士。刘墉、纪昀与彭元瑞三人,理应深刻自省,进而更加自勉奋进。

此道谕旨蕴含丰富关键信息,且所涉官员层级颇高。从对一名正四品知府的选拔任用这一具体事件出发,进而延伸至内阁大学士的补授事宜。不仅如此,因对刘墉个人的不满,致使当朝数位重要大臣亦受牵连。

毋庸置疑,身为嗣皇帝的嘉庆,鉴于彼时局势,对前朝数位重臣尚不敢随意置喙。此中缘由,实乃遵循“大事仍由朕主理”这一基本原则,而该原则无疑出自太上皇乾隆之意。

刘墉出身于门第清贵之家,且凭借自身才学于科举中脱颖而出,获翰林出身,其才德兼备毋庸置疑。在其仕宦生涯早期,刘墉多任职于地方,由知府之职逐步擢升至巡抚。于朝堂上下及民间百姓之中,刘墉为官期间所展现出的治政能力与取得的政绩,均备受赞誉。

然而,刘墉亦曾数度深陷困厄之境。彼时,他与父亲刘统勋遭遇抄家与革职之变故,几近性命不保。经此波折,刘墉对乾隆帝萌生了发自内心的敬畏。此后,他开始深入研习官场之道,处事风格渐趋圆融练达,以更为成熟的姿态周旋于官场之中。

刘墉踏入仕途、于朝堂任职之后,周旋于阿桂与和珅两大势力之间,仕途之路荆棘丛生。身处复杂的政治环境,为求自保,刘墉不得不采用特殊策略,有意为之而犯下些许过错。然而,凭借其过人的智慧与对局势的精准把控,每次犯错皆能恰到好处,既引发乾隆帝的训诫,又不至于使自身遭受根本性的损害,巧妙维持着微妙的平衡。

刘墉此类旨在自我保全的行径,实难遁于洞察秋毫的乾隆帝之目。然而,乾隆帝虽明晰刘墉颇具才具,却囿于种种缘由,无法对其予以重任。

若将刘墉首次入阁遭遇挫折的缘由全然归咎于乾隆帝,此观点实难称精准。事实上,和珅在这一过程中亦扮演了颇为关键的角色。

【和珅不愿意刘墉入阁】

步入暮年的乾隆帝,于政务倚重方面,对和珅愈发青睐有加。在此期间,其针对刘墉等三位汉族大臣所秉持的看法,背后皆隐约可见和珅的影响力。回溯往昔,在阿桂离世之前,和珅虽已官居高位、手握重权,然而在地位与威望上,相较阿桂,始终略逊一筹。直至阿桂溘然长逝,和珅遂即展开一系列精心谋划布局。

彼时,于内阁大学士群体中,福康安、孙士毅与和珅交情匪浅,孙士毅与和珅之关系尤为紧密。但天不遂人愿,此二人皆在军中溘然长逝,致使和珅精心谋划之布局遭受冲击,全盘打乱。

在清朝官场格局中,刘墉、纪昀、彭元瑞与和珅立场相异。虽于外似维持着基本的社交体面,但从本质而言,他们对和珅的行事作风并不认同,并未予以附和。与此同时,在内阁与军机处,王杰更是以公然对抗的姿态,表达对和珅的不满。

在刘墉谋求入阁这一关键政治事件中,和珅从自身利益考量,深知必须设法予以阻拦,且行事需极为审慎,避免暴露意图。为此,和珅施展权谋手段,通过在乾隆帝面前隐晦地进谗言,对政敌进行暗中打压。这种暗中构陷政敌的行径,本就是和珅一贯的政治手腕。在和珅的运作之下,刘墉入阁受阻未能成功。不仅如此,就连王杰亦受其影响,以年事已高为由,被解除军机大臣之职。

于该事件进程中,嘉庆所处境地堪称最为窘迫。盖因所有旨意,皆以嘉庆之名颁行天下,乾隆与和珅则隐身幕后。于嘉庆视角而言,刘墉入阁于己颇具助益。然而,受制于太上皇之绝对权威,嘉庆不得不暂且隐忍,做出妥协。

嘉庆二年十月,刘墉获晋大学士之位,得偿所愿。刘墉于大节之处坚守原则,品德操行堪称优良,从朝廷整体格局审视,彼时实难寻觅更为契合此职之人。然而,颇为遗憾的是,尽管刘墉跻身内阁,但其终其一生,未能获准入值军机处。