1948年的冬日,北方大地早已银装素裹。

这一年,国共内战进入尾声,国民党军节节败退。

12月的一个早晨,蒋介石仓皇出逃台湾。

机场里鸡飞狗跳,国民党士兵们手忙脚乱,试图将一批批国宝文物搬上飞机。

“喂,你们小心点!”一名军官厉声喝道。

几个士兵咬紧牙关,满头大汗,艰难地抬着一块块巨大的石头,那是陈仓石鼓,每一件都重达千斤。

十面石鼓很快就被搬上飞机,飞机轰鸣着启动,准备起飞。

“不好了,飞机超载了,无法飞行!”不一会儿,机上的无线电就传来紧急通讯。

军官急忙命令士兵,重新卸下石鼓。

“就这样丢在跑道上吧,我们必须赶紧离开!”

于是,十件沉甸甸的陈仓石鼓,就这样被遗弃,最终留在了大陆。

文物部门,及时将其运回北京故宫博物院妥善保存。

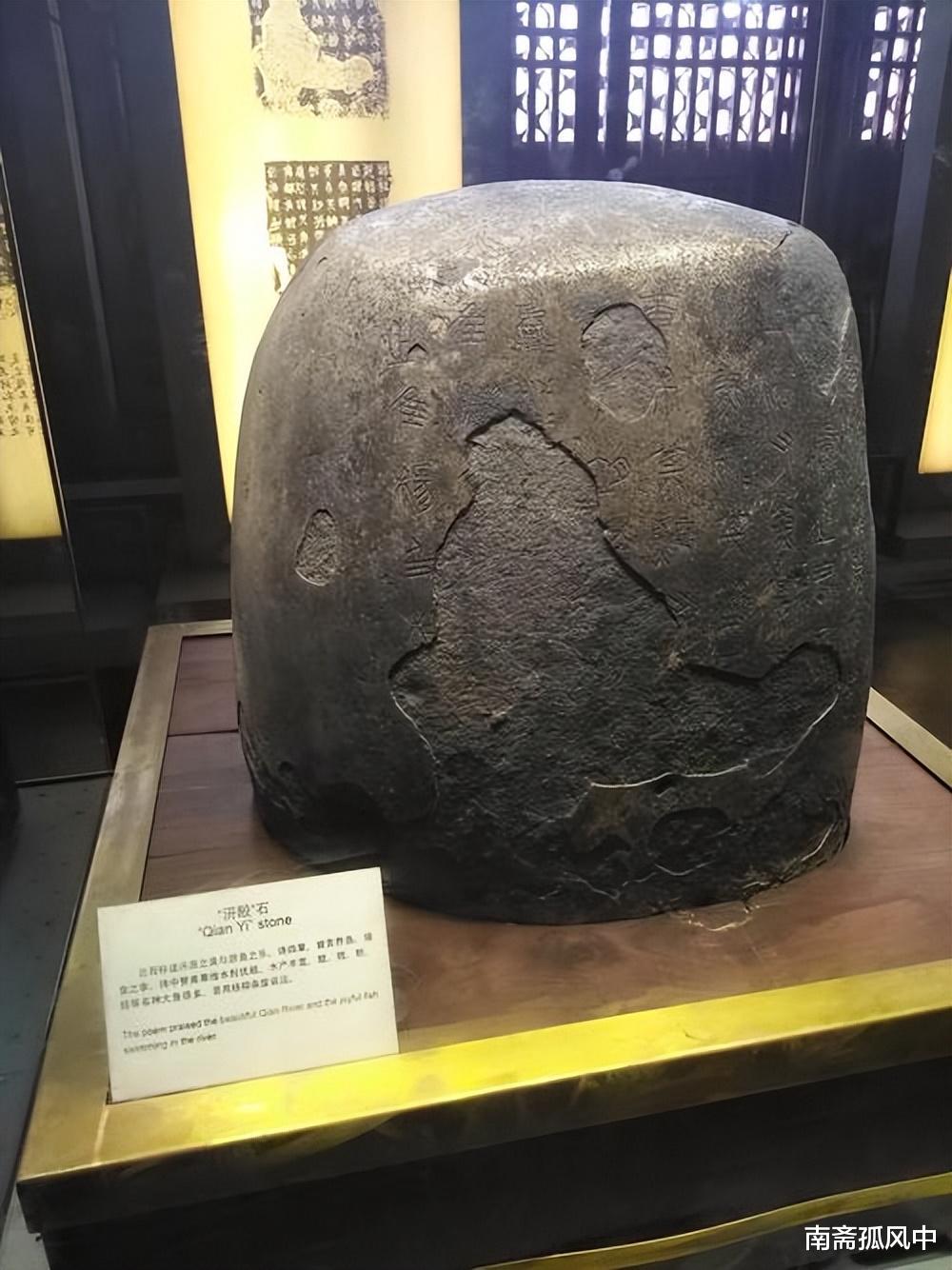

历经沧桑的石鼓在新中国找到了家,成为九大镇国之宝之一,一度被誉为“中华第一古物”。

这些沉重的巨大石鼓,看似“其貌不扬”,却承载着无尽的历史故事和荣辱悲欢。

它们见证了中华的沉沦与复兴,记载了几多惊天动地的故事。

石鼓的来历为何神秘莫测?

这长达千年的历史启迪,还有许多迷雾等待我们去解开。

陈仓石鼓,颠沛流离公元627年,陕西陈仓山下。

苍茫山野间,一群羊儿飘逸地啃食着田野的新绿,恬静的山谷中回荡着羊倌悠扬的歌声。

阳光温柔地洒落在羊倌身上。

他坐在一块巨石上,休息片刻,目光不经意地掠过身旁一块怪石。

好奇心起,羊倌走近仔细端详。

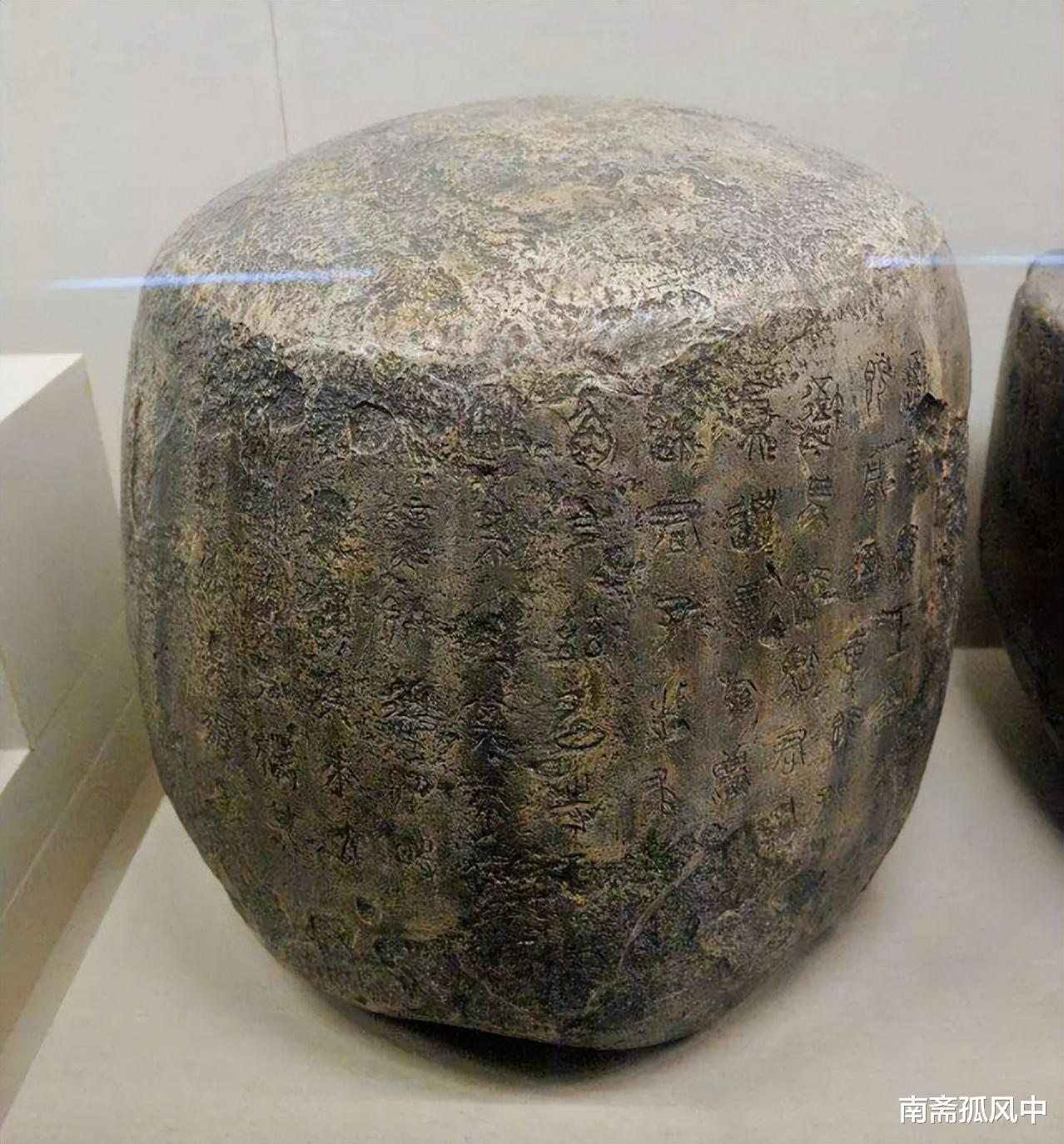

这些石头个头差不多,形态宛如鼓状。

表面绘着诸多古朴的图纹,犹如沧海之迷踪,引人无限遐想。

羊倌双眼微眯,用手轻轻抚摸着石鼓的纹路,感受着上面蕴藏的历史沧桑。

对于这不解之谜,他只得摇摇头,继续放养羊儿,心中却不免藏了几分好奇。

当晚,羊倌兴奋地与村民们描述了石鼓。

陈仓山一带突然人声鼎沸,好奇的村民和邻近乡亲纷纷前来,围着那神秘的石鼓议论纷纷。

许多村民伸出粗糙的手,轻抚石鼓表面凸起的字迹,试图解开其万年谜题。

一位身着白衣的读书人也步履匆匆来到现场,目光专注地审视着石鼓上古朴的纹路。

他皱眉思索,手指轻拂着石鼓表面,脸上闪过一抹惊讶,随即又沉静下来。

与他相邻的村民依然诧异,皆为这石鼓的来历,感到摸不着头脑。

这些神秘的石碑,为何会出现在此?

上面记录的古老文字,有着怎样的故事?

这十面石鼓静静地立于草原,表面斑驳的文字似在诉说着千年沧桑的故事,等待着有缘人的解读。

千年沧桑,颠沛流离公元755年,春日初暖,兵锋相接之声却在唐都长安已隐隐作响。

王方翼率安禄山叛军逼近长安,肃宗仓皇出逃。

大唐盛世迎来安史之乱。

唐肃宗挟裹着帝国的最后一丝底气,匆匆逃至雍城。

逃亡途中,传闻陈仓石鼓隐匿于山谷之间,唐肃宗心怀好奇,竟亲自护送着石鼓进入了雍城的边远角落。

然而战乱蔓延如火,追兵已逼近,只得将石鼓暗中藏匿于荒野之中,继续艰难逃亡的旅程。

唐朝亡后,大宋一统中原,国势强盛,社稷安泰。

宋徽宗对这神奇石鼓,极为倾倒。

他坐在御案前挥毫泼墨,边品茗,边令太监将石鼓搬到殿内。

细细抚摸石鼓粗糙的质感,期盼从鬼画符般的文字中解开谜题。

甚至有专人在其字缝间填注黄金,为其镀上金光,彰显尊崇之意。

然而,由于金身的封装,这些石鼓再次沉寂于历史的长河之中。

靖康之变后,金兵将石鼓当作战利品掠走,却因无知而抛弃荒野。

直至近代,八国联军的破坏肆虐北京城,陈仓石鼓似乎得到了某种神秘的庇护,成功躲过了这场文明的洗礼。

这重达千斤的文化瑰宝。

虽然历尽风雨,却如一位沉默的见证者,默默诉说着历史的荣辱兴衰。

1933年的秋天,热河陷落,日军步步逼近。

北平古都的安危,令国民政府备受担忧。

为保护故宫文物免遭战火蹂躏,南迁工作悄然展开。

这一行动牵动着无数国人的心,珍贵的书画、瓷器、铜器、玉器、刻本等文物被仔细包裹,装箱,准备进行千里迁徙。

其中,陈仓石鼓作为历史研究的重要文物,自然也在搬迁名单之列,但其打包保护却成了一项巨大挑战。

他们神色凝重,小心翼翼地记录每个文物的位置。

忽然,一位老专家招呼庄尚严到一旁,面前是十面沉重的陈仓石鼓。

“这可是重中之重,你一定要慎之又慎啊。”老者叹道。

庄尚严脸上也难掩担忧,他知道石鼓脆弱不堪,稍有不慎就可能灰飞烟灭。

在老者指点下,庄尚严耐心地用湿纸包裹石鼓,生怕一个不小心就碰坏表面的文字。

他细心地用棉被和麻绳进行了两道包扎,然后小心翼翼地把石鼓放入木箱。

最后,他轻轻拍了拍箱子,像在向石鼓诀别一样。

然而,好景不长。

1937年,淞沪会战爆发。

上海这座曾经的繁华都市,迅速沦为硝烟弥漫的前线。

此前数年,它们安然躲避在公共租界的万国博物院内。但战火已逼近眉睫,他们再无宁日可期。

“这些古石那么沉,值得大费周章带走么?”起初许多人持怀疑态度。

但明智的文物专家坚持保留,认为它们承载了太多可贵的历史见证。

最终,十面石鼓踏上了南迁漫漫之路。

先是汽车载着它们穿过乡间小道,又转乘火车抵达湘江之滨的武汉。

一次,敌机袭来时,他们将沉重的石鼓抬下地基,小心藏入地堡。

轰炸过后,地面已是瓦砾满目,但石鼓安然无恙。

然后又是轮船顺长江而上,经过重峦叠嶂进入云贵高原。

几番转折之后,这批文物终于来到战时陪都成都,在四川博物院得以安顿。

直到1948年,蒋介石败逃,就有了文章开头的那一幕。

陈仓石鼓的秘密陈仓出土的石鼓,记载了秦国早期的历史风貌。

它们大约刻制于公元前325年后,秦惠文王时期。

犹如一部描绘秦代盛世的历史画卷,其雄浑的笔触,勾勒出了当时秦国王室及贵族生活的丰富场景。

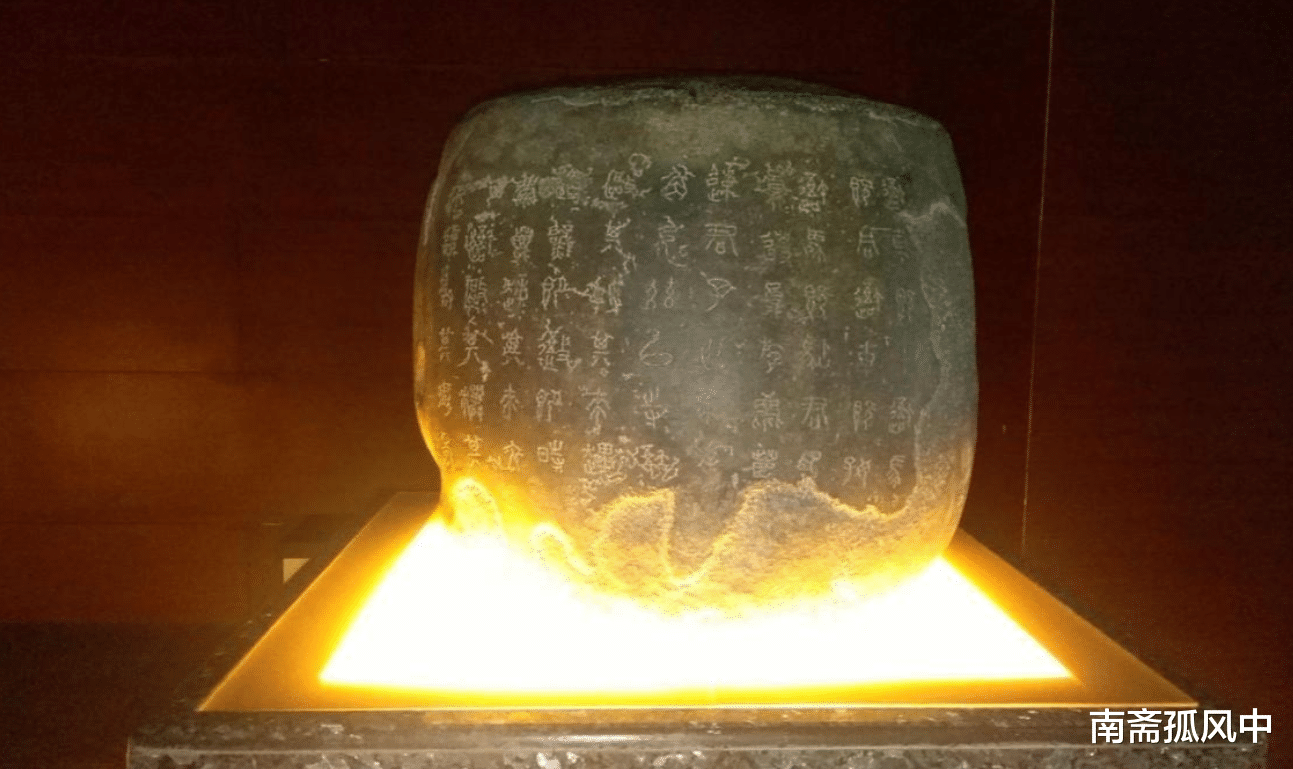

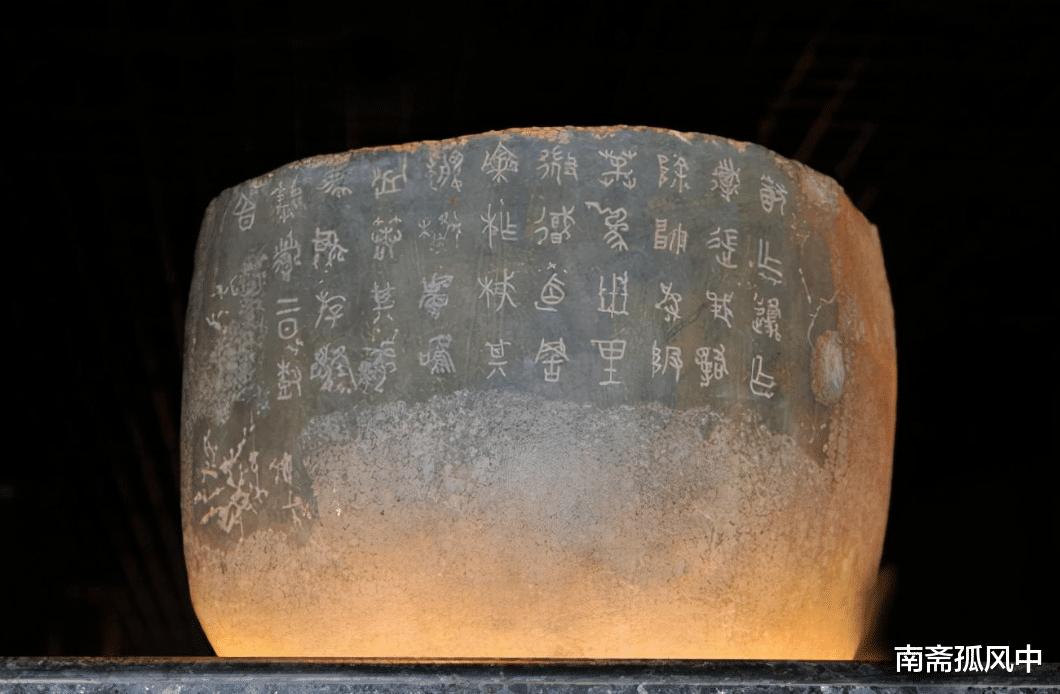

石鼓表面刻有“籀文四言诗”,每面一首,共十首。

诗中描绘了王室贵族的生活场景:祭祖训兵、打猎烹肉、分餐赏乐。

譬如一首写秦王训兵的诗曰:“秦王命守,戌役熊豹。”

简洁的文字描绘出王室军旅威武的气象。

又如一首出猎的诗曰:“秦王如狩,埏载饼肉。”

生动展现了古时王公,外出打猎的盛况。

历经岁月洗礼的陈仓石鼓,依然散发着古老文明的气息。

其字体规整大方,每一笔都饱含着秦国王室的雄风和威仪,承载着那个繁荣昌盛的时代的历史记忆。

笔触优美圆润,完美展现了文字的力量和美感。

如今,这批石鼓,成为研习古文字和秦文化的瑰宝。

它们见证了中华民族书写笔法的演变,也让后人一瞥中华文明的悠久底蕴。

抗战胜利时,看护石鼓的专家,欣慰地抚摸上面布满裂痕的文字。

他们见证了新中国的诞生,也将与这片热土共同繁荣。

躲过八国联军的文明洗礼???小编是认真的吗[无奈吐舌]