十将之首、战功赫赫的粟裕将军,和少林出身、悍勇爽直的许世友,在历史逸闻中势如水火。“许世友怒摔电话”、“许世友抱怨粟裕”、“粟裕撤职许世友”等传闻屡见不鲜。久而久之给人们留下一个印象,粟裕和许世友两个人关系很差。

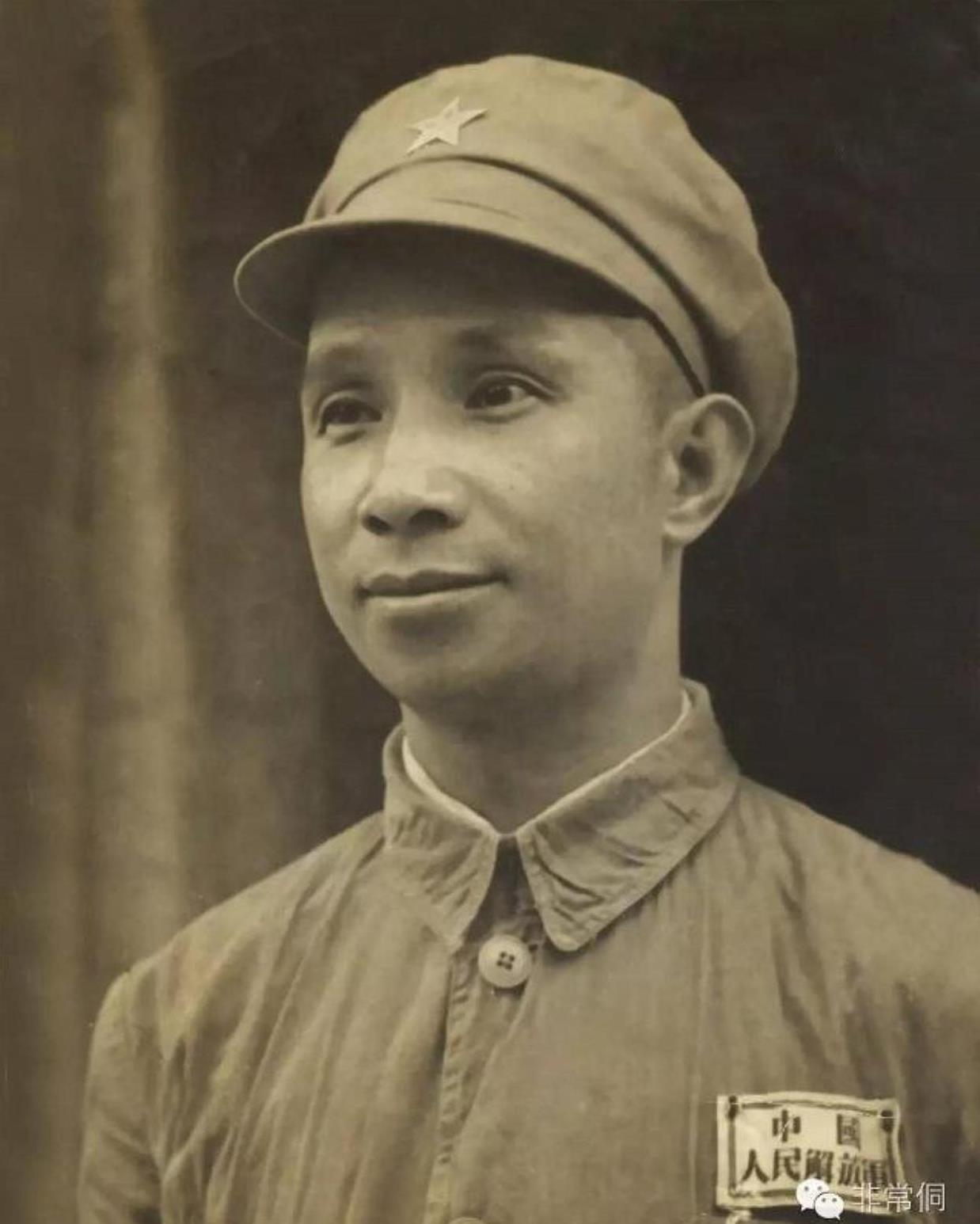

新来的朋友别忘了点点关注,既能回顾往期文章,又不错过之后的精彩内容。双星共耀中国军 历史迷雾终消散粟裕和许世友,有着截然不同的成长路线。粟裕是学院派,九岁就在叔父创办的第八国民学校读书,之后又辗转就读三所学校,学业非常优秀。他曾考入湖南省立第二师范,因为校长身为进步分子遭到迫害,他和其他同学被迫转移到叶挺在武昌的24师教导大队中。正是这次和叶挺军队的交集,才使得粟裕后来加入共产党,走上战场。先是参加南昌起义,然后又随部队前往井冈山。而许世友则是野生派,他在一个贫苦农民家庭出生,八岁就进少林寺习武。因为疾恶如仇,回家探亲时不小心打死了家乡里耀武扬威的地主恶少,被迫离开家长和少林寺。背井离乡的他,最早加入了军阀吴佩孚的部队,后来又回到家乡,参加了农民自卫队并担任队长。时机成熟时下加入了共产党。有趣的是,两人都是1926年加入中国共产主义青年团,并都在1927年加入中国共产党。不同的成长环境造就了他们不同的战斗风格。一个胸有谋略,一个悍勇善战。相同的是,他们都在各自的部队中慢慢展露出自己的军事才华。虽然同在共产党的部队中,但他们直到解放战争时期,才建立起联系。

土地革命时期,粟裕在红一方面军,许世友在第四方面军;抗战时期,粟裕在新四军,许世友在八路军;终于在解放战争时期,也就是1947年1月,出于集合军事力量的战略需要,山东野战军和华中野战军合并为华东野战军,粟裕和许世友才开始一起共事。这里就要提到将粟裕和许世友的事迹张冠李戴的趣闻了,如许世友不听粟裕指挥,导致轻敌冒进一事。这则趣闻是这样的:宿北战役时,国民党整编69师和整编11师之间的制高点峰山是夺取关键。出于许世友部队战斗力很强的考虑,粟裕派许世友率领的第九纵队完成夺取峰山的任务。但许世友不认同粟裕的判断,觉得峰山只有一个营在防守,开始轻敌,结果险些没有完成夺取峰山的任务。导致粟裕又赶紧增派了一个营,全部士兵两次冲锋才成功拿下峰山。并且影响了歼灭国民党整编11师的进攻。这则趣闻强调了粟裕和许世友之间的矛盾,但忽略了客观的历史现实。首先,参与宿北战役的,是张震率领的华中野战军第九纵队,并不是许世友带军;其次,夺取峰山的是何以响率领的山东野战军第8师,勇猛凶悍,战斗力强,素有“小老虎”之称。再者,第8师不仅顺利拿下峰山,还多次挡下了国民党第60旅和预备第3旅的反扑,并进一步全歼了国民党预备第3旅。

而1947年3月,当时属于胶东军区的第5师和第6师加上两个警备旅,一起改编合为华东野战军第九纵队。许世友是在这个时候担任第九纵队司令员的。所以说许世友根本就没参与过宿北战役和鲁南战役,又何来不听指挥一说呢?协同作战猛退敌 英雄相惜遥相敬回顾粟裕和许世友并肩作战的经历,两次战役不得不提。这是许世友粟裕磨合的见证。正是无数次一同打过的仗,粟裕和许世友才逐渐发现对方的优点,并在战斗中深化对彼此的欣赏。第一战:莱芜战役。鲁南战役结束后,华东野战军顺利完成合并。国民党认为,此时华东野战军伤亡惨重,战斗力低下,因此企图在此时进军,消灭华东野战军,占领华东地区。国民党军队集结23个师(军),分南北两线前进,力求在临沂地区发动决战。面对国民党气势汹汹的进攻,粟裕和陈毅拟定了3个作战方案。最终,华东野战军的第2、第3纵队正面迎敌,迷惑国民党军队;第1、第4、第6、第7、第8纵队快速北移,第9、第10纵队南下参战。这是许世友第一次在粟裕的指挥下进行战斗。

许世友不负众望,完成得非常漂亮。很久之后,许世友还记得莱芜战役发生的事情。当时部队凌晨出发,但乡亲们自发赶来为他们送行。因为担心他们饿着,纷纷塞给他们煮熟的鸡蛋。很多年轻士兵眼都红了。第9纵队接到的任务是和第8纵队配合,一起歼灭当时在和庄的国民党73军77师。没想到战况瞬息万变,当天国民党77师提前赶到。情况紧急,第9纵队临时根据实际情况做出战略部署,在突变的战场上率先拿下77师指挥部,击毙了77师的师长田君健,立下头功!不仅如此,在打扫战场时,第9纵队25师还意外撞见了从莱芜败逃的国民党73军,面对4300余人的敌军,25师的士兵们紧急迎敌,一鼓作气打败了这股残兵败将,并俘虏了对方将领一人。许世友的军队就和他一样,骁勇善战,永远自己冲在最前面。所以他部队里的士兵们都特别安心,凝聚感很强。这也是莱芜战役取得胜利的原因之一。在莱芜战役的这场初次合作中,许世友正面感受到粟裕在军事指挥的才华,这也让他开始留意起粟裕。

第二战:孟良崮战役。莱芜战役是许世友第一次在粟裕的指挥下参战,这次战役不足以让许世友了解并适应粟裕的指挥风格。因此孟良崮战役中,许世友就因为粟裕的指挥发了一通牢骚。当时,国民党集结了24个师,他们总结之前的教训,决定采用密集靠拢、稳扎稳打的战术。由于国民党军队集中,行动十分谨慎,因此共产党始终没有找到适合进攻的时机。从1947年3月起,粟裕就派各个纵队积极寻找战斗的机会,把敌人调动起来。所以当时的军队始终是机动状态,不断地在各处之间奔波,士兵们只看到了反复调动,没有看到可以发动的战斗机会,难免有些怨言。加上反复回旋次数增多,部队物资越来越少,士兵们的生活出现了很多困难,许世友看在眼里急在心里,但迫于敌人过度谨慎的局面,也只能压在心里。就在彼此试探、反复拉锯的平衡之中,局面终于有了变化。1947年5月,中共中央军委再次给出指示,让华东野战军耐心等待,不要分散兵力。根据这个指示,粟裕将部队主力后撤,以便保留部队有生力量。但此举成功迷惑了国民党军队,他们以为华东野战军队伍疲惫,无力应战,于是让3个兵团大胆前进。

汤恩伯率领的第一兵团为了抢夺功劳,贪功冒进,自垛庄、桃墟地区进攻坦埠,企图乘隙占领沂水至蒙阴公路。在此之前,粟裕等人得知国民党第7军、整编第48师的行踪,准备向前攻打;但查明汤恩伯所率第74师的计划后,几经斟酌,结合对方军队实力、途径地区地形、率军将领性格和双方条件优劣,做出先歼灭整编第74师更为有利的决策。因此粟裕迅速重新调整部署,许世友的第9纵队就是被调整的部队之一。根据资料《第九纵队孟良崮战役总结》显示,第九纵队从坦埠出发后,应迅速向东开往沂水西南地区,和其他部队会合后一起在莒沂地区围歼桂系部队。许世友刚接到命令,就迅速命部队出发。但部队才前进十几里地,他又接到了华东野战军总部的命令,要求他率领部队立刻返回原地。一个多月来士兵的抱怨和突然变化的令人摸不着头脑的命令,让许世友还不等挂电话,就急躁地大声抱怨了一句:“你们只知道在地图上一卡一卡的,当兵的是两条腿!”据说当时把粟裕也喊懵了,脸都涨红了。

当然事后再看,可以理解命令的更改。粟裕命令许世友部队向东开拔,是为了配合其他部队围歼第7军和整编48师,后来总部决定攻打整编74师后,许世友部队的任务也变为负责坦埠以南,尤其是坦埠东南的制高点。所以才又命令他们往回返,但许世友不能从上帝视角了解战局,面对迅速变化的命令,忍不住发一句牢骚也是可以理解的。许世友本来就是简单爽直、有一说一的性格,而且“当兵的可是两条腿!”这也体现了他对士兵的理解和爱护,也是尽自己所能在士兵和上级之前做好交流。但后来有人误解了他的这句话,将其视为许世友不服从指挥的表现,尤其是不服从粟裕的指挥。这可称得上冤枉许世友了。看一个人别听他怎么说,而是看他怎么做。许世友嘴上发牢骚,行动上却坚定落实粟裕的指挥,第9纵队在孟良崮战役中,也打得非常卖力。所以一句话,并不能看作许世友不满粟裕的证据。

而且,通过深入合作,许世友越发感受到粟裕在军事指挥上的过人之处。作为同样善于带兵的将领,他对粟裕心里是有一份惺惺相惜之情的。或许平时不怎么表露出来,但在之后和粟裕的相处中,许世友也没少和粟裕一起交流自己的心得。又有趣闻说济南战役后,粟裕重组山东军团,导致许世友再也没参加战役。将其看作二人不合的又一证据。但根据《毛泽东军事年谱》的记载,许世友在1948年5月,身体就生病了。资料里提到,根据饶漱石的建议,因为许世友病重,请求上级考虑让王建安当山东兵团的副司令员。钟期光将军(华东野战军政治部副主任)在他的回忆录中也提到:“济南战役前许世友同志正在养病,毛主席指名令其返部加强指挥,战后再去休养。”可见许世友当时的身体状况欠佳。

1948年,许世友抱病指挥了兖州战役后,又开始继续疗养。直到济南战役前夕,毛主席才把许世友召出来。济南一站有着非常重要的战略意义,事实上历史也证明了这是关键性的一战。为了顺利完成攻克济南的任务,许世友极其认真地思考战略方针,并和粟裕等人反复商议,才敲定了战斗路线和纵队分配。战役一打响,许世友身先士卒、表现勇猛,以别人不敢想象的速度快速顺利完成了任务。济南战役是场硬仗,打完济南战役后,许世友也因为太过劳心劳力,又重新去了医院修养,因此才有了粟裕后来的举措。粟裕对能打善战的许世友同样很欣赏。1947年8月,根据新的局势,华东野战军分为内线和外线两个兵团作战。第2、第7、第9和新组的第13纵队合为内线兵团,又称东兵团。在内线兵团干部的选择上,粟裕是这么向毛主席汇报的,他申请让谭震林为司令、许世友为副司令、黎玉为政委,三人共同组织执行内线的作战任务。在这三人中,谭震林是华东野战军副政委,如果说内线兵团的指挥构成中必须有一个足够分量的人,那就是谭震林。而黎玉的经验阅历更是丰富,他担任过华东局副书记、山东纵队政委、新四军副政委、山东野战军政委和华东军区政委,并曾有过长期在山东工作的经历,分管财政、粮秣、支前等多项工作。他是对于山东情况掌握最全的人。

这时要选一个精通军事指挥的人,辅助谭震林的工作。相比其他竞争者叶飞、陶勇、王必成等人,许世友的阅历显得稍浅了些。叶飞等人都有过大兵团作战的经验,而许世友率领的华东野战军第9纵队成立也稍晚,但粟裕出于对许世友的信任,依然选择了让许世友在这个位置上。初步确认后,许世友改任兵团司令,谭震林任政委。尽管谭震林从之职务上比许世友高,但在山东地区的军事指挥上,依然是由许世友全权负责。因此,只有许世友是纵队司令提拔上来的兵团级干部。如此重要的职位,粟裕能识人,也敢信人。他用人不疑,坚信许世友能够胜任。面对粟裕的信任和托付,许世友并没有让他失望。胶东保卫战中,敌人来势凶猛,局势一度非常紧张。是许世友为扭转战局,诱导敌人主力往回支援,果断发动了胶河战役,成功使敌人做出错误判断,从此节节败退,制造了关键的战争节点。长达4个月的胶东保卫战,从根本上扭转了山东战场的局势,歼灭敌军6万余人。许世友用自己优秀的表现,不仅证明了自己的能力,还证明了粟裕的眼光。心系老母托友顾 言浅情深彼此知粟裕和许世友的英雄相惜可以从一些小事中看出,非常细微但令人动容。开国中将王必成曾经提过,1962年,粟裕刚刚病愈,之前的一些华野老部下都去看他。许世友当时正在南京军区,手头事务繁多,但面对粟裕大病初愈的情况,他放下正在忙的事情,和陶勇、王建安、王必成等人一同去看望。他们知道粟裕爱好打猎,正好粟裕的身体也恢复了,于是一行人一起去打猎散散心。

他们之中一人打中了一只野兔后,其他的野兔纷纷受惊乱跑,王必成急忙喊:“快打!打那只大的!”众人提枪扫射,竟没有一个人打中。直到粟裕抬手一枪,打中了为首那只跑得最快的公兔。许世友、韩先楚拍手叫好,许世友更是连呼两声厉害!还说自己过去还想和粟裕比试枪法,结果看到老首长的神威,现在终于打消念头了,并且甘拜下风。难道许世友真的连一只野兔都打不中吗?开国将领们可是个个身怀绝技、武功过人啊!打中一只兔子还是很简单的。只是他为了照顾老首长,在难得放松的时候,让老首长开心开心!很多朋友都能体会到这种心情,故意说一些夸大的玩笑话来让对方高兴。许世友对老首长的尊敬和爱戴,就从这几句话里体现出来了。除此之外,就当许世友去其他军区当司令员的时候,只要粟裕去了,许世友还是尽自己所能招待粟裕,并不摆那些官架子。不管许世友是不是在忙,粟裕去了,他都会好好跟粟裕聊聊近况,就像他们还在华东野战军中一样,粟裕还是他的老上司,他还是当初那个年轻人,并没有因为职位等外在的变化影响他们之间的关系。1969年,粟裕当时由于种种不便,想到在南京的老母亲,自己无法去看望和在身边照顾,心里很是难过。他拿起电话想拜托朋友帮他关照下母亲,而他联系的第一个人,就是许世友。

在电话里,他没有过多地提自己的困境,只是淡淡地问许世友,能不能稍微替他照顾一下。而许世友接电话时,不仅依然很尊敬地称呼着粟总长(粟裕曾任总参谋长),而且许世友听出了粟裕言谈之间的那一丝丝盼望,他格外重视粟裕对他的请求,挂了电话后一点没耽误,立马就叫人通知军区管理局,要求管理局从当天开始,就要把粟裕母亲纳入照顾人员中。不仅如此,许世友立刻联系管理局局长王桂生,让王桂生立刻到粟裕母亲的家里,去看看老人家现在过得怎么样,有没有什么需要和不足的地方,要马上帮老人解决。安排妥当后,许世友还一直牵挂着这件事。哪怕刚接到电话就安排下属去了解情况,他还是忍不住自己过问了一遍。他叫来王桂生,亲自询问粟裕母亲的情况,得知粟裕母亲身体不适后,他让王桂生先给老人家治病,然后再解决其他问题。其态度之认真,让所有见到的人都会感到惊讶。如此一个素来直爽不拘小节的人,也会有这么细心的时候!粟裕和许世友的情谊,未必是频繁的书信往来,无须是觥筹交错的喧闹浮华,君子之交淡如水,或许不经常联系,但需要帮助的时候,朋友永远都在。没有过多承诺的话语,行动上却鼎力支持,这大概也是粟裕和许世友情谊的写照吧!在那个东征西战、朝不保夕的年代,能有让自己惺惺相惜的人,是多么幸运的事情。粟裕给许世友打电话,也是相信许世友能够不负他的嘱托,帮他照顾好家人。一个敢交付信任,一个不负信任。也只有一起经历过战火的洗礼,才有如此坦诚的情谊。

近些年来,关于粟裕和许世友不合的争论比比皆是,将两人从多个方面进行比较的言论也是层出不穷,大家总要在粟裕和许世友之间争出一个高下来。但其实粟裕和许世友都是难得的将才,两位都是为新中国的建立做出巨大贡献的人,都在军事指挥上有着卓越杰出的才能,都凭借个人魅力和革命精神深深吸引着每一个人。喜欢粟裕的冷静也可以喜欢许世友的直爽,喜欢许世友的英勇也可以喜欢粟裕的才智,他们虽然已经离去,但还留下了很多美好的存在,供我们从中学习、为之瞻仰。