信息来源于@野生清水鱼,京九晚报,科普中国。

江苏男子自称发现300斤巨青4月19日,IP地址为江苏苏州的博主@野生清水鱼发布了一则短视频,展示的是自己在退潮后的滩涂看到的情况。只见泥泞的河岸的不远处,可能也就是20~30米外,有一个长形的东西侧躺着,身上糊满了泥巴。光看这图,我们不好判断是什么,不过博主

光看这图,我们不好判断是什么,不过博主的视频配文却显得非常斩钉截铁,他表示:“目测,这条青鱼300斤!”还加了个“巨型大青鱼”的标签。然后他展示了一下动态的画面,就是自己站在河岸边看向那条青鱼的画面。可以看到滩涂上已经有了一串明显的脚印,显然是已经有人走过去查看情况了,至于是谁就不知道了。

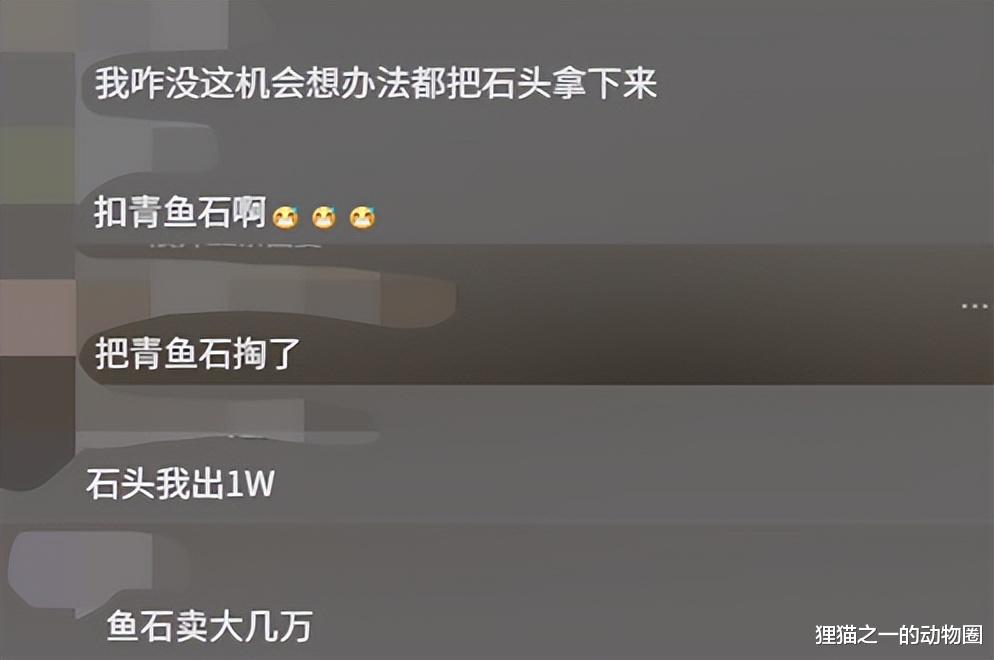

听说这是青鱼,而且是巨型大青鱼,不出所料的,很多网友开始对青鱼石打起了主意。大部分人都是很着急地指挥博主,叫他赶紧将青鱼石给掏出来,这可是一笔意外之财啊!还有些网友直接在评论区出价了,喊多少的人都有,有人出一万,也有人表示这个体型的青鱼的青鱼石值大几万!不过这次因为青鱼是死的,就没有人来@老麻雀了。

也有网友对脚印产生了质疑,毕竟那串脚印实在太显眼了。针对不同网友的评论,博主的都有回复了。先是有网友问脚印是不是博主的,博主表示是他的,他走过去感觉自己搞不动,所以就回来了。还有网友表示显然已经有其他人去过了,博主也是表示认同的。

不确定那到底是不是青鱼,但是博主说的“300斤”显然是很值得怀疑的。因为目前国内有靠谱记录的最大青鱼是在2005年7月,南京的金牛湖一渔民捕获到的体长1.8米,体重228斤的超大个体,这个事情是登上了新闻的,其还被做成了标本保存,证据确凿。虽然网上似乎还有体重更大的个体的记录,但那些说法大多没有得到证实。

而博主开口就说这鱼有300斤,有网友去质疑他的时候,博主还相当的自信。一个同为江苏的网友表示:“我活这么大第一次听说还有300斤的青鱼。”博主回复:“有的。”另一个江苏网友表示这青鱼怎么看都没300斤,怀疑连有没有100斤都不一定。博主说:“只会多,不会少。”

博主的这些回应让我对他充满了怀疑,自信感来得很莫名。果然在一天后,博主发布的后续视频就揭露了真相。

“开了个玩笑”4月20日的后续视频中,博主表示:“300斤大青鱼,一夜之间变成管道了。”视频中可以看到博主站在一节管道上面,脚踩着录像。看来这就是他之前所谓的300斤大青鱼,博主纯粹就是跟大家“开了个玩笑”。

要知道4月19日有人问那些脚印是不是博主走过去留下的,博主当时表示是的,他看鱼太大,爬搬不动,所以就没搬。假设当时他真的看到了大青鱼,为什么不从近处拍照记录?非要走到远处在拍摄?而且谁会把大青鱼搬走,特意留个大管道在那边?显然博主其实就是拍视频搞怪而已,没准两段视频就是一天内拍的,而且第二天的视频可能还是先拍的。

即使不从近处拍照,也有办法确定是不是大青鱼。有个网友就说了,手机拉近拍一下也能看清,博主则表示:“激动的,顾不上拍了。”哦?所以是站在远处的时候就不激动了?博主没想到还挺入戏的,想演戏演全套,表示自己走到跟前的时候也懵了。

事就是这么个事,有点无聊也有点搞笑,但是青鱼石还是可以聊聊的。

鱼石为何有价值?对于大多数人来说,青鱼石算是个稀罕玩意儿,倒不是说有多难得,而是因为有些小众,不算是什么的热销品。但对有需求的人来说,青鱼石就是大自然的神奇造物,是一些老百姓眼中的吉祥物。

所谓的青鱼石就藏在青鱼的嘴里面,这其实是青鱼吃饭的工具。青鱼天天在河底啃螺蛳、吃河蚌,为了更好的搞开硬壳,青鱼的喉咙前端就会用硬硬的角质层来辅助,随着吃的东西越多,青鱼的体型越大,这个角质层也会随之变大,要说原理,有点像是我们干活手上长老茧似的。

只不过青鱼的"老茧"确实有一定的价值,处理过的青鱼石色泽类似蜂蜜或者橘子糖,对着太阳看还能透光,品相好的表面还有隐约的波浪纹。

对一些生活在水边的老百姓来说,青鱼石算是抢手货。老一辈人说青鱼石能够镇水鬼、保平安,小孩戴着睡觉不哭闹,不容易被吓到,因此也叫“鱼惊石”。据说早年间还有人让出嫁的姑娘戴个青鱼石吊坠,说是能带来好福气。也有人会把青鱼石当成核桃一样盘,盘得是油光水滑,不过这倒是不稀奇,毕竟“万物皆可盘”。

加工青鱼石算是个技术活。首先鱼石就不能太小,不然压根处理不了。取出来的石头先得阴干一段时间,根据气候不同可能是1周到3个月,等它彻底变硬了才能动手,否则很容易开裂。熟练工们用砂纸从粗磨到细,边磨边对着光看纹路,然后决定要不要做造型。要的话就得开始雕刻了,然后再用茶油泡。

品相好的青鱼石能卖到几百块一克,但大多数也就是个普通的饰品的价钱。至于网友们一直说的“上万”,那我确实是没怎么见过,毕竟也不在这个圈子内。

有没有知道情况的网友分享一下?