在我国文学创作中,孙悟空这一传奇人物如同一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。

他的形象不仅承载着中国古代神话的精髓,更是东西方文化交融的产物,从唐代高僧的传说到印度神话中的神猴,孙悟空的原型似乎总是扑朔迷离,引人遐想。

而孙悟空故事背后,更是隐藏着一段跨越千年的文化演变史,本文将带领读者穿越时空,探寻这位齐天大圣的前世今生,揭开其背后的历史谜团和文化渊源。

一、高僧传说:悟空法号的前世缘

在唐代民间传说中,长安城有一位名叫车朝奉的高僧正在佛寺中诵经礼佛。他那铁棍般的手臂和精湛的武艺,在僧侣中颇负盛名。

谁能想到,这位看似普通的僧人,竟与后世闻名遐迩的孙悟空有着不解之缘?

车朝奉的一生充满传奇色彩。幼年习武的他,曾挥舞着一根重达三十六斤的熟铁棍,在武林中闯出一片天地。然而,命运的齿轮在751年悄然转动。

那一年,车朝奉奉命护卫唐朝使团西行,不料途中染病,滞留在了佛教圣地罽宾国。

在异国他乡的佛寺中,车朝奉仿佛听到了内心的召唤。

他毅然剃度出家,法号法界,开启了一段全新的人生旅程。十三年后的764年,法界法师远赴印度北部,潜心研习佛法。他如饥似渴地汲取着梵文经典的智慧,同时也收集了珍贵的佛舍利。

岁月如梭,转眼间近四十年过去了。当年那个意气风发的武林高手,如今已是一位饱经沧桑的高僧。他带着满腹经纶和对佛法的深刻领悟,终于踏上了归途。

虽然车朝奉的经历与玄奘法师有些相似,但他身上所体现的武勇精神和探险气质,却更加贴近我们熟知的孙悟空形象。

这位不畏艰险、身手不凡的高僧,或许正是《西游记》作者吴承恩笔下孙悟空的灵感来源之一。

随着时间的推移,关于车朝奉的传说在民间不断流传,甚至演变出了许多离奇的版本。特别是在互联网时代,这些传说更是以惊人的速度传播开来。

一时间,学界对孙悟空原型的讨论此起彼伏,车朝奉的故事成为了热点话题。

然而,历史的真相往往比传说更加复杂。我们不能轻易下定论,认为车朝奉就是孙悟空的唯一原型。相反,我们应该以更加开放的视角,去探索这个传奇人物背后的多重渊源。

二、石槃陀与胡僧:佛教传播中的异域风情

在探寻孙悟空形象起源的过程中,我们不能忽视另一个重要的历史人物——石槃陀。这位来自西域的胡人,曾作为玄奘法师西行取经的随从,他的故事为孙悟空的形象增添了几分异域色彩。

石槃陀的外貌特征颇为引人注目。据说他生得面如猴貌,力大无穷,这与我们印象中的孙悟空何其相似。在敦煌壁画和《玄奘取经图》中,石槃陀的形象被生动地描绘出来,成为了佛教艺术中一个独特的存在。

然而,相比于孙悟空在中国文化中的显赫地位,石槃陀的故事却鲜为人知。这种反差令人深思:为何相似的原型会有如此不同的命运?

或许,这正体现了文学创作的神奇之处——它能将历史中的零散片段,编织成一个令人难忘的传奇。

尽管如此,石槃陀的形象并未就此湮没在历史的长河中。在唐代的玄奘取经图和元代的《唐僧取经图册》中,我们依然能看到类似石槃陀的人物。

这些艺术作品为孙悟空的形象塑造提供了重要的文化背景,展示了佛教传播过程中的异域风情。

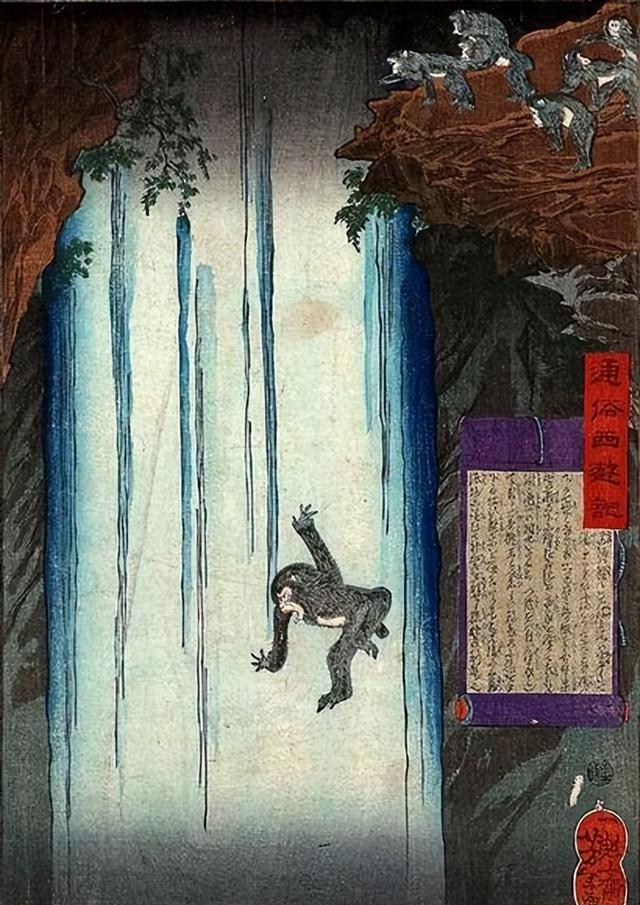

除了石槃陀,中国古代的白猿传说也可能是孙悟空形象的重要来源之一。唐代传奇《补江总白猿传》中描绘的猿精形象,与孙悟空有着诸多相似之处。

特别是猿精劫掠妇女的情节,让人不禁联想到孙悟空大闹天宫的情节。

在四川地区出土的汉代石刻中,我们同样能看到栩栩如生的猿猴形象,这些艺术品与《补江总白猿传》中的白猿精遥相呼应,展示了猿猴在中国神话体系中的重要地位。

著名学者巫鸿的研究更是揭示了这些猿猴形象在不同历史时期的文化流传,为我们理解孙悟空形象的多重影响提供了宝贵的线索。

三、从探险家到亡命之徒:孙悟空形象的多面性

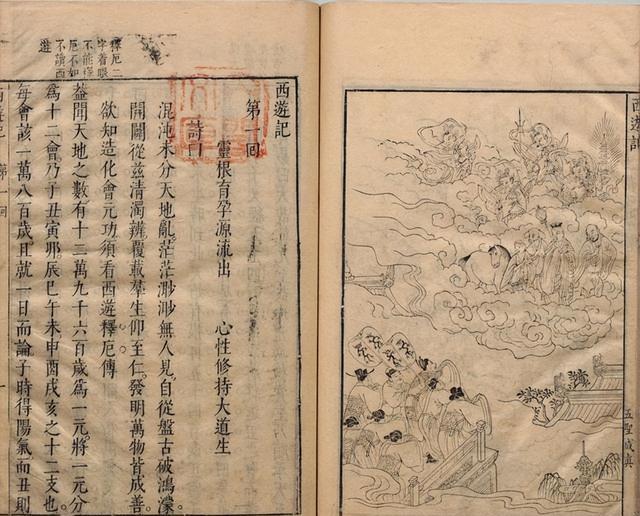

比《西游记》最早的话剧民间故事中,孙悟空不仅是一个神通广大的齐天大圣,更是一个富有冒险精神的探险家。他的故事始于花果山,却并未止步于此。

为了寻求长生不老之术,孙悟空毅然离开家乡,踏上了一段漫长而艰辛的旅程。

一只猴子独自乘着竹筏,漂流在茫茫大海之中,最终抵达西牛贺洲。这段旅程不仅体现了孙悟空对未知世界的好奇心,更展示了他无畏的探险精神。

在须菩提祖师的指导下,孙悟空经过十多年的刻苦修炼,终于学得了七十二般变化的神通。这段修行经历,既是对佛教修行过程的想象,也折射出了古代文人对于自我提升的追求。

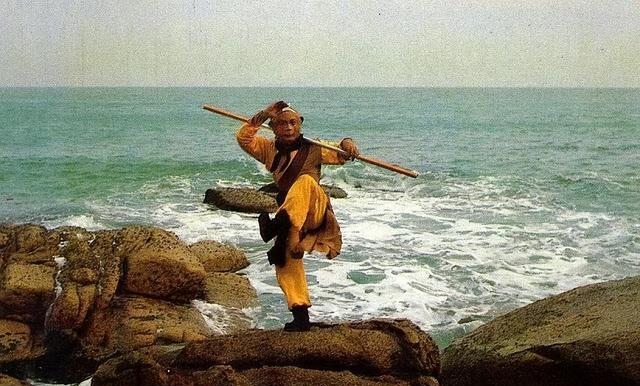

孙悟空的形象在《西游记》中得到了充分展现,他的七十二般变化和腾云驾雾的本领,不仅令读者叹为观止,更成为了中国古典小说中最为精彩的片段之一。

特别是孙悟空与二郎神的战斗,堪称整部作品的巅峰之作。在这场旷世大战中,孙悟空展现了超凡的法术和战斗技巧,将自己的角色发挥到了极致。

他凭借无与伦比的力量与神通,几乎颠覆了天庭的秩序,展现出了一个亡命之徒的形象。

这一情节让人联想到中国古代水神无支祁的传说。无支祁是一种凶猛的水兽,因反抗大禹而被压在淮水底下。

也有研究说孙悟空被如来佛祖压在五行山下的情节,显然借鉴了这一神话元素,体现了中国古代神话的承继与创新。

尽管孙悟空桀骜不驯,但他在取经路上却展现出了另一面——忠诚的护卫者。

无论是化斋、历险,还是保护师傅,孙悟空始终站在团队的前线,展现了强烈的责任感。这种角色的转变,既体现了孙悟空性格的复杂性,也反映了中国传统文化中对忠诚和责任的重视。

四、齐天大圣的多元起源:文化交融的产物

孙悟空的形象不仅仅源于中国本土的神话传说,还可能受到了印度文化的影响。印度神话中的神猴哈奴曼,被许多学者认为是孙悟空的另一个重要原型。

在印度史诗《罗摩衍那》中,哈奴曼展现出了惊人的神通。他能够随意变化大小,轻松飞越整个印度半岛,甚至能从鹰神的耳朵中逃脱。

这些神奇的能力,与孙悟空的七十二变有着惊人的相似之处。

著名学者胡适和陈寅恪曾提出,哈奴曼可能是孙悟空最早的形象来源。这一观点引发了学界的广泛讨论,也为我们理解孙悟空形象的多元性提供了新的视角。

然而,尽管哈奴曼在印度和东南亚文化中具有重要地位,但在中国佛教的传播过程中,他的形象并未得到广泛传播。

佛教经文中虽然有一些关于哈奴曼的间接提及,但这些内容并未成为中国佛教的核心教义。同时,印度教在中国的影响也相对有限。

因此,孙悟空与哈奴曼之间的联系仍然存在争议,需要更多的历史证据来支持。

除了印度神话,中国本土的历史人物也可能是孙悟空形象的来源之一。甚至学者还发现,明代《花关索传》中的关索形象与孙悟空有着某些相似之处。

关索是三国时期名将关羽的儿子,传说中他身材矮小但勇猛无比,这与孙悟空的猢狲形象颇为相似。

然而,关索作为孙悟空原型的说法也面临着时间上的挑战。在南宋时期的《大唐三藏取经诗话》中,孙悟空的形象已经初具雏形,而关索的传说在这一时期并未广泛流传。

这种时间上的错位,使得关索作为孙悟空原型的说法缺乏充分的证据支持。

有趣的是,孙悟空的籍贯也成了各地争相认领的对象。山西娄烦县、福建省顺昌县、甘肃、江苏连云港等多个地方,都宣称是孙悟空的故乡。

每个地方都有相应的传说和证据来支持自己的说法,这种现象反映了孙悟空形象在民间的广泛影响力。

这些地方性的传说和文物,为我们理解孙悟空形象的多元起源提供了丰富的素材。

结尾:

孙悟空的故事并未随着《西游记》的完成而画上句号。在现代文学和流行文化中,这个古老的神话人物依然焕发着新的生命力。

今天,我们可以在动画片、电影、甚至游戏中看到孙悟空的身影。每一次重新诠释,都为这个千年传奇增添了新的色彩。

有趣的是,据日本专家探讨,认为日本动漫《七龙珠》中,主角孙悟空的形象就明显受到了中国孙悟空的影响,这种文化的跨国传播,展示了我国孙悟空形象的生命力和影响力。

不仅如此,在现代艺术创作中,孙悟空也常常被赋予新的寓意和象征。有艺术家将他塑造成反抗权威的符号,也有人将其视为东方智慧的化身。

这种不断演变的形象,折射出了不同时代人们的价值观和精神追求。

而在学术界,关于孙悟空起源的研究仍在继续,每一项新的发现都可能为这个千年谜题带来新的启示。可以说,孙悟空已经超越了文学角色的范畴,成为了一个永恒的文化符号,见证着中华文明的延续与创新。

对此,你有什么不同的看法呢?