北宋天圣五年(1027年),汴京城外的一桩民事纠纷,悄然成为改写朝堂格局的导火索。

刘氏是汴京富商之女,嫁入城南王家后不久,丈夫病逝,留下巨额田产与商铺。按照北宋初年的《宋刑统》,寡妇改嫁虽需宗族同意,但民间对此并不严苛。刘氏的特别之处在于两点:她欲改嫁的对象是亡夫的堂弟王琛,而她名下的财产足以撼动整个家族的根基。

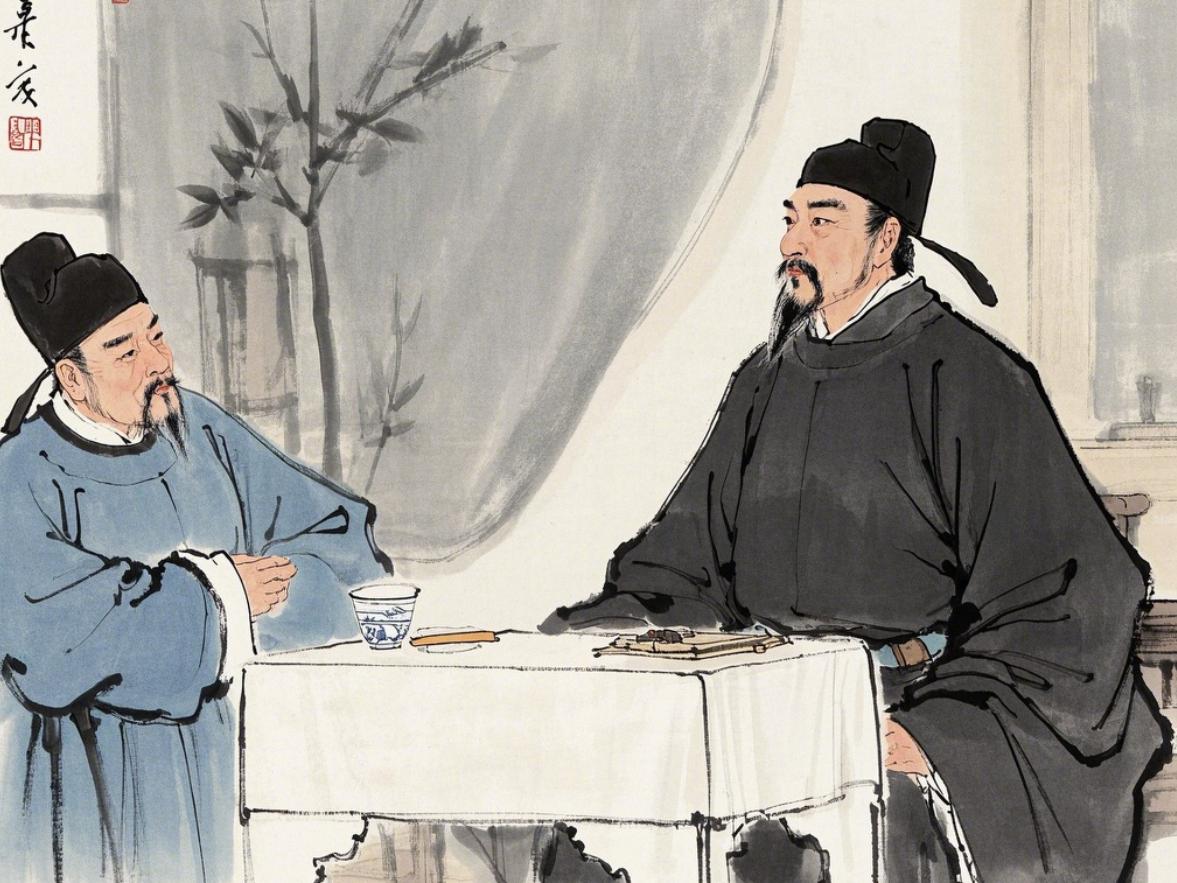

王家宗族以“伦理不合”为由阻挠婚事,声称刘氏若执意改嫁,必须将财产全数归还夫家。双方争执数月无果,最终闹至开封府。时任开封府尹的陈尧佐受理此案,最初判定刘氏可保留部分嫁妆,但需将夫家产业交还宗族。这一判决激化了矛盾——刘氏当庭撕毁文书,高呼“天下岂有夺寡妇生计之理”,引得汴京百姓哗然。

案件迅速发酵。茶肆中流传着“刘氏为守节自毁面容”的谣言,而士大夫则将其视为“礼法之争”的缩影。无人料到,这场官司将揭开北宋朝堂最隐秘的疮疤。

吕夷简的权术与危机天圣年间的朝堂,实权掌握在垂帘听政的刘太后手中,而宰相吕夷简是她最倚重的代理人。

吕夷简以“务实”著称,他主导的税制改革曾为朝廷增收两成赋税,但也因重用地方豪强饱受诟病。当刘氏案传入宫中时,吕夷简最初的反应是“小事一桩,速决即可”。他授意陈尧佐尽快结案,避免民间议论干扰新政。

然而,御史中丞范讽嗅到了机会。这位以“清流”自居的官员,早已对吕夷简的专权不满。他联合十二名御史联名上奏,痛斥刘氏案暴露“礼崩乐坏,官吏渎职”,矛头直指吕夷简的用人政策。为自证清白,吕夷简下令彻查王家产业,却意外发现更严重的黑幕——王氏家族多年来通过虚报田亩、贿赂税吏,偷逃税款高达三十万贯,而涉事官员多由吕夷简提拔。

天圣七年(1029年)春,吕夷简的相位已岌岌可危。

刘太后为平息舆论,命三司使程琳重审刘氏案。调查结果显示:王氏家族偷税案涉及京东路、京西路六名转运使,其中三人是吕夷简的门生。更致命的是,程琳在账册中发现吕氏族人收受王家贿赂的证据。尽管吕夷简坚称对此毫不知情,但御史台已将他定性为“贪腐之源”。

四月,刘太后含泪下诏:“宰相吕夷简,失察于下,有负圣恩,罢知江宁府。”这位执政七年的权臣,最终倒在了自己编织的关系网中。吕夷简离京当日,汴京百姓夹道投掷菜叶,而他的政敌们已在筹划下一轮攻势。

接任宰相的枢密使张士逊,是北宋罕见的“文武双全”之臣。

他早年平定蜀地叛乱,深得真宗赏识,但与文官集团关系微妙。面对刘氏案的烂摊子,张士逊选择“怀柔”:对涉案官员罚俸了事,同时默许刘氏改嫁以安抚民意。“朝廷不宜为乡野琐事劳神。”他在奏疏中写道。

这一策略激起了更猛烈的反弹。范讽等人痛批张士逊“姑息养奸”,而地方官员则因处罚不公离心离德。天圣八年(1030年)六月,京东路爆发税吏罢岗事件,参与者高呼“宰相不公,何以服众”。刘太后震怒之下,将张士逊贬为邓州知州。从拜相到罢黜,仅隔十三个月。

李迪的铁腕与失算第三位宰相李迪的上台,曾被寄予厚望。

他是真宗朝老臣,以刚正敢言闻名。为挽回朝廷威信,李迪采取雷霆手段:将刘氏夫家宗族十七人下狱,并派禁军查封王氏产业。“乱法者,虽豪强必诛!”他在朝会上厉声宣告。

这一决策却引发更大危机。王氏宗族与皇室有联姻关系,其女嫁予楚王赵元佐之孙。宗室联名上书抗议,指责李迪“践踏祖制”。更糟糕的是,李迪查抄的财产中,竟有刘太后侄子的投资凭证。明道元年(1032年)正月,李迪在内外交困中请辞,成为本案第三位倒台的宰相。

三位宰相的结局,折射出刘太后的政治手腕。

这位垂帘听政的太后,始终将皇权稳固置于首位。吕夷简权倾朝野时,她借刘氏案削弱相权;张士逊试图调和矛盾,她却以“无能”为由弃之如敝履;李迪触动宗室利益时,她又果断止损。《续资治通鉴长编》记载:“太后每除一相,辄收权三分。”

案件的最终判决同样充满权谋色彩:刘氏可改嫁但需捐献半数家产修佛寺,王氏家族补缴税款却不追究刑责。这场看似平衡的结局,实则是刘太后对各方势力的妥协。

伦理与利益刘氏案的本质,是北宋社会转型期的伦理冲突。

唐末至宋初,寡妇改嫁尚属常见。敦煌出土的文书中,甚至有“夫亡改适,资财分半”的民间契约。但到天圣年间,随着土地兼并加剧,宗族愈发重视财产控制权。《袁氏世范》明确写道:“寡妇无子,财当归族。”

本案的特殊性在于,刘氏不仅携带财产改嫁,还选择了夫家亲属。在宗法制度下,这既挑战了“内外有别”的伦理,又威胁到宗族财产完整性。当这种民间矛盾与党争结合,便演变成动摇朝纲的飓风。

吕夷简、张士逊、李迪的失败,揭示出北宋中期的政治顽疾。

吕夷简倒于“关系网反噬”,证明专权式治理难以应对复杂利益链;张士逊的绥靖政策暴露了朝廷对地方控制力的衰退;李迪的悲剧则显示,即便清官也难敌体制性腐败。《宋史·宰辅表》评价:“天圣三罢相,皆非其罪,时势使然耳。”

耐人寻味的是,吕夷简在仁宗亲政后复相,主导“庆历新政”前的改革;张士逊晚年竟再度拜相,成为北宋唯一两度执政的枢密使;而李迪终老于地方,其孙李孝寿却成为徽宗朝酷吏。命运轮回中,尽是权力游戏的讽刺。

刘氏案的涟漪,持续影响着北宋乃至南宋的国运。

司法层面上,《天圣令》在案件次年新增条款:“寡妇携产改嫁,需三老见证立契。”经济上,朝廷借机整顿地方税务,设立“转运司审计院”。最具深远影响的是思想领域:案件结束后,周敦颐、程颢等理学家开始强调“饿死事小,失节事大”,为南宋伦理枷锁埋下伏笔。

千年后再看此案,其意义远超三个宰相的罢免。它既是平民女子对抗时代的悲歌,也是传统社会转型的残酷注脚。当法律沦为党争工具,当道德成为权力遮羞布,真正的输家,永远是渴望公正的普通人。