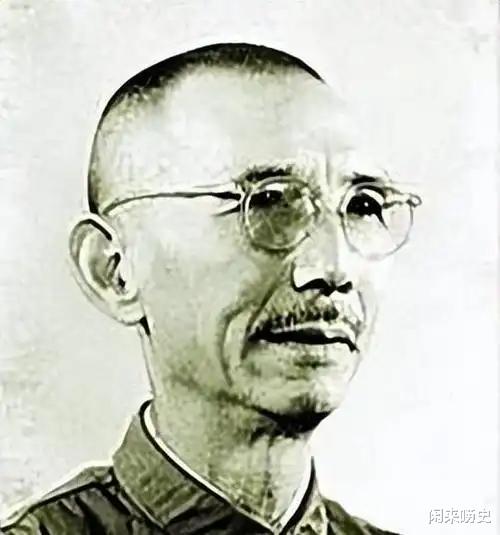

1971年,唐生智,一个不怎么爱照相、也不爱出风头的老将军,在长沙悄无声息地走完了他一生。

离别前,他在床上叮嘱家人、轻声道别的“落幕式”。不过,这样的“告别”竟然留给后人一个无法言说的“遗憾”。

子女们一愣,心里很疑惑。

那么,他到底说了什么?

01唐生智可以说是一个从“生来就不安分”的人。出身显赫,爷爷一品提督,父亲也是地方上数得着的贵族——按理说,能悠哉悠哉过一辈子,过个小富贵生活,那是妥妥的。

可偏偏这个人不吃这一套——他从小就觉着,家里有点儿“太平盛世”的意思,外面却是风起云涌,列强们像狗皮膏药一样贴在中国身上,清廷一边还在满嘴胡话,另一边,民众早就急得像锅里的蚂蚁。

小唐没少见过一些“爷爷训话”的场面——这不是一般的叹气,这是真心不忍,看着祖国那日渐蹒跚的背影,家族里那些年长的男人们把脸都给撇了,愁得连个好酒都没心情喝。你要知道,唐生智年纪不大,但耳濡目染中,自己也开始觉得“家国危机”啥的,真不是空话。眼看着周围环境动荡,弄得自己有时候都在想:“咱这出生在显赫家庭的人,是不是该做点啥?”

于是,15岁的他去上了个武备学堂——他是想打破这些绅士式的“讲究”,能学点儿好东西。别看他当时还年轻,眼睛早已从家族的“金碗”里出来,关注更远的世界了。

在这地方,他见识到了各种新式教育理念,心里就明了:原来呀,打仗不仅仅是用枪,还得用脑袋——要想拯救这破国家,光是站在家族的堡垒里等着不行啊。于是,学校的气氛给了他一股“革命风”,那叫一个如鱼得水。

时间一晃,1909年,他转到了湖北武昌南湖的第三陆军中学——可别小看这学校,这地方可比他以前的武备学堂要激进多了——别的同学还在讲“怎么做个好军官”,唐生智已经开始琢磨怎么“推翻旧世界”,更气人的是,自己还被革命思想一激,偷偷加入了同盟会——小子,眼看就要暴露了,还不慌不忙,丝毫没有“下棋输了”的心态,倒像是早就准备好了一张“革命蓝图”。

然后,1911年,辛亥革命终于爆发——唐生智这时候,彻底进入了自己想要的“战场”,直接投身了革命。你以为他像那些平常的小青年,光是嘴巴上说说而已?不,这家伙带着一帮同学,直接加入了起义大军,这阵势,几乎比春秋战国还要热闹——这么一看,倒是觉得,这个“革命梦”,不是空穴来风。

正如他所想,抛下家族的荣光,和一堆热血青年一起闹革命,或许才是他“理想中的人生”。别看他个头不高,眼里却能看见未来的风云变幻——小唐同学一身铁血,走上这条道路,没准备退路。

02到了军队,唐生智眼见军队内部的腐败像霉菌一样四处蔓延,连那些所谓的革命者也在一边喊“打倒封建”,一边偷偷摸摸吃着空饷,连地方上的势力也能借革命之名顺带着发财——这场面简直让唐生智看得火冒三丈,恨不得给那些上级干部们当面来个“革命示范”,可是啊,这群人不但不听,还一个个拖着脸就开始排挤他。你说,老百姓被剥削得像吸血鬼一样,这帮“革命战士”倒是先把自己给“革命”了。

唐生智火急火燎地想改革,却发现这不是一个“握拳揍人”的简单活。刚才还一心要改天换地,结果人家看你急了,给你踢出局,差点直接把他打包送回家。于是他一咬牙:“算了,等以后再说。”于是,唐生智选择了“深藏功与名”,干脆回到学校,继续给自己补充点“内功”。这年头,他的“革命计划”就像一盘大棋,暂时退一步,才是为了以后多吃点“棋局”上的糖。

于是,1912年他去了当时风头正劲的保定军校,准备给自己加点“特训”,那时候他就觉得:“自己就是个在关键时刻能逆袭的主儿。”保定军校呢,挺严厉的——你知道吧,里面有一帮“硬核”战友,白崇禧、傅作义什么的,个个都是人才,尤其是白崇禧,那态度也特别“生猛”——他上课时一脸“我看你不顺眼”的样子,不知道是对老师,还是对全世界都不顺眼。

唐生智也就这样,在那里积蓄着能量,从一个稚气未脱的小伙子慢慢变成了“军事理论书里的精英”,他慢慢明白,军队改革不只是喊口号,得有纪律、得讲效率,还得让理论和实践这俩小子“站在一条战线上”,不然这革命连自己都带不动,怎么带别人?

唐生智从保定军校毕业后,成绩特别好,简直像个“军校榜单上的VIP”,要不是革命这事太大,他还真能在军校里待几年,可能会成为什么“军事天才”,不过他并没有停下脚步,开始了他的“军旅升级打怪”之路。从一名排长开始,到营长一步一步走上前线,成了那个时候少数“战功显赫”的小将之一。

031926年,北伐打响,唐生智那时候正忙着一边背着包,一边喊着“兄弟们,咱们这回可是大有可为!”这种豪气十足的口气,好像全世界都在给他加油。结果他的第八军真就不负众望,横扫北洋军阀的阵地,节节胜利,打得那些蒋介石背后的“大哥大”都懵了,连连感叹:“这小子真能打!”

他那几个月里可是“锋芒毕露”,有些人甚至说:“这小伙子,不错,能当蒋介石的接班人。”别看他当时正气得很,毕竟年轻人谁没点“英雄梦”呢。可惜,他那时候还没看清楚,这场革命到底是怎么回事——别光看表面,里面的水深得很。

不过,北伐归北伐,表面上看大家的心气都挺高,结果这局一打完,唐生智突然发现——天啊,这国家看起来好像统一了,但别高兴得太早。蒋介石可不是真的为国为民,他为了那点私利,可真是什么事都能做得出来。

更糟糕的是,他那一套“老子天下第一”的独裁风格,让唐生智看得越来越不顺眼。两个人一开始挺有革命理想的搭档,后来一见面就像“老乡见老乡,两眼泪汪汪”那种嫌弃,唐生智甚至在一次战略会上直接怼蒋介石:“你这保守策略迟早把革命搞砸,到时候全都玩完!”结果,蒋介石一听,心里暗自盘算:“这小子不行了,先冷落着他。”

1927年“四一二”政变爆发,唐生智一看,这时候你不反还等着干啥?蒋介石撕破脸,干了点“为自己好,为国家坏”的事,唐生智心头那根线瞬间断了:“哎,蒋介石你太狠了!”于是,唐生智一拍胸脯:“兄弟们,咱这回反了!”可惜的是,革命里最怕的就是“阎锡山转身的速度”,这回正当他带队反蒋时,阎锡山却突然“反水”,让唐生智这股劲头打了水漂,革命果然没那么容易。

结果,唐生智只能带着心中的那股怒火去流亡海外,几个月下来,脑袋里始终不忘那个背叛的蒋介石,心里想着:“行,你是大哥,大哥你厉害,来日方长。”从此他对蒋的恶行彻底不买账了——你蒋介石能当一阵子大哥,但迟早会有一个“唐生智”跳出来,给你点颜色看看!

041937年,抗日战争爆发,唐生智这位被蒋介石冷落多年的老将,突然又接到“召唤令”——从家里挤出椅子,吹了吹胡子,打了个哈欠,“好吧,玩够了,准备再次上场。”蒋介石给他安排了个重头戏:“南京保卫战,任务交给你了,别让老百姓笑话咱们。”唐生智也知道,自己早就被蒋冷藏成“剩菜”,这回能再度上场,算是捡了个大便宜,顺便也觉得自己有点道德义务,得为国家出把力。

然而,眼看着周围士气低迷,部队满身疲惫,装备也跟“金枪不倒”的梦想差得远,唐生智心里明镜似的清楚——这场仗,能不能保住南京真没谱。没办法,形势比人强,没什么好说的。

可接下来日军的炮火一点也不诗意,直接就给了唐生智“硬气”的一击:炮弹四处乱飞,指挥部都得像玩躲猫猫似的换地方。

唐生智虽然总是装作满不在乎的样子,但心里早就准备了几手“自救术”。因为不管怎么说,自己一人倒下,底下那些铁血汉子可不能也跟着跟傻似的跟着跑。可惜,虽然他也拼命为士兵们鼓气,但战况越来越糟,到了最后,唐生智清楚地知道,南京的命运已经走到了尽头。他开始一边骂蒋介石“太懒散”,一边死命求他:“老蒋,咱能不能早点撤呀?这都快到没法聊的地步了!”

最后蒋介石终于松口:“好吧,撤吧。”结果很多人都没收到消息,整个撤退变成了一场闹剧。

南京失守后,唐生智选择回到湖南老家,开始自在过下半生。

05回到老家后,唐生智选择了一个偏僻的地方,那里连小猫都懒得来,心情差不多的他决定开个学校,反正他总得找点事做,人生不能这么轻松过,做个“隐士”也得做得有点意思。他设计了一堆课程。

然而,不管他怎么设计,唐生智始终感觉自己内心有个声音在嘀咕:这年头,光讲责任、讲情怀能把人带向哪里?枪炮是不是能解决一切问题?他开始怀疑那些曾经他深信不疑的东西。直到有一天,他看到了毛主席的著作,结果一下子把他从迷雾中拉了出来。

毛主席说的那些东西让他一下子觉得,“我过去一直觉得打赢仗就能解决问题,结果人家告诉我,打赢仗以后得有个好政府。”

1945年,抗战终于胜利了,可唐生智心里却在想:“打赢了,但赢了之后能不能让老百姓过得好点?”毕竟,胜利了,可百姓的日子依然没好转。蒋介石那帮人倒是挺能争功,大家都在抢着为自己背书,争着做“英雄”,可忽略了一个最基本的事实——百姓依旧挨饿,依旧在泥里滚来滚去。

有一天,唐生智站在田间地头,看到一些老百姓拿着锄头干活,旁边一堆堆的土豆还没挖完,他突然激动了起来。他发飙似的讲了一段:“抗战打了那么久,打得血流成河,最后换来的却是大家的口袋里没米,桌子上没菜。”

这番话一出,简直是“炸了锅”。蒋介石那帮人听了肯定没高兴,但唐生智也知道,自己大概是彻底得罪了“老蒋”那一派。无论如何,他已经不再能回头,他看着家乡那片破田地,心想:“这帮人好像只会开会喊口号,真正关心百姓的人,恐怕就是我这种‘问题青年’了。”

061946年,蒋介石又一次伸出橄榄枝,请唐生智“出山”。你说,蒋介石这人真是够了,明明大家都知道内战打得烂成那样,还一个劲儿地想把唐生智请出来帮忙,感觉有点像把个不太想玩麻将的朋友硬拉到牌桌上,拍着他的肩膀说:“你就是我们这一局的关键。”唐生智当时一听,差点没笑出声来,觉得自己好像被邀请去当一个带着军帽的“救世主”,可是他转念一想,这个“救世主”的帽子戴上去也就是真的困了,可能得累死。

“我拒绝了。”唐生智对身边的人说得义正言辞,“有些事,不能只看表面,得看看背后的目的。”他深深地知道,国民党这帮人已经混得差不多了,这时候再上去,最多就是陪着他们继续打“拖延战”,根本不可能有大局可言。蒋介石请他出山,唐生智心里早就明白,不是请他去打仗,而是想让他帮忙收拾残局。结果,唐生智坚决摇头:“别了,山太高,路太远,我不去了。”

1949年,国民党那帮人快要输得没底了,唐生智看着他们的一堆乱局,心想:“这下好了,机会来了。”他不像那些只知道把枪握得死死的将军,他开始出手调解,游走于各个地方,开始劝说:“你们想想,继续打下去,能打成什么样?我说,你们要是现在还看不清形势,就真是傻了。”

陈明仁听了之后,皱了皱眉头,心里一紧:“唐生智,这话说得我挺动心的。”他想着,打下去也没什么意思,留着脑袋总比丢了更好。

于是,经过几番周旋,陈明仁终于决定跟唐生智合作。唐生智可不是那种会在背后使狠招的人,他的手段更像是“善意的劝导”,就差没拿个茶壶给人倒茶了。

人们总说历史是一场大戏,而唐生智大概就是那个聪明的“演员”,不一定总是站在最前面,但总能在关键时刻站出来,用最巧妙的方式打破局面。至于蒋介石,大概到最后也没想明白,唐生智到底是为什么不回头。这世界,真是个大舞台,很多时候,光靠硬撑可不行,得看看背后的真正意图。

071971年的春天,唐生智躺倒了,病榻上面那位曾经纵横捭阖、指点江山的将军,已经变得像个弱不禁风的老头。他的眼睛不再有当年那种凌厉的光芒,看起来就像一位深知自己棋局已结束的老将。躺在那里,他慢慢地呼吸,像是有很多话要说,但话又说不出来,最后只剩下几声叹息。

他的子女们站在床边,眼里充满了担忧。

唐生智睁开眼,勉强扯了下嘴角,声音低得几乎听不见:“我其实还有一个心病啊。”

子女们悄声问:“父亲,你是想说当年的南京的事儿吗?”唐生智眼里闪过一丝痛苦的光,

他又慢慢地闭上眼睛,叹了口气,淡淡说道:“那件事儿不重要了,只不过……我这一生啊,都在希望祖国能够统一,可......我这一辈子,见过太多的分裂,”他沉声说,“国家一分裂,连个方向都找不着。你们不知道,那种局面,是有多痛苦。”

子女们没有说话,他们知道,父亲已经不再是那个站在沙场上,冲锋陷阵的将军,而是一个经历过太多风雨,终于明白了“团结”才是硬道理的老人。他把自己的生命、自己的精力几乎都奉献给了这片土地,他心中的遗憾,恐怕只有自己最清楚。

唐生智这位老将军,骨子里从来没有放过任何一场“战争”,哪怕是“告别战”。他的葬礼也不奢华,就几位亲戚和老部下站在他墓前,怀念着这个曾经在风云变幻的战场上呼风唤雨的老大哥。

“统一,是我的梦想。”他的话虽然平淡,但却有种压倒一切的力量。也许,这就是他最大的成就——那颗追求统一、和平的心,早已化作了无数中华儿女心中的理想,藏进了血液里,甚至比任何一颗子弹都要锋利,穿越时空,激励着一代又一代人。

他死后,风还在吹,雨还在下,但唐生智的愿望,早就像一颗种子,深深埋在了这片土地里,随着岁月的滋养,终会发芽。