近日,著名书法家张旭光先生在新一届“草书四人展”的讲话中,提出“草书的任务不再承担识读的功能,它只对美负责,只对情感负责。”这一观点迅速引起了热议,很多人在惊讶之余不免提出反问,如果汉字不再被识读,那又何以称之为字。

在传统观念里,尽管草书并不是通用字体,但是它依旧是汉字的一种形态,是能够准确表达字意的汉字的一种表现形式,是文化的传递者,是可以被识读并且必须能够被识读的,如果草书不再被识读,那么它旧将失去汉字的基本功能。

然而张旭光先生的这个观点却不是无的放矢,而是通过对书法史的深入研究,结合当代社会文化背景,对书法艺术发展方向的准确预测,反映了书法艺术发展不可逆转的趋势,即从实用性转向纯艺术性。

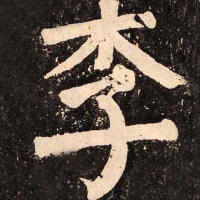

草书最初是为提高书写效率而诞生,虽有根源,但随着时间推移,不断的演变,已经形成为一套独立的文字符号,其辨识与其他书体有着很大的差别,需要专门学习方能识读,通用性越来越弱,致使其艺术性逐渐超越实用性。

在古代,书法既是记录工具,也是艺术表达。所以说书法具有实用性和艺术性的双重属性,但是现代科技取代了书法的实用性,书法只能向纯艺术的方向发展,作为一门纯艺术,其发展就不在受到任何约束,可以以更为丰富的形式展现。

草书的识读本身就具有很高的门槛,草书的书写也要求流畅连贯,需要很多连带简省的处理,更增加了草书识读的难度,这种现象不但在现代作品中存在,在古代经典草书作品中也是普遍存在的,很多草书释文都是草书家翻译以后再呈现给民众的。

科技的发展还改变了文化的传播方式,打字取代了手写,更为高效便捷,这就进一步削弱了书法的实用性,书法将不再承担文化传播的任务,那么书法是否能够被识读就显得不再重要。张旭光先生的观点契合了时代特征。

草书通过线条、结构、节奏等展现独特美感,张旭光的观点强调了这种形式美的独立性。草书常被视为书法家情感的直接表达,识读性减弱反而让观者更关注其艺术表现力。

张旭光的观点反映了草书从实用性向艺术性的转变,强调了形式美和情感表达,符合当代书法艺术的发展趋势。然而,这一观点也可能引发关于文化传承与艺术创新之间的讨论。总体而言,他的看法为草书的未来发展提供了新的视角。