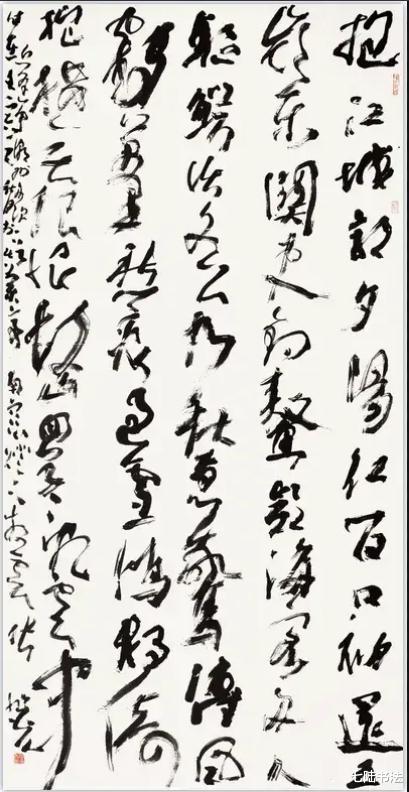

近日,著名书法家张旭光先生在新一届“草书四人展”的讲话中,提出“草书的任务不再承担识读的功能,它只对美负责,只对情感负责。”这一观点迅速引发热议,如果书法不再被识读,那么是否意味着书法将会与文化割裂。

从历史角度看,书法始终与文化紧密相连。无论是篆、隶、楷、行、草,书法不仅是文字的书写方式,更是文化传承的重要载体。草书虽以抽象、流动的线条为特征,但其根基仍在于汉字的结构与文化内涵。

书法与其它艺术形式最显著的区别就是拥有深厚的文化根基,在书法注重实用性的年代,书法是文化传承发展的重要方式,书法与文化的密不可分,才支持了书法经过几千年的历史经久不衰。

然而科技的进步取代了书法的实用性,书法已经不再是文化传承的唯一方式,并且伴随着文化的变革,书法对文化的传承作用越来越弱,文化用铅字来记录,艺术才用书法表现。在这样的特殊时期,如何维持书法与文化的紧密关系,是当代书法家首先要考虑的问题。

失去实用性的书法必然会向着纯艺术的方向发展,就要崇尚创作者的个性表达,实用性书法和艺术性书法的本质区别就在于,实用性书法注重的是传播,艺术性书法则注重注入,传播的核心是要让人读懂,注入则是一种自我表达,并不强调一定被理解和认同,也就不在乎是否被读懂。

一件书法作品无论是否能够被识读,但是都不能缺少创作者的文化注入,这是艺术创作和小儿涂鸦的本质区别,这就要求书法家要求深厚的文化造诣,并且充分体现在自己的书法作品中。

张旭光先生作为当代享誉国内外的书法大家,于传统书法有着深厚的造诣,并且紧跟时代脉搏探索书法发展的方向,他所提出的很多观点都深刻影响着当代书法的发展,对于他的这个观点并不应该仅从字面意思去简单理解,而要结合他一贯的理念去综合解读。

张旭光先生的观点也并非完全割裂书法与文化,而是试图重新定义草书的艺术定位。草书作为一种艺术形式,应超越文字的识读功能,专注于线条、节奏、空间等艺术语言的表达。这种观点在一定程度上反映了当代艺术追求纯粹性与独立性的趋势。

从艺术发展的角度来看,草书脱离识读功能,或许能释放更大的创作自由。艺术家可以更专注于形式美的探索,打破传统书法的束缚,赋予草书更丰富的表现力。这种创新可能为书法艺术注入新的活力。

未来,书法艺术的发展或许需要在传统与现代、实用与审美之间找到新的平衡点。草书作为书法艺术的重要组成部分,其发展方向将深刻影响整个书法领域的未来。如何在保持文化根基的同时,赋予书法新的生命力,是每一位书法家和研究者需要共同面对的课题。