2025年2月,中国航天领域传来振奋人心的消息:载人月球探测任务的登月服和载人月球车正式命名为“望宇”和“探索”。这一消息不仅标志着中国航天技术的又一次飞跃,更象征着中国在月球探索领域迈出了坚实的一步。然而,中国为何如此坚定地投入大量资源和精力开发月球?这背后的战略布局和深远意义,远不止我们看到的那么简单。

一、从“嫦娥奔月”到“望宇”“探索”:中国航天的坚实步伐

中国对月球的探索,可以追溯到古代的“嫦娥奔月”传说。千百年来,中国人对太空的向往从未停止,但受限于技术条件,这一梦想一直未能实现。直到20世纪末,随着航天技术的飞速发展,中国开始将目光投向浩瀚的宇宙。

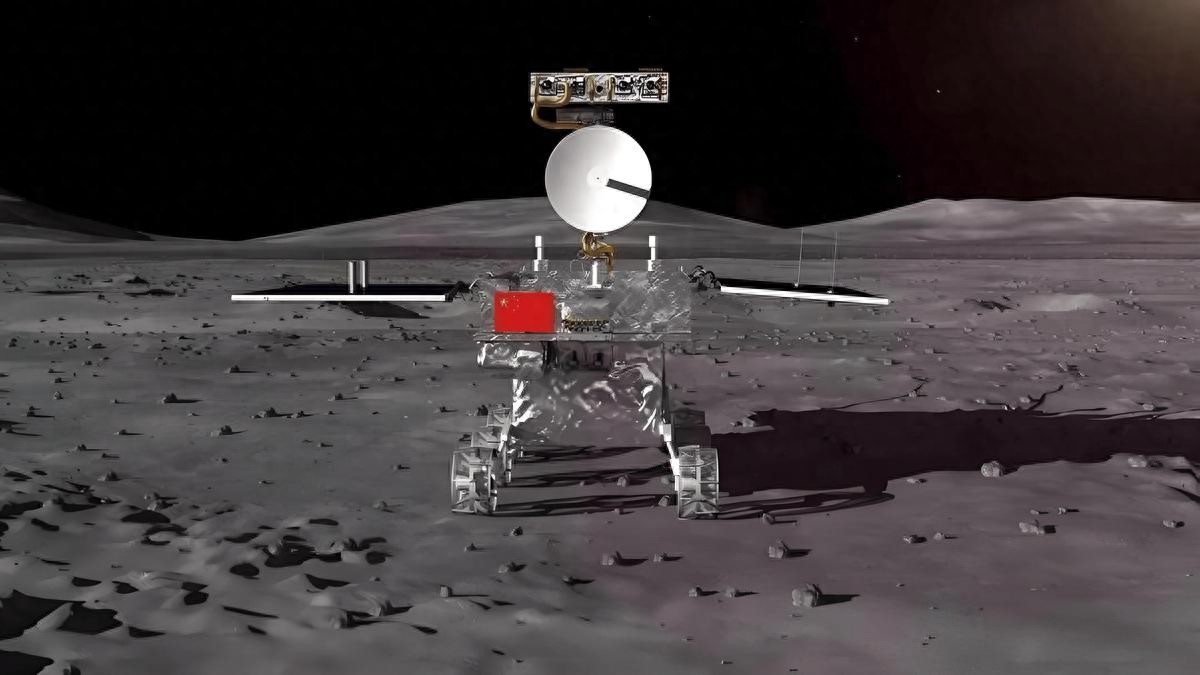

1991年,中国首次提出开展月球探测工程,开启了中国航天的“三步走”战略。第一步是发射卫星实现绕月飞行,嫦娥一号的成功发射标志着中国航天迈出了关键的第一步。随后,中国在短时间内研制出月球车,用于月球表面的探测和巡逻,进一步了解月球的环境。紧接着,嫦娥五号成功采集月壤并返回地球,这一成就让中国在月球探测领域站稳了脚跟。

这些看似艰巨的任务,在中国航天科研人员的努力下逐一实现。从嫦娥一号到嫦娥五号,每一步都走得稳扎稳打。与美国的“阿耳忒弥斯”计划相比,中国航天的推进显得更加有条不紊。美国的计划因种种原因一拖再拖,而中国不仅踏实推进,还取得了显著成效。这种脚踏实地的精神,正是中国航天能够在国际舞台上脱颖而出的关键。

二、2030年:中国宇航员将踏上月球

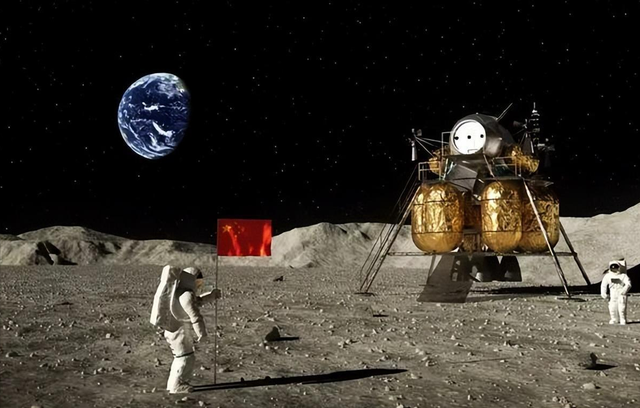

中国航天的下一步目标更加宏伟:2030年实现载人登月。这意味着十年后,中国宇航员将在月球上留下足迹,向世界展示中国航天科技的实力。这一目标并非遥不可及,而是有着坚实的技术基础和明确的实施计划。

目前,中国正在紧锣密鼓地研制一系列关键设备,包括长征10号运载火箭、梦舟载人飞船和揽月月面着陆器。这些设备将确保宇航员能够顺利登陆月球,完成科学实验并安全返回地球。整个登月计划分为两个阶段:首先,双箭火箭将分别搭载月球着陆器和载人飞船,飞行到月球轨道;随后,宇航员将从飞船转移至着陆器,进行月面着陆。

一旦这一阶段顺利完成,中国将成为继美国和苏联之后,全球第三个实现载人登月的国家。这不仅是技术上的突破,更是中国航天综合实力的体现。与此同时,中国未来的计划更加宏大——建设月球基地。一旦月球基地建成,将为中国航天的长期发展奠定坚实基础,使月球的长期居住和研究成为可能。

三、月球开发背后的深远意义

中国对月球的开发,绝不仅仅是为了实现“嫦娥奔月”的古老传说,更有着深远的战略意义。月球上蕴藏着大量宝贵资源,尤其是氦-3这种在地球上稀缺的清洁能源。如果能够成功开发,氦-3将为人类提供一种全新的能源解决方案,缓解地球能源危机。

此外,月球基地的建立还将推动一系列科研实验,如月球种植、月球水资源的开发等。这些实验不仅将为地球上的生命科学、农业和能源领域带来革命性进展,还将为人类未来的星际探索提供宝贵经验。中国科学家计划推出的“月球旋转发射系统”就是一个典型案例。这一系统通过电磁弹射技术,将飞行器以极高速度发射出地面,实现更加便捷的星际运输。与传统的火箭发射相比,该系统具有多次循环使用、能量回收率高和运输成本低等显著优势。如果成功应用,将大大推动太空探索的进程。

四、挑战与机遇并存的未来

尽管月球开发带来了巨大的潜在收益,但也充满了挑战和风险。月球的环境极为恶劣,陨石碎片、太阳风暴等自然现象随时可能对月球基地造成威胁。同时,月球表面的低重力环境可能对宇航员的身体产生不利影响。此外,月球上的温差极为悬殊,白天高温可达100度以上,夜晚温度则降至零下100度以下。如何保障人类在这种极端环境下的长期生存,是一个巨大的技术难题。

然而,面对这些挑战,中国航天人从未退缩。从嫦娥一号到未来的载人登月,每一步都凝聚着科研人员的智慧和汗水。中国航天的发展历程证明,只要目标明确、脚踏实地,就没有克服不了的困难。2030年,中国宇航员踏上月球的那一刻,不仅将是中华民族的荣耀,更是人类探索宇宙的重要里程碑。

中国的登月计划,正如我们所见,不仅仅是为了登上月球,它背后包含了深远的战略目标和科技布局。从月球资源的开发到月球作为中转站的潜力,每一步都在为人类未来的太空探索铺平道路。尽管面临诸多挑战,但中国航天人正以稳步推进的方式,逐渐走向月球,甚至更远的星际。