【导言】

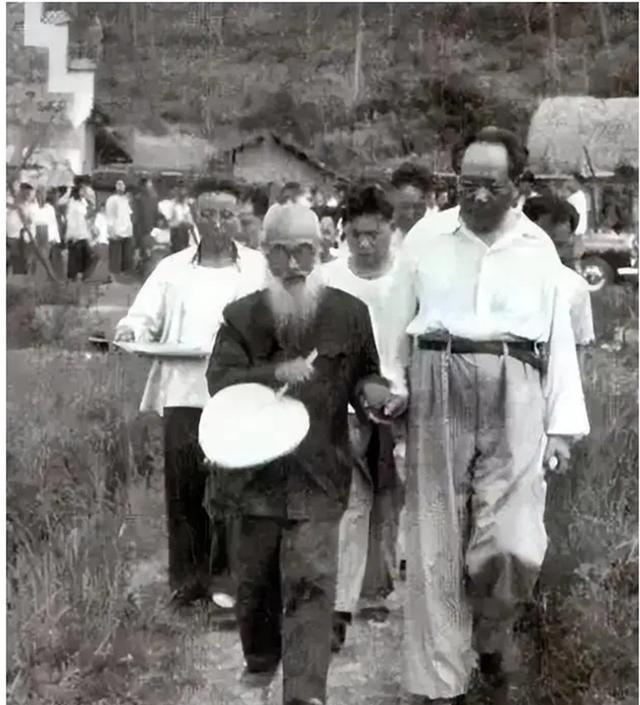

韶山冲有位奇特的白胡子老人,对韶山冲的孩子们而言,这位老人颇为可怕。

少年时期的毛主席,面对他时毫无惧色。

一日,老阿公佯装严厉,开玩笑说要割掉孩子们的耳朵,霎时间,其余孩童吓得面色大变,纷纷慌乱逃离。

六岁时的毛主席镇定地挡在孩子们前,与老阿公据理力争。

老阿公听完毛主席的话,立刻开怀大笑,此后在韶山冲常向人赞扬这位“石三伢子”才智出众,十分了得。

【石三伢子】

众人皆知,毛主席对故乡韶山冲怀有深情厚谊。

另一处他念念不忘之地,是与韶山冲仅十里相隔的唐家圫,此地承载着他外祖家世代记忆,也是他母亲文七妹的故乡。

毛主席的纯真童年在这片温情与智慧并存的土地上绽放,这片土地亦是他智慧启蒙的摇篮,孕育了他的初步智慧。

毛主席诞生于质朴的农民家庭,是毛贻昌与文七妹多年期盼的珍贵礼物,尤显珍贵的是,他之前已有两位兄长不幸夭折。

面对家庭贫困与成员稀少,毛贻昌决然从军,旨在改变家境。

文七妹带着幼小的毛泽东回到唐家圫,前往娘家寻求庇护,希望在那里找到一处安身之所。

在唐家圫,毛主席的外祖母文贺氏以深厚慈爱守护着他,唯恐他遭遇不幸,重走坎坷之路。

她依据乡间古朴习俗,专为毛主席举行仪式,让他认一块结实大石作“义母”。

为他取了一个象征生命力顽强的乳名“石三伢子”,希望他能像磐石一样坚强,茁壮成长。

在外祖母温柔且充满期盼的呼唤“石三伢子”下,毛主席健康成长,直至六岁。

他聪明伶俐,且超乎年龄地懂事勤劳,能协助长辈砍柴、放牛,小小身躯里藏着不凡力量与巨大潜力。

【较量】

童年时,毛主席常与伙伴们在禾坪上玩耍,享受无忧无虑的时光。

那位白发老阿公,凭借幽默风趣,在孩子们心中树立起“顽童克星”的形象。

一日,老阿公佯装严厉,开玩笑说要割掉孩子们的耳朵,霎时间,其余孩童吓得面色大变,纷纷慌忙逃离。

六岁时的毛主席,沉着冷静,勇敢地与老阿公进行了一场关于“理”与“趣”的辩论。

阿公,您此言有误。理若正当,我愿倾听;若理亏气弱,您的胡子恐将不保。

说完,他毅然摘帽,露出稚嫩双耳,展现非凡机智与胆识,令人由衷钦佩。

老阿公常夸赞石三伢子:“他年纪虽小,却口才出众,智勇兼备,绝非平庸之辈,日后必成大器。”

闻此美谈,文玉钦心生愉悦,遂决定破常例,允许毛泽东进入他那虽简陋却满怀希望的私塾之门。

毛主席的启蒙得益于八舅文玉钦的慧眼识才。文玉钦独具慧眼,成为引领毛主席走向知识之路的重要人物。

文玉钦首识毛主席,察其天资聪颖,好学不辍,断言其日后必成大业。

面对毛主席对知识的渴求,文玉钦展现出非凡包容与远见,即便他未到入学年龄,也予以支持。

特许他为“旁听之星”,与表哥文运昌、文南松一同接受教诲,并肩学习。

文玉钦因资源有限,仅教授《百家姓》《三字经》等启蒙书,这对爱玩的小孩来说,是记忆上的难关。

一日,例行考察功课,文家子弟无人能流畅背诵,场面瞬间变得严肃。

此时,默默倾听的毛主席突然站起,声音虽稚嫩却透着坚定:“八舅,让我尝试!”

文玉钦心中惊异,认为孩子所言非实,他未正式教导过毛主席,一个六岁且未受系统教育的孩童,怎能掌握如此深刻的内容?

未等他多想,毛主席已自信起身,口中准确诵出《百家姓》,字字句句清晰无误,显然早已熟记于心。

此事迅速在文家传颂,文玉钦对毛主席高度赞誉,坚信“三岁看大,七岁看老”的古训,断言其未来非凡。

三岁定小性,七岁见老相,石三伢子才智出众且勤奋好学,日后定能成就非凡事业。

毛主席的外祖母文贺氏,作为虔诚佛教徒,满心喜悦,感激佛祖保佑,家中诞生了如文曲星下凡般的人物。

文家众人皆认为毛主席日后定能成为博学大儒,满腹才华,学识渊博。

他日后文采斐然,且展现出卓越的领袖才能,对国家命运产生了深远影响。

【父亲】

七岁那年,毛主席虽眷恋温情的外婆家,却畏惧父亲严厉形象,仍被带回韶山冲,踏上广阔且挑战重重的人生征途。

毛贻昌,旧式农民代表,勤劳为根,心怀朴素致富梦。

他的形象反映了那个时代众多农村父亲的典型,常以严父姿态教育孩子,沉默严肃中蕴含着对孩子的深切期望。

在父亲严厉鞭策与私塾教育的双重影响下,毛主席的成长之路遍布汗水,同时闪耀着智慧之光。

他在私塾里汲取知识,同时,在父亲严格监督下,勤奋从事菜园耕作、牲口圈打扫等农活,两者兼顾,不懈怠学业与劳作。

毛主席在回忆年少时光的文章里,深情地展现了这份独特的经历。

他承认,年少叛逆时,对父亲的严厉感到困惑与愤恨,但随时间推移,他逐渐深刻理解了父亲的用心。

严厉与磨砺铸就了我勤劳坚韧、脚踏实地的性格基础,成为我人格中不可或缺的基石。

【私塾】

在私塾中,邹先生敏锐地发现毛主席展现出异于常人的聪明才智。

毛主席的背书方式与众不同,他未选择高声诵读,而是将内容静默于心,默默记忆。

唇齿轻启,文章已熟记于心,常率先完成背诵,才智出众,令人钦佩。

邹先生对毛主席的才智与努力既赞赏又无奈,这位“问题学生”的与众不同常令他喜忧参半。

面对毛主席不站立背书的选择,他未动怒,反被其独特逻辑触动。

先生静坐授课时,学生应坐背书,提高音量,如此学问之声清晰可闻,确保传授内容入耳入心。

这番争辩展现了毛主席的机智勇气,体现了他对师生平等的朴素认知,令邹先生深受感动。

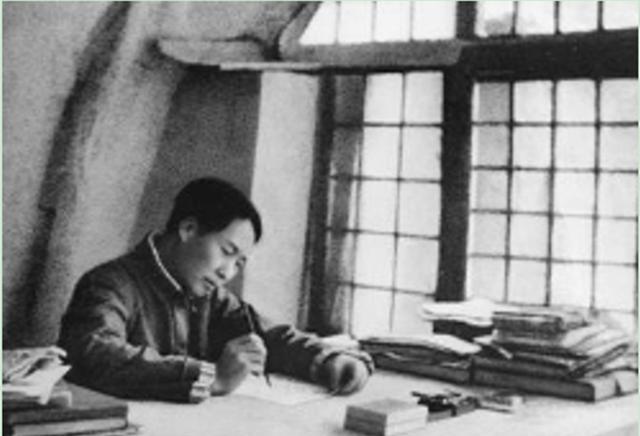

【挑灯夜读】

十三岁时,毛主席离开邹先生私塾,成为家中重要帮手。

日间,他与长工一同辛勤劳作;夜晚,则转而帮助父亲细心整理账目。

尽管劳作艰辛,他仍坚持求知,每晚挑灯苦读至深夜。这份对知识的渴求与坚持,在当时的乡村极为罕见,显得尤为珍贵。

然而,毛贻昌担心儿子熬夜过度妨碍次日劳作,多次劝阻。

毛主席机智应对,夜读时轻掩窗棂,确保室内灯光不被父亲发现,令其误以为已安睡。

【人生无处不青山】

在这段时期,他广泛阅读古典名著,并偶然获得《盛世危言》一书。

书中描述的铁路、电话、电报及轮船等西方科技成就,极大地拓宽了他的视野。

同时,我深切认识到国家之衰弱,由此产生了重回学校、用知识报效国家的决心。

辛亥革命前夕,毛主席,曾弃文从农的青年,以不屈意志和坚定信念,顺利进入湘乡县立东山高等小学堂学习。

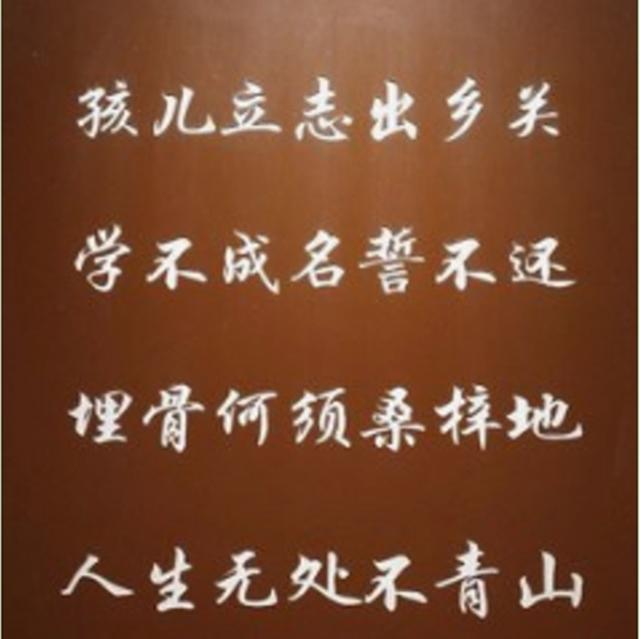

离韶山冲时,他默默在父亲账本中夹入一张简短的纸条,以此含蓄深沉的方式表达离别之情。

其上书:“吾儿立志离乡,不成名不归。身骨无需故乡葬,世间处处皆青山。”

这是对“衣锦还乡”传统的革新超越,更是毛主席对求知渴望与坚定志向的深刻表达,彰显其内心壮志。

自那时起,少年毛泽东的步履与时代紧密相随,他开启了一段既具挑战又意义重大的征途。

这条路异常艰辛,却是他实现个人价值、为国家民族作贡献的伟大道路。

在历史长河中,毛主席之名永载史册,成为后人勇往直前、不懈奋斗的光辉榜样,激励着每一代人持续奋进。

我的手机屏保永远都是毛爷爷