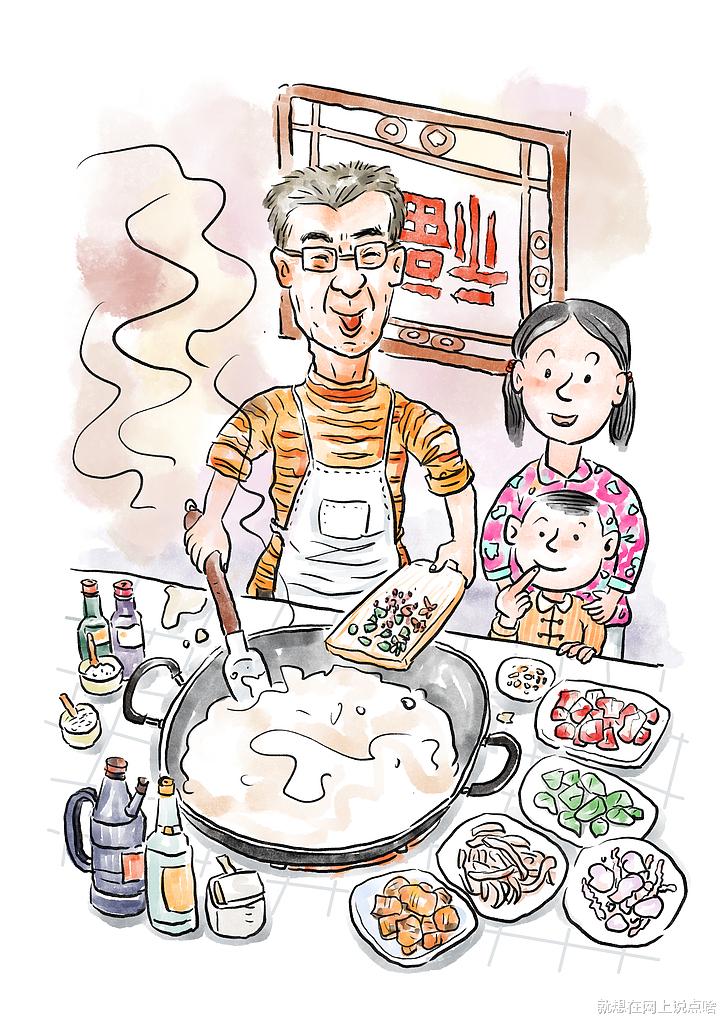

春节前收拾屋子,发现储物柜里积灰的木制点心盒。掀开盒盖,里面空荡荡的,只剩几粒干硬的芝麻粘在角落。这个曾经装满手作年糖的盒子,如今被塞在角落,替代它的是整齐码放的进口零食礼包。

一、被解构的春节仪式

数据显示,2023年预制年夜饭销量同比增长67%,而传统炒货销量连续五年下滑。这组数字背后,是无数家庭春节仪式的集体转型。

老一辈人用整个腊月筹备的春节,在年轻一代手中被拆解重组:大扫除变成三小时上门保洁服务,祭灶仪式简化为朋友圈九宫格,年夜饭由半成品套餐重新组装。效率至上的现代生活逻辑,正在冲刷着传统节日的仪式根基。

但效率提升的同时,那些曾让春节具象化的细节正在消失。熬糖锅边的等待、蒸笼旁的水汽、写春联时的墨香,这些需要时间发酵的仪式,终究难敌即时满足的现代消费习惯。

二、数字时代的团圆困境

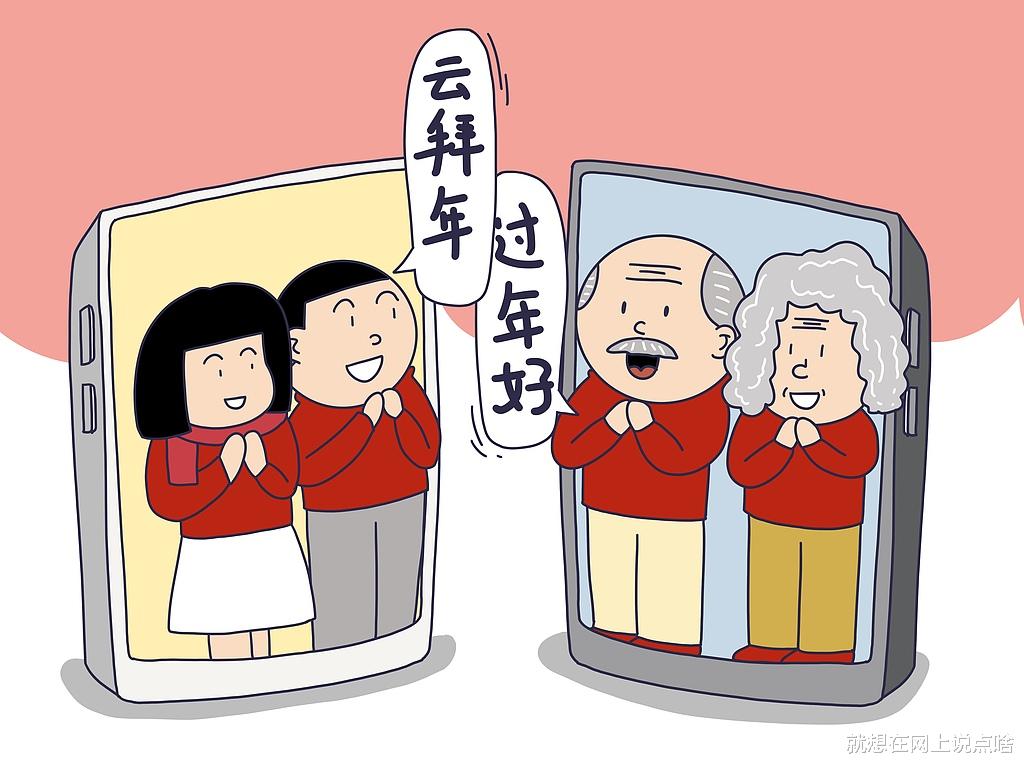

工信部报告显示,2024年除夕当天移动数据流量同比增长42%,视频通话时长却同比下降15%。我们在家族群里疯狂抢红包,却忘了给隔壁房间的亲人削个苹果。

电子蜡烛取代了香火,预制菜冲淡了灶台的热气,AR春联遮盖了手写墨迹。当00后通过VR设备"云逛"庙会,70后父母在直播间购买电子鞭炮音效,不同代际用各自的方式重构春节记忆。

这种重构往往伴随着割裂。家庭群里最热闹的是红包领取记录,年夜饭桌上最忙碌的是拍照的手机镜头。我们创造了新的过节方式,却在某个对着冰箱里剩菜发呆的瞬间,怀念起从前那包油纸裹着的酥糖。

三、新旧交织的春节图景

在传统年俗消退的表象下,一些新的共生形态正在生长。社区调查显示,65%的老年人愿意学习手机拜年,而48%的年轻人开始尝试复原传统年菜。

超市里出现有趣的分层:进口食品区穿梭着年轻人,传统年货区仍聚集着银发族,而在自助包装台前,两代人因为"该用红纸还是礼品袋"产生争执,又在互相妥协中达成和解。

最令人触动的是那些自发的融合尝试:青年教老人用短视频记录年俗,老人带着孩子手写福字;预制菜端上桌时,总要配上家传的青花碗;电子红包到账声里,依然保留着手写祝福语的仪式。

四、寻找春节的恒常价值

当我们讨论年味变淡时,或许该重新理解"变"的本质。从磕头拜年到视频问候,从纸质红包到数字转账,变的只是形式,不变的是对团聚的渴望。

长辈们逐渐接受电子家谱,年轻人开始收藏老式点心盒;社区组织代际年俗课堂,科技公司开发传统文化AR应用。这些看似矛盾的尝试,都在试图回答同一个问题:如何在流动的时代锚定春节的精神内核。

冰箱里进口水果的保质期只有七天,但压在保鲜盒底下的手写食谱已经泛黄。春节或许就像那个木制点心盒,形式会被时间改造,但只要打开盒盖时还能闻到芝麻香,关于团圆的记忆就永远不会过期。

此刻窗外传来零星的爆竹声,分不清来自现实还是手机视频。但厨房飘来的腊味香气真实可触,这大概就是我们这代人的春节——在传统与创新的碰撞中,笨拙却执着地守护着属于中国人的情感密码。