校园寂寂书声稀,稚子无神课业疲。

教室里消失的“光”

推开教室的门,你是否也感到一阵窒息?

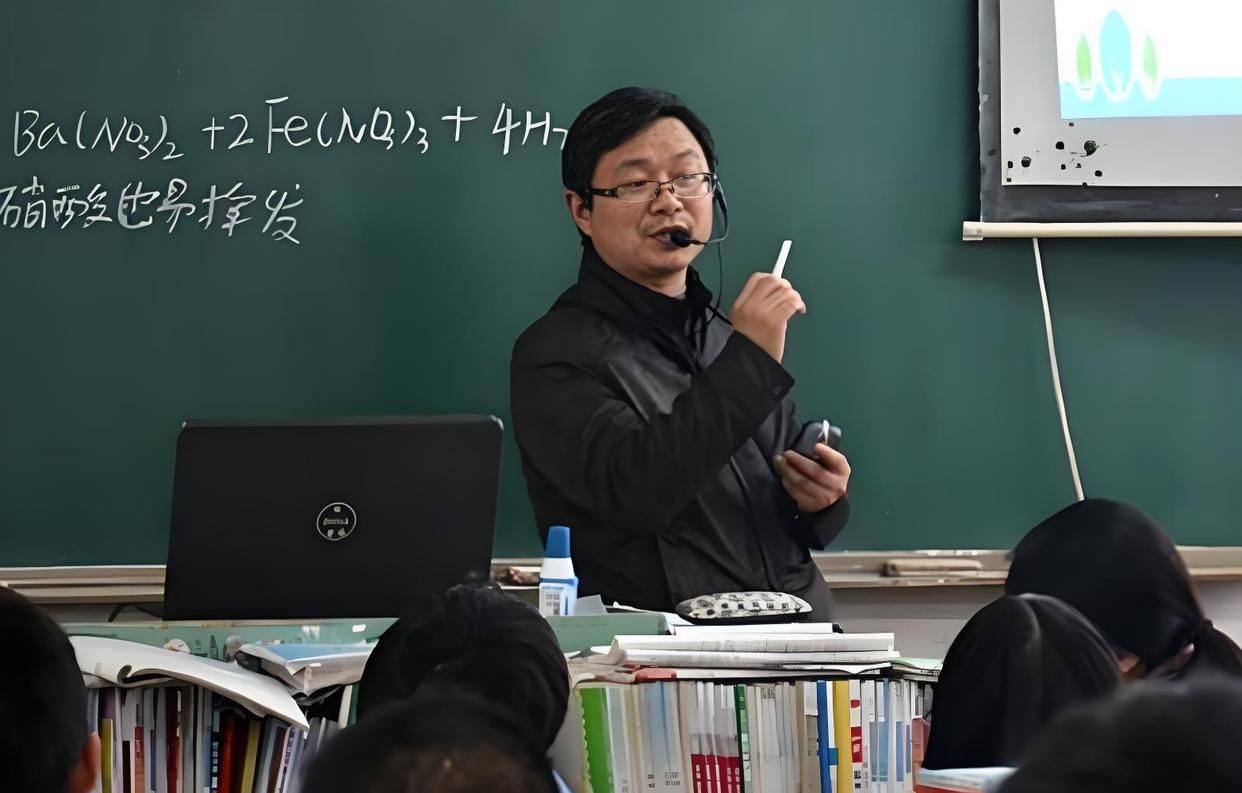

孩子们低着头,眼神空洞如蒙尘的玻璃;老师扯着嗓子讲课,声音却像坠入深潭的石子,激不起半点回响。

更令人心惊的是,那些本该稚嫩的脸上,写满了对规则的漠视、对师长的疏离。这不仅是课堂的危机,更是一场关于家庭与教育的深刻拷问:我们究竟把什么,弄丢了?

教育失衡的“三重断裂”1.断裂一:家庭规矩的消逝,抽走了敬畏的“根基”

曾几何时,“尊师重道”是刻在中国家庭骨子里的规矩。孩子进门先向老师鞠躬,父母逢年过节叮嘱“听先生的话”。而如今呢?饭桌上,父母刷着手机对孩子的抱怨添油加醋:“你们老师作业布置太多!”电梯里,爷爷奶奶当着孙子的面嗤笑:“现在的老师还不如网红赚得多。”当家庭不再传递尊重,孩子如何学会敬畏?

规矩不是枷锁,而是成长的“脚手架”。没有规矩的家庭,如同没有地基的房屋,外表华丽,内里却一推就倒。

“家教是孩子的第一面镜子,映照出的不是知识,而是人格的底色。”

2.断裂二:课堂活力的消亡,掐灭了求知的“火种”

你见过这样的课堂吗?老师讲得口干舌燥,台下却一片死寂;课件精美如电影,学生的眼神却飘向窗外。更讽刺的是,许多孩子对“网红段子”如数家珍,却对课本里的诗词典故一脸茫然。问题不在于知识本身无趣,而在于孩子的心早已被快餐娱乐填满。

有人说,这是“双减”的副作用。但真正的问题藏在更深层:当家庭把“快乐教育”曲解为“放任自流”,当手机和平板成了“电子保姆”,孩子自然对知识的深度与厚重失去耐心。

“课堂不是知识的货架,而是点燃灵魂的火把;教育不是流水线的加工,而是唤醒生命的艺术。”

3.断裂三:师生关系的异化,折断了传承的“桥梁”

“老师不敢管,学生不服管”已成常态。一位班主任苦笑:“我像个保安,上课要防学生打游戏,下课要盯他们别打架。”更可悲的是,有些家长把老师当“服务员”,稍有严格便投诉“伤害孩子自尊”。当师道尊严沦为可讨价还价的商品,教育的尊严又该何处安放?

老师不是神,但必须是“引路人”。古时孔子弟子三千,敬畏源自“仰之弥高,钻之弥坚”;而今若只剩“你给我分数,我付你学费”的交易,教育便成了失去灵魂的空壳。

“教育是生命与生命的对话,不是算法与数据的博弈。”

重建家庭与学校的“共生契约”要找回教育的尊严,靠的不是指责与对立,而是家庭与学校的“双向奔赴”:

父母少一点“维权思维”,多一点“敬畏传承”:在家不谈老师是非,不嘲知识无用,而是与孩子共读一本书、共解一道题。

学校少一点“形式创新”,多一点“精神唤醒”:与其追求课件的酷炫,不如带学生触摸历史的温度、感受文字的力量。

社会少一点“功利评判”,多一点“静待花开”:取消“名师”“学霸”的标签,让教育回归慢生长的本质。

教育是土壤,不是流水线十年树木,百年树人。

教育的答案,从来不在某一方的孤军奋战,而在家庭、学校与社会共同的敬畏与坚守。愿我们不再追问“孩子怎么了”,而是躬身自省:“我们给了他们怎样的土壤?”

最后掷地有声:“没有敬畏的成长,是野蛮的荒原;没有规矩的自由,是失控的洪流。教育的终极使命,是让每个孩子眼里有光、心中有秤、脚下有路。”