李自成生命的最后一年,上苍给过他一次绝佳时机,可惜让他错过了

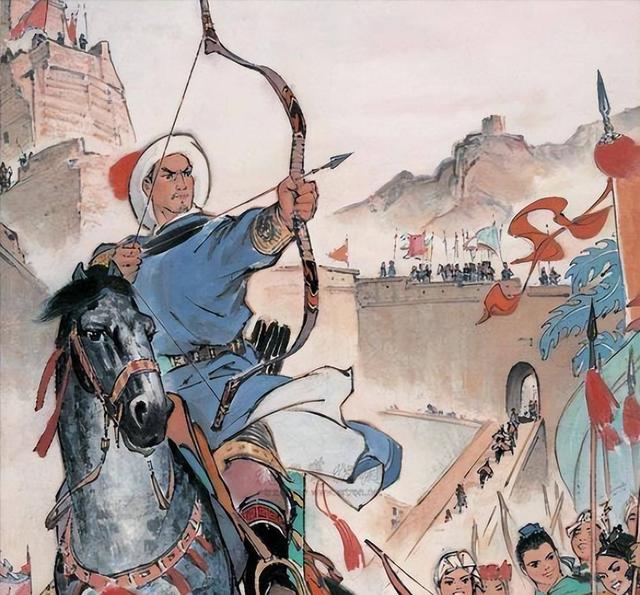

世人皆知李自成在占领北京后迅速败亡,却不知在他生命的最后一年里,曾有过一次足以改变命运的机会。那是在1644年深秋,大顺军已经退守西安,军心涣散,前途未卜。就在这个危急时刻,一位不起眼的商人带来了一个消息,这个消息本可以让李自成起死回生,重整旗鼓。

然而,命运弄人。当时的李自成已经沉浸在帝王享乐之中,昔日那个敏锐果断的农民领袖,此时却犹豫不决,优柔寡断。最终,这个天赐良机从指缝中悄然溜走,再也没有回来。

究竟是什么样的机会,能够改变这位闯王的命运?为何这位曾经叱咤风云的农民皇帝会错过这次机会?让我们一起走进历史,揭开这段鲜为人知的往事。

西安保卫战前的转机

1644年深秋,西安城内暗流涌动。李自成率领大顺军退守这座古都已有月余,城中军民对形势的走向议论纷纷。

这一日,一位身着灰布长衫的商人悄然来到西安城。此人名叫张有德,是江南丝绸商人,因常年往来于陕西经商,对当地局势了如指掌。他带来了一个重要情报:长江以南的各路人马对大顺军态度发生了微妙变化。

原来,吴三桂引清兵入关后,江南一带的势力开始担忧清军势大。一些地方官员和商人集团暗中派人打探,有意与大顺军结盟。他们提出,如果李自成愿意改变对待地主士绅的政策,他们可以提供大量军需物资和资金支持。

张有德带来的不仅是消息,还有确凿的证据。他从怀中取出几封密信,这些信件来自南京、苏州等地的重要人物,字里行间透露出结盟的诚意。

这个消息在大顺军高层引起轩然大波。李自成立即召集军事会议,讨论对策。主战派认为应该抓住这个机会,派出使者南下联络,但主和派却持不同意见。

就在军议过程中,又一个重要情报传来:山西巡抚王襄,暗中派人来到西安城外,表示愿意率部投靠。王襄手下有精兵两万,粮草充足,若能收归己用,将大大增强大顺军的实力。

这两个消息,对于当时处境艰难的大顺军来说,无异于久旱逢甘霖。

城中驻扎的大顺军将士们得知消息后,士气为之一振。许多老兵都说:"有了江南的支持,又得到王襄的投靠,咱们未必不能东山再起!"

可就在这个关键时刻,意外发生了。一个叫刘宗敏的将领,因为不满李自成的决策,擅自带兵出城劫掠,打草惊蛇,暴露了大顺军的意图。清军得知消息后,立即加强了对西安的包围。

与此同时,王襄投靠一事也因为大顺军内部出现严重分歧而搁浅。有将领主张立即接纳,有的则担心这是清军的阴谋,双方争执不下。

这场转机就这样在内部的混乱中悄然流逝。后来人们谈起此事,都说这是大顺军最后的机会。如果当时能够把握住,或许历史真的会改写。

错失的关键决策

1644年冬,西安城内的气氛日趋紧张。面对南方势力伸出的橄榄枝和王襄的投诚请求,大顺军高层陷入了前所未有的分歧。

牢记农民起义本色的将领李岩,在军事会议上拍案而起:"江南商人靠不住!他们与士绅地主沆瀣一气,此前还与我们刀兵相见,如今示好,定有阴谋!"

曾任明朝举人的谋士宋献策却持不同意见。他在议事堂上陈词:"目前清军势大,我军孤悬西北,若能得江南支持,可形成南北呼应之势。商人逐利,只要许以重利,必能为我所用。"

这场争论持续多日,双方各执一词。李自成对此迟疑不决。一日,他召来老部下高一功商议。高一功提出:"不如派一支精锐南下,先与江南势力接触,观其诚意如何?"

这个建议本可行得通。然而,兵部主事刘芳亮却提出异议:"我军主力在西安,若分兵南下,恐首尾难顾。不如先稳住王襄,得其两万精兵,再图南下。"

就在大顺军犹豫不决之际,又一个意外发生。李自成的侄子李过,带着五千骑兵夜袭了前来投诚的王襄部队,导致王襄震怒,转而投靠了清军。

这一变故引发了军中更大的分裂。主战派指责李过擅自行动,葬送了收编王襄部队的机会。主和派则认为王襄本就居心叵测,此举反倒避免了后患。

更让李自成始料未及的是,军中开始出现哗变。一些将领认为久困西安无望,纷纷带兵出逃。号称"十八骠骑"的精锐骑兵,转眼走散了大半。

与此同时,派往江南联络的使者迟迟未归。后来才得知,使者在途中被清军截获,所有密信都落入敌手。清廷随即加强了对江南的控制,原本暗中支持大顺军的势力也纷纷转向。

这时的西安城内,军心已散。李自成每日在议事堂召开会议,却总是争吵不休,难以形成统一意见。一些老部下看不下去,私下劝说:"形势危急,应当速做决断!"可李自成始终无法拿定主意。

一个月后,清军主力抵达西安城下。此时的大顺军已经错过了最佳时机,士气低落,再也不复当日气势。城中将士们议论纷纷:"若是早些接纳王襄,联络江南,也不至于到这般田地。"

南方三支力量的态度转变

就在西安城内争执不休之际,南方的局势也在悄然发生变化。南明政权、江南商人集团和地方武装这三股势力,对大顺军的态度出现了微妙的转变。

1644年十一月,南明朝廷派出的秘密使者抵达湖北。这位使者带来了一份密函,提出了一个出人意料的提议:愿与大顺军结成军事同盟,共同抗击清军。南明方面甚至表示,可以承认李自成为"北方霸主"。

这份密函的真实性很快得到证实。原来,南明朝廷已经察觉到清军的强大,担心自己成为下一个目标。弘光帝在朝会上曾说:"与其被清军吞并,不如与李自成合作。"

与此同时,苏州、杭州等地的商人也派出代表,试图与大顺军建立联系。这些商人提出,可以为大顺军提供大量军需物资,包括粮草、布匹和军械,条件是大顺军承诺保护他们的商业利益。

扬州商人陈茂生更是带着一份详细的合作计划来到西安城外。这份计划显示,江南商人愿意每月提供白银十万两,用于支持大顺军的军事行动。

第三股力量来自各地的地方武装。湖广总兵张国维派出心腹,表示愿意率部投靠。张国维手下有精兵三万,驻守在长江沿线的重要关隘,如果能够争取过来,将极大地改变战局。

这三股势力的靠拢,给了大顺军一线生机。一些将领认为应该立即派出使者南下,与这些力量建立联盟。然而,令人遗憾的是,大顺军内部的犹豫和分歧,使得这个机会最终从指间溜走。

南明使者在西安城外等待了整整半个月,始终未能得到明确答复。江南商人派来的代表也因为等待时间太久,不得不悄然离去。张国维见大顺军迟迟不做决断,最终转投了清军。

更让人意想不到的是,大顺军在西安城内的享乐和腐化,很快传到了南方。那些原本对大顺军抱有期望的势力,开始对这支农民军的战斗力产生怀疑。

到了1645年初,当消息传来说西安城内军纪废弛、将士贪图享乐时,南方三股势力对大顺军的态度彻底转向。南明朝廷收回了合作的提议,江南商人停止了一切联络,地方武装纷纷投靠清军。

西安城内的权力之争

1645年初的西安城内,一场激烈的权力之争正在上演。随着南方三股势力的支持相继落空,大顺军内部的矛盾愈发尖锐。

一月的一个清晨,刚刚投靠大顺的前明朝官员王怀仁在议事堂上提出建议:"应当立即改革税制,安抚地主士绅,以稳固西安根基。"这个提议立即遭到了农民派将领的强烈反对。

老将李林甫拍案而起:"当初起义就是为了打土豪分田地,如今却要我们向地主低头?"双方争执不下,几乎动起手来。这一幕被城中百姓目睹,很快传遍大街小巷。

就在同一天,另一场争执在西安城南的粮仓外爆发。分管粮饷的将领刘万年发现,城中粮草在短短一个月内减少了近半。原来,一些将领私自挪用军粮,在城中开设酒楼赌坊。

刘万年立即上报李自成,要求严惩违纪将领。然而,这些将领大多是李自成的老部下。一时间,军中对于如何处置这些将领意见不一,导致军纪进一步松弛。

二月,一个更大的危机爆发了。新任兵部主事张国柱突然带着三千精锐夜袭粮仓,意图占据军需重地。老将李岩得知消息后,立即率部拦截,双方在城中展开巷战。

这场内讧持续了整整一天一夜,造成数百人伤亡。更严重的是,一些趁火打劫的部队哄抢了粮仓,导致军需物资严重损失。

城中百姓见此情形,纷纷开始逃离西安。一位当时的商人在日记中写道:"城中将帅不和,兵将骚扰,百姓惶恐,西安难保矣。"

三月,情况进一步恶化。李自成任命的几位新将领与老部下之间的矛盾公开化。新任右军统帅王德彪在一次军议上直接指责老将们腐化堕落,结果当场遭到围攻。

这次冲突的结果是,王德彪带着两千精锐脱离大顺军,投靠了清军。更糟糕的是,他带走了李自成制定的防御部署和军事机密。

到了四月,西安城内实际上已经形成了几个互不统属的军事集团。他们各自占据城中的不同区域,甚至设立关卡,互相防范。军令难以统一,防务出现空虚。

在这种情况下,城外的清军开始对西安城展开试探性进攻。然而,城内的各派势力却无法形成统一战斗力,有的部队甚至对敌军的进攻置之不理,只顾防备其他派系的偷袭。

最后的溃败

1645年四月底的一个深夜,西安城内突然响起了急促的战鼓声。清军主力已经抵达城下,开始了全面进攻。然而此时的西安城内,却已经乱成一团。

各派系的将领们甚至来不及召开最后一次军事会议。有的部队坚守城墙,有的却在收拾细软准备逃命。一位亲历者在回忆录中写道:"城中军令混乱,将士各自为战,望见清军旗号,人人自危。"

城防第一道防线在五月初就被攻破了。守城的将士发现,有人趁夜偷偷打开了城门。究竟是谁干的,至今仍是个谜。但可以确定的是,当时城内已经有不少将领在暗中与清军联络。

李自成最后一次露面是在五月初三的凌晨。当时他正带着几个亲信骑马从北门突围。临行前,他对守门的士兵说了一句话:"好自为之。"这成了大顺军最后一道军令。

就在李自成离开的当天,西安城内爆发了最后一场混战。留守的部队为了抢夺金银财物大打出手,有的甚至放火烧粮仓,宁可毁掉也不愿留给别人。

城中百姓遭受了无妄之灾。一位商人在日记中记载:"兵匪四起,劫掠成风,市井萧条,哀鸿遍野。"这支曾经号称"秋毫无犯"的农民军,在最后时刻完全丧失了军纪。

五月初五,清军主力进入西安城。令人意外的是,他们几乎没有遇到什么抵抗。大部分大顺军将士已经逃散,剩下的不是投降就是隐藏在民间。

李自成带着残部向南逃亡。一路上,不断有将领带兵逃散。当年那支号称百万雄师的大顺军,如今只剩下几十个亲信随行。

在穿越秦岭山脉时,队伍又起了内讧。有将领怀疑李自成身上带着金银财宝,结果发生了流血冲突。等到了湖广境内时,身边只剩下二十余人。

最终,这位农民皇帝在九宫山遇害。当地的乡勇认出了他的锦衣,但没有认出他就是大名鼎鼎的闯王。就这样,这位叱咤风云的英雄,死在了一个普通农民手中。

后来清查西安城时发现,大顺军留下的账册显示,当时城中还储存着大量粮草辎重,足够支撑半年防守。然而,内部的矛盾和混乱,让这些物资最终沦为一场空。

记得短剧一个皇帝说了一句话:皇帝可以换,但大臣永远都是不换的,所以商人逐利是社会现象。

格局摆在那里、这个没办法改变的、就是一帮暴民而已…若真让他们得了天下、老百姓会更惨….

就算打下江山,能守住么,一群乌合之众

一群乌合之众!

李逼死了崇祯,跟南明不可能和解,他的手部下倒是可以。后来两边打仗,主要是靠西军出身的军队。

一群穷鬼泥腿子文盲,能有什么大局观?

李自成没有🉐到刘伯温这种军师而已,不然又一个大明盛世

满清伪朝不得好死

看李闯的行为,它坐天下百姓就惨了

此等统军,不败而何!

这厮撅黄河水淹开封可比蒋狠多了

有屁用,指望墙头草?肯定背刺死的更快[得瑟]

李自成不是一般的垃圾 而是垃圾中的战斗机 能力低下 素质太差 能成功才怪

农民就是农民

该死的闯闯!你灭了大明断了老朱家的烟火。萌粉说:你会被永远钉在历史的耻辱柱上。

为满清打前战!

用好