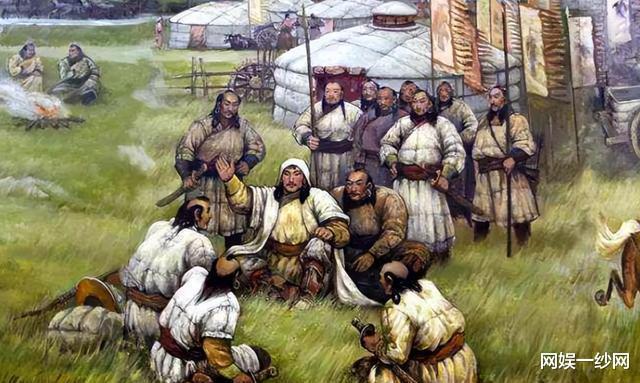

从1206年成吉思汗把蒙古各部落团结起来,接着打败了不少周围的小国家开始,之后的蒙古可汗们,都一个个盯上了偏安一方的南宋,把它看作是最终要拿下的地方。

元世祖忽必烈,从1260年开始,选上都作为都城。他沿袭了祖先们的做法,把所有的军队都派到了跟南宋打仗的前线。

【为何出兵日本?】

不过挺让人纳闷的是,1270年那会儿,蒙古和宋朝正打得难解难分,可忽必烈却冷不丁地从战场上抽调了两万多兵马,远渡重洋去攻打日本了。

有人讲,忽必烈是因为日本不肯向他进贡而生气;也有人讲,是他先派使者去让日本臣服大元,结果日本不光没答应,还把使者给杀了。

有人进一步推测,忽必烈或许也风闻秦始皇曾派使者远航,寻找长生不老的秘药。他可能心里琢磨着,日本岛上说不定也藏着这种神奇的仙丹,正因如此,他才决定发兵攻打日本。

不论出于啥缘由,或是啥打算,忽必烈竟然对远在海那边的日本发动了攻打。在日本的历史记载里,元世祖忽必烈的这次出兵行动被称作“文永之战”。

1270年那会儿,忽必烈打算攻打日本,说实话,那时候元朝还没算真正站稳脚跟呢。这事得从蒙哥攻打宋朝,结果在四川那边没了说起。

忽必烈和阿里布哥俩人动起手来,抢起了大汗的位置,这一闹最后就把蒙古汗国给一分为二了。

阿里布哥占据了北方的广袤地区以及西北大片土地,另一边,忽必烈则掌管着南宋与阿里布哥之间的北部区域以及中原一带。

眼下的局面,忽必烈得面对北边的阿里布哥和自家部族。他心里明白,这样窝里斗下去,最后只能是两边都倒霉。对他来说,最好的办法就是往南打,灭了南宋,把蒙古汗国变成中原的皇上家天下。

考虑到这种大方向,忽必烈一辈子都盯着往南扩张,视其为重中之重。

忽必烈的目标可不仅仅是南宋那么简单,他天生就有种想要不断扩大地盘的念头。所以,在和南宋打了十多年的拉锯战时,他的心思可没全放在南宋身上。

他那时候不光往南往北都派了军队,往西打到了缅甸、越南还有爪哇那些地方,而往东呢,高丽早被他收服了,剩下的也就只剩海那边的岛国日本了。

因此,忽必烈决定攻打日本,其实是他领土扩张计划里必走的一步,并不是像有些故事里讲的那样,因为日本不愿意进贡,或者他想要得到日本可能有的长生不老药之类的原因。

说起忽必烈可能派使者到日本,想让日本臣服于他,这事儿挺有可能的。

说到日本,从唐朝那会儿起,它跟咱们中国关系就挺紧密的,来往也挺多。到了宋朝,虽然没唐朝那会儿那么热乎,但两国之间还是维持着挺不错的外交关系。

后来,蒙古势力崛起,导致北宋朝覆灭,蒙古汗国占领了大片北方领土。这样一来,由于地理上的隔绝,日本和宋朝之间的交往就中断了。

对日本而言,不论是蒙古大汗的帝国,还是忽必烈搞的中统,它们都是北方骑马民族搞起来的政权。日本一直以来更看重的是中原的汉文化,还有华夏的那套文明。

另外,那时候的形势挺复杂的,忽必烈和南宋正打得难解难分。日本那边对忽必烈了解得不多,自然也不会轻易就跟忽必烈建立起啥真正的外交联系。

当忽必烈打算让日本臣服时,日本这个国家,作为海岛上的国度,情况有点特别。尽管国内争斗不断,战乱频仍,但日本民众心中都有着对天皇统一的强烈认同感。

要是没有其他国家派兵来攻打,那肯定不会轻易就投降,接受忽必烈的统治。

忽必烈这人野心大得很,哪怕只是个芝麻绿豆大的小国家,按他的性子,也绝不会轻易撒手不管,更不会放弃对那片土地的掌控。对于坐在大都皇位上的他来说,日本就算漂在海上,也是一样的道理。

但实际上距离并不遥远,就连远在数千公里外的缅甸和越南,他都不打算忽视,身边的日本这个小岛国,就更不用说了。

考虑到那段历史背景,忽必烈攻打日本这事儿也就不那么让人惊讶了。再说,忽必烈和他老爸老祖宗们在战场上那是所向披靡,地盘越打越大,他自然而然就不会把一个弹丸小岛太当回事。

而且,跟日本隔着海的朝鲜半岛,那时候早就被他收入囊中了。要打日本,虽说得跨海过去,但也就差那么一点点距离了。

到了1270年那会儿,忽必烈主要盯着南宋打。南宋看起来挺弱的,但就是打不下来。他对南宋的想法也变了,一开始想着快点打完,后来却发现得打持久战了。

按照这种策略,忽必烈觉得,只要手头有点儿兵力能拖住南宋,让他们消耗点儿力量就行。这样一来,他就能腾出更多的兵力去攻打日本了。

【战无不胜的蒙古大军首次在日本吃了大亏】

1270年,忽必烈头一回对日本动武。首先呢,他派去的士兵数量真不算多,拢共就两万五千人左右;其次,这次调兵的方式,跟之前打西域那些小国家一样,来得快也去得急,显得有些匆忙。

忽必烈采取那样的行动,不是因为他不懂打仗,而是他觉得日本根本不值一提。

忽必烈之所以觉得日本不堪一击,认为只需两三万兵力就能征服,主要是因为他对自己的军队实力太过自信,同时也缺乏对日本的深入了解。他高估了自己的战斗力,以为凭借蒙古铁骑的勇猛,拿下日本不过是易如反掌。但实际上,他对日本的地形、气候、文化以及军事力量都知之甚少。这种对敌人的轻视,让他在战略上犯了严重的错误。

这时候的日本,虽然是个岛国,地方不大,但人可真不少。家家户户加起来,超过了一百万户,人数嘛,也已经达到了好几百万。

那时候,日本是龟山天皇文永七年的光景,国家由幕府掌权,处于一个挺平稳的阶段,能拉出来的士兵总数能有好几十万。

这些情况还有那些数据,忽必烈压根儿不知道。忽必烈他祖宗那一辈可是把欧亚大陆都给打下来了,对他来说,打日本那不就是小菜一碟嘛。派两万多人去,那简直就是拿大炮轰蚊子,绰绰有余了。

当然,忽必烈对日本的情况不太清楚,确实有点小看他们了,但他也并非完全没当回事儿。

因此,对于这两万多士兵,他进行了周密的部署,挑选了一半是身经百战的蒙古勇士,另一半则是同样具备丰富战斗经历的老兵。

高丽军队不仅擅长海战,山地作战也不在话下,他们巧妙地把这两种战术融合起来,各自发挥优势,弥补不足。

元朝的势力范围那时候已经包括了高丽,所以他们决定直接从高丽出发,坐船去攻打日本。1274年的时候,蒙古和高丽的联军一起出海,目标直指日本。

真没想到,在对马岛——就是朝鲜半岛和日本九州中间那块地儿,元军一碰上日本武士,就遭到了他们死命抵抗。这下可好,忽必烈的大军首战就吃了瘪,信心大受打击,而且伤亡人数也比预想的多得多。

然而,尽管几百名武士拼死抵抗,但在忽必烈那两万大军面前,他们的努力并未构成实质性的阻碍与伤害。没多久,敌军就撕开了中间岛的防线,紧接着发起了对九州主岛的登陆作战。

面对忽必烈军队的三路夹击,日本这边领兵出站的是一个年仅十八岁的小将,他是镰仓幕府当时的掌权人,名叫北条时宗。这小伙子虽然年轻,但已经是幕府里响当当的人物。

北条时宗管理起来真是一把好手,他硬是把蒙古和高丽的军队挡在了海边,没让他们踏上九州一步。那些敌军啊,想进也进不来,损失还特别惨重。

碰到士兵减少、仗又打了很久还没啥进展的困境,忽必烈的军队还得头疼另一个大问题,就是粮食啥的供应不上了。他们原本盘算着,能一鼓作气打进九州中心地带呢。

想要快点从农民那里拿到吃的,抢是最快的办法,但结果却适得其反。眼看局势不妙,军队的头儿只好让剩下的士兵撤退。

这简直就是“倒霉事一件接一件,雪上加霜”。忽必烈的大军跟日本交战时,士兵伤亡惨重,战船也破得不成样子。更要命的是,当他们准备撤回海上时,还赶上了超级大的风暴。

最后,只有寥寥几个士兵活着回到了元大都。

忽必烈攻打日本时,第一仗打得那叫一个惨,几乎全军覆没。这事儿他压根儿没想到,信心一下子就被打击没了,对日本军队的实力也重新估了个底朝天。

但他想拿下日本的想法一直没变,就是变得更谨慎了,因此,第二次攻打日本硬生生推迟了7年,那下一次的结果又会如何呢?

【十万元军在日本武士刀下几乎全军覆没】

公元1281年5月份,那时候,忽必烈已经把南宋整个儿给拿下了,他一开始用的那个“中统”的国号,也换成了“大元”。

现在是元朝的第十个年头,忽必烈这下放心了,不用担心同时打几场仗,他集中了十万大军,再次向日本进发,这是第二次攻打日本。

这回的士兵队伍里头,有蒙古兵,还有从南宋那边过来的汉人军队。蒙古大军还是照着之前的路子,从高丽那边出海去攻打日本。另一边,南宋投降过来的将领范文虎,他带着自己的汉人军队,坐船一路往北走。

忽必烈这次定的打法是先拿下周边那些小岛,一个个清理干净,然后再把所有兵力聚在一起,猛攻日本的大岛。

没想到,元朝即将出兵的消息,日本人竟然早早就打探到了。他们动作迅速,在九州志贺岛上建起了坚固的防线,万事俱备,就等着元朝军队的到来。

按照之前的安排,先头部队蒙古北军得等着范文虎的南军到了,才会一块儿对志贺岛发起猛攻。

不过,北京那边的头儿急着想抢头功,干脆带着北边的军队就去攻打志贺岛了。结果呢,不但没捞到啥好处,反而老是打败仗,士兵也死了不少,伤了很多。最后没办法,只能灰溜溜地撤回海上,等着后面的援兵来支援。

范文虎带着汉人军队一到登陆点,队伍实力立马壮大了不少。蒙军和汉军合并后,一起商量了新的打法,决定采用到处骚扰、集中力量攻一点的策略。

不过跟北军之前遇到的状况比起来,这次南北两军联手发起的攻击,非但没占到啥便宜,反倒是亏得更多了。

就这样边打边退,拖拖拉拉过了两三个月,日本那片海开始经常刮大风下暴雨。大风大浪把南北两军的战船都折腾得不轻,船身破破烂烂的。而且,一直找不到机会上岸,士兵们只能待在摇摇晃晃的船上,没事可做,干耗着。

不论是南方的部队还是北方的军队,他们大多都没正经当过水兵,长时间在水上打仗和生活对他们来说根本吃不消,结果就是又累又病,战斗力几乎没了。

由于一再遭遇失败,结果这些将领们非但没立下功劳,反而还惹上了麻烦。这样一来,各族群组成的军队之间出现隔阂和不团结,也就不足为奇了。

先是,蒙古军和高丽军一个个地撤回到了高丽的地盘上。然后,南方汉人军队的头头范文虎,一看形势不妙,撇下部队自己溜了。

那几万没了头领的汉人零散士兵,被困在岛上和周围的海里,继续等下去,也只能是让日本武士一个个地把他们给收拾了。

这次战斗是忽必烈对日本发动的第二次征战,被日本史书记载为“弘安之役”。要是说第一次战斗没打赢,那第二次简直就是输得一塌糊涂。

那场大战之后,十万士兵几乎全军覆没,将领们也都在关键时刻跑了,所有的战舰也都毁了。这对忽必烈来说,真是个沉重的打击。从那以后,元朝就再也没有想过再去攻打日本,这事儿还让忽必烈放缓了对外扩张的脚步。

【强大的元朝为何偏偏奈何不了弱小的日本岛国】

从历史的实际情况来看,很明显忽必烈的部队在武器装备上,比当时的日本要厉害得多。但除了这一点,元军在打仗的其他方方面面,几乎都没啥优势。

咱们来瞅瞅那时候两边的实力对比咋样。

一、元军,特别是他们的精英部队——蒙古军,在大草原、大平原上骑马打仗那是一绝,无人能及,随便他们怎么冲怎么闯。可要打日本那就不一样了,得靠海战、抢滩登陆还有山地作战的本事,这些他们可不擅长。

说到这方面,蒙古军队也好,后来投降的南宋军队也罢,都没有啥优势可讲。

日本那边老是打来打去,内战不断。所以日本武士的战斗经验可不差,单个武士的战斗力,说不定还比蒙古军队里的士兵更强呢。

二,忽必烈一开始只派了两万多兵马,第二次虽然人数比第一次多了些,但也才十万出头。可他也许压根没想到的是。

那时候,日本的人口已经有好几百万了,这就意味着他们能拉出的士兵数量,少说也得几十万人。你想想看,一边是十万人的军队进攻,另一边是几十万人防守,这仗怎么可能打赢?说白了,这都是忽必烈两次小看对手闹的。

说到日本历史,不少人都清楚,尽管日本长期以来都由天皇统治,但地方上的小势力多得数不清,就像星星和沙子一样,内部争斗一直都没停过。

当忽必烈两次尝试攻打日本时,却正好撞上了日本幕府势力强盛的时期。那时候,日本国内安稳得很,幕府有足够的实力和凝聚力,迅速集结起大批士兵,一同对抗外来的威胁。

看看元军那边,由于他们是临时凑起来的,士兵来自不同族群,心思各异。打仗时,每个人都盘算着自己的小九九,根本没法团结起来形成强大的战斗力。

四,说到海上风暴导致的战舰损坏、士兵伤亡,还有补给短缺这些问题,它们只是起了一定的作用,并不是最关键的原因。要是非得问为啥坏天气能给元军带来那么大麻烦,

这只能说明一个问题,元朝的军队在海战方面装备不行,经验也欠缺,完全没有能力发起大规模的海上作战。

【结语】

忽必烈两次攻打日本,但都没能成功。虽然这两场战斗在蒙元大肆扩张的历史上,算不上多么大型的战役,不过它们却是蒙元在欧亚征战过程中,非常少有的败仗。

这两次武装行动,对元朝和日本都带来了不小的后续冲击。

元朝两次攻打日本都没能成功,从那以后,他们就不再四处征战扩张了。从忽必烈那时候起,元朝就开始反思自己。慢慢地,他们的重点从抢占外面的地盘,变成了管好自己的家里事。

这次打仗对日本来说,影响可着实不小,最直接的后果就是,打完了“文永之战”和“弘安之战”那两场硬仗后:日本的幕府权力变得更大更稳,国家内部也不再像以前那样分裂混乱了。

日本跟古代中国之间的友好往来,再也没有回到像唐宋那时候一样热闹。从元朝到明朝,再到后来的清朝,日本就越发地把自己封闭起来,不跟外界多打交道。这种情况一直持续到明治维新那会儿,日本才又开始对外开放。

多人混战,不看体型身高,凭的是信念和意志

如果成功了就好了,可惜。

台风救了日本