“你娘又去找你三舅借钱了?”父亲的话让我疑惑地抬起头,他只是默默地抽着旱烟,摇了摇头,低声说道:“借吧,人家是真过不下去了。”这句话在我年幼的心里埋下了一颗种子,关于亲情,关于人情世故,关于生活的艰辛,而这颗种子,在1983年的冬天,开始慢慢地发芽。那一年,发生了一件事,让我对母亲的举动和父亲的智慧有了更深刻的理解。

1983年的冬天,凛冽的寒风裹挟着雪花,无情地拍打着北方小村庄里简陋的房屋。我们一家五口挤在不大的屋子里,靠着父亲在镇上食品厂每月三十几块钱的工资勉强度日。虽然在村里,我们家算是有固定收入的,但抚养三个孩子,再加上繁重的农活,生活依然捉襟见肘。母亲总是念叨着“比上不足比下有余”,精打细算地维持着这个家。

与我们家相比,三舅家的日子更加艰难。三舅为人老实,不善经营,舅妈身体又不好,家里的两个孩子,一个比我大两岁,一个比我小一岁,虽然懂事,却常常食不果腹。那年秋天,三舅家的屋顶被风雨侵蚀,破败不堪。为了不让孩子在寒冷的冬天受冻,三舅硬着头皮来我家借钱修缮屋顶。

“三姐,实在没办法了,屋顶再不修,冬天雪一压,怕是得塌了。”三舅坐在炕沿上,搓着手,窘迫得满脸通红。母亲看着我们三个孩子,又看了看炕柜上的存折,最后还是取出了900块钱递给了三舅,并嘱咐他赶紧把屋顶修好,别冻坏了孩子。在当时,900块对我们家来说可不是一笔小数目,父亲需要攒好几年才能攒下这么多钱。

三舅接过钱,眼眶湿润,不停地向母亲道谢,保证来年一定归还。可是,天有不测风云,第一年村里遭遇旱灾,三舅家颗粒无收;第二年,他的儿子考上了技校,学费又是一笔不小的开支;第三年,他依然没能还上这笔钱。母亲虽然偶尔会念叨几句,但她从未催促过三舅。

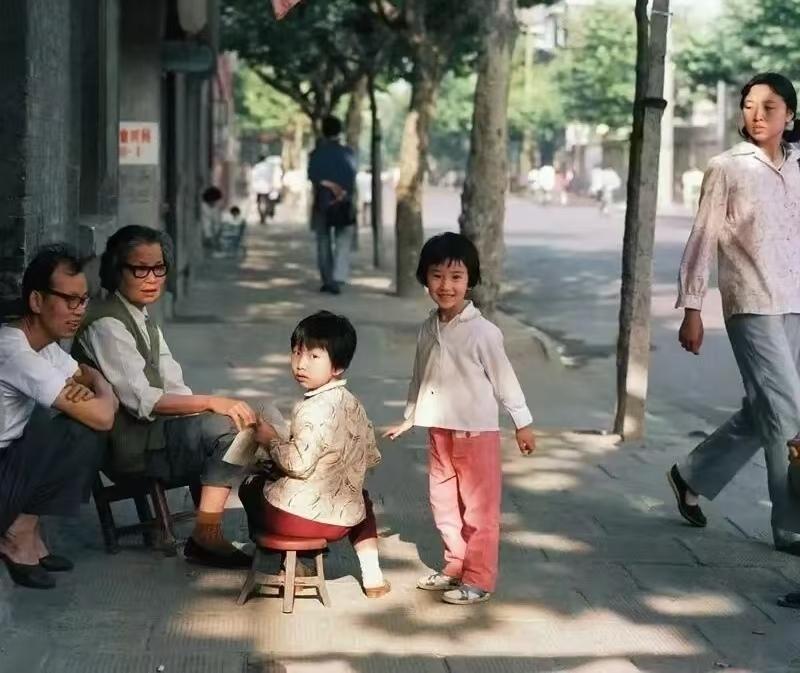

时间一晃,三年过去了。那年腊月二十三,我跟着母亲去赶集置办年货。集市上人来人往,热闹非凡。突然,母亲停下了脚步,拉着我躲到了一旁。“娘,你干啥啊?”我有些不解。她指了指前方,低声说:“你看,那不是你三舅吗?”我顺着母亲的目光看去,果然是三舅。他蹲在路边,面前摆着几捆大葱,在寒风中瑟瑟发抖。

“咱过去看看吧。”我拉着母亲的手想要过去,却被她阻止了。“别去,他见了咱,心里更难受。”母亲说完,拉着我转身离开了集市。回家的路上,我忍不住问母亲为什么不去看望三舅,母亲叹了口气说:“欠了账的人啊,总觉得抬不起头。咱要是真过去,他心里得多难受?”

晚上,我把这件事告诉了父亲。父亲听后,沉默了许久,第二天一早,他便带着我和母亲去了三舅家。父亲从集市上买了两个猪头,又装了几包饼干和一袋白面,说是给三舅家添个年味。三舅看到我们,显得有些局促不安,一个劲儿地推辞,但父亲执意将东西留下。

进了屋,父亲开门见山地说:“三弟啊,那900块钱的事,你就别放在心上了。咱是一家人,日子再难,也得互相扶持。你们现在难处多,这钱就别还了。”三舅听后愣住了,眼圈泛红,说这钱是借的,一定会还。就在这时,舅妈从炕头的木匣子里拿出一叠钱,说是前几天卖了粮食,一直想还给我们。

父亲让三舅一家留着钱过年,但舅妈坚持要还,她说再难也不能欠账不还,这是做人最基本的道理。三舅也说,他知道我们心疼他们,但这钱不能不要,亲戚之间也要明算账。父亲最终收下了500块钱,并告诉三舅剩下的不用着急还。

回家的路上,我问父亲为什么要说不要钱,父亲摸了摸我的头说:“孩子,咱们帮亲戚,是为了让他们能过得好点,不是为了逼他们为难。人家有难处,咱得体谅。钱没了还能再挣,亲情没了,那才是真没了。”

后来,三舅家的日子慢慢好转起来。他的儿子学了一门手艺,在镇上开了个修车铺,女儿也嫁到了邻村,过上了幸福的生活。每年过年,三舅一家都会提着东西来看望我们。有一次,我问三舅,当年日子那么艰难,为什么还坚持要还钱?三舅笑着说:“为难啊,但更为难的是人心。借了钱不还,心里不踏实。”

我终于明白了父亲那句话的含义:钱没了可以再挣,但人心不能丢。这辈子,亲人之间,最重要的,还是那份心意。在物质匮乏的年代,900块钱或许能够解燃眉之急,但人与人之间的那份理解和体谅,更能温暖人心。这不禁让人思考,在如今这个物质丰富的时代,我们是否还能保持那份淳朴的亲情和真诚的心意?