1981年12月17日,冬日的晨曦洒在青岛军港,码头上悬挂着“欢迎你们凯旋而归”的红色横幅,人群的欢呼声打破了清晨的宁静。

402号核潜艇,这艘承载着国人期盼与海军未来希望的钢铁巨兽,缓缓驶入港口,完成了它31天的远航大考。

这场被命名为“814任务”的行动,不仅是中国海军核潜艇的首次长航测试,更是一场充满挑战与艰辛的远征,它见证了中国海军迈向深蓝的决心,也揭示了当时中国核潜艇技术水平的真实状态。

此次测试的数据,包括蒸汽发生器的运行情况、电气设备的稳定性、以及空调系统在水下环境下的工作状态。

这些实践数据,都将成为后续核潜艇建造的宝贵经验,为改进和优化设计提供重要的参考。

然而,这31天的水下征程并非一帆风顺,甚至可以用惊险万分来形容。

在402号潜艇出航后的最初十天,一个致命的威胁始终悬在全体艇员的心头:反应堆连续五次停摆。

反应堆,核潜艇的心脏,一旦停摆,整个潜艇将陷入瘫痪,后果不堪设想。

每次停摆都是“核保系统”异常导致控制棒掉落而引起的。

这个系统就像一个高度敏感的警报器,一旦监测到反应堆出现任何异常波动,就会立刻启动安全程序,强制停止反应堆的运转。

停堆的瞬间,主汽轮机、主电机也随之停止运转,潜艇失去动力,在茫茫大海中如同失去方向的钢铁巨兽。

更危险的是,部分生命维持系统也会受到影响,潜艇内部的氧气供应、温度调节等都将面临严峻考验。

在漆黑一片的深海中,时间仿佛被无限拉长,每一次停摆都像是一场与死神的赛跑。

幸运的是,402号潜艇的艇员们凭借着过硬的专业素养和沉着冷静的心理素质,在每次停堆后的半小时内,都成功地重启了反应堆,一次又一次地化险为夷。

但这接二连三的停摆事件,也暴露了当时我国在技术上存在的一系列问题。

除了内部的技术难题,402号潜艇还要面对来自外部的威胁。

在公海上,它不可避免地成为了“众矢之的”。

国外的反潜系统很快就发现了它的踪迹,毕竟,中国早期核潜艇的噪音问题是公开的秘密。

401和402号核潜艇的噪音都超过了160分贝,在安静的深海中如同响雷一般,很容易被敌方的声呐系统锁定。

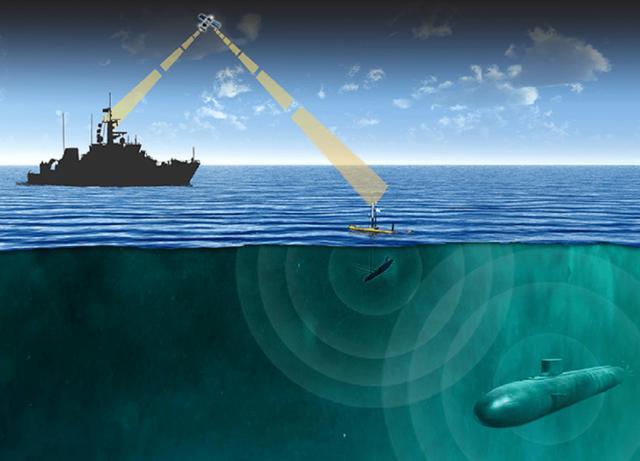

于是,在402号潜艇进入公海后,便遭到了外国声呐系统持续的追踪和探测。

敌方声呐发出的声波,不断地敲击着潜艇的艇壳,发出“叮叮当当”的刺耳响声,在艇内听得清清楚楚。

这种声音,不仅仅是噪音,更是一种心理上的巨大压力,时刻提醒着艇员们,他们正处于敌人的监视之下。

而敌方的侦察机和电子侦察船,也频繁地出现在402号潜艇上空,对其进行侦察和挑衅,使得整个航程都笼罩在紧张的氛围之中。

潜艇内部的生活,更是对艇员们身心极限的考验。

在狭小封闭的空间里,一百多人吃喝拉撒睡都在一起,空气污浊,异味弥漫。

而且每个住舱,只有8平米。

可是却需要容纳18个大男人,艇员们只能像叠积木一样挤在三层床上,床铺窄得让人连翻个身都得提心吊胆,生怕碰到了身边的战友。

艇里的蒸汽设备不停地向外冒热气,虽说装了空调,可舱内温度还是热得像个火炉,常年保持在38度。

要是空调一旦出了毛病,温度马上就蹿到50度以上,那感觉就像是掉进了一个巨大的蒸笼,让人汗流浃背、透不过气来。

食物的匮乏也是一大难题,12立方米的冷藏库无法保证30天的新鲜食品供应,艇员们只能依靠罐头和压缩饼干度日。

长期见不到阳光,加上氧气浓度不足,很多艇员出现了精神萎靡、情绪低落的症状。

在这种特殊的环境里,处理垃圾也成了让人犯愁的大问题。

潜艇在靠近海岸训练的时候,还能把垃圾直接扔进海里。

但是一旦远离海岸执行长期任务,这样做就不行了。

刚开始的时候,大家都没什么经验,只好把各种垃圾都堆在船舱里。这些垃圾慢慢就开始发臭,弄得船舱里又脏又臭,大家都受不了。

好在后来船员们想出了一个好办法:先把垃圾分门别类,过滤掉能过滤的,然后把剩下的压得紧紧的,最后通过特制的装置把它们排到船外,让这些压实的垃圾沉到海底去。

这样一来,垃圾的问题总算是解决了。

为了缓解艇员们的心理压力,艇上会定期举办一些文体活动,其中最受欢迎的还是在首舱鱼雷架上放电影。

虽然这些电影艇员们都已经看过很多遍,但每逢放映依然座无虚席,毕竟这事他们枯燥生活中难得的放松时刻。

这一切,都源于401号核潜艇的“前车之鉴”。

401号作为中国的第一艘核潜艇,意义重大,但由于技术上的不足,服役后故障频发,长期处于“趴窝”状态,甚至连基本的训练都无法进行,这无疑给中国海军带来了巨大的压力和质疑。

正是在这样的背景下,402号核潜艇的长航测试才显得尤为重要。

它不仅是对402号潜艇性能的检验,更是对中国核潜艇技术的一次全面考核。

为了确保这次长航测试万无一失,海军和六机部做了大量的准备工作。

他们从各个部队精心挑选了117名经验丰富、技术过硬的艇员,组成了402号潜艇的精干队伍。

此外,海军司令部、海军装备部和431厂还派出了17名技术人员随艇出航,提供技术支持和保障。

这134名参试人员,在出发前进行了为期12天的基础科目训练和15天的实战模拟训练,以应对各种突发情况。

在人员准备的同时,对潜艇设备的检查和维护也丝毫不敢马虎。

技术人员对402号潜艇进行了全面的检修和测试,重点关注的是蒸汽发生器,这是401号核潜艇出现故障的主要部位。

为了得到一个科学的评估结果,海军成立了一个由核潜艇部队、核潜艇总体研究所、431厂和驻厂军代表四方组成的检查组,对蒸汽发生器进行了详细的检查和海上考核。

考核结果显示,蒸汽发生器虽然仍存在一些小问题,例如略有渗漏,但整体工作状态尚属正常,可以继续使用。

然而,在是否进行长航测试的问题上,厂家和部队产生了分歧。

部队认为蒸汽发生器的问题没有彻底解决,存在安全隐患,而厂家则认为问题已经基本解决,可以进行测试。

经过反复讨论,最终海军装备部提出了一个折中的结论:“蒸汽发生器略有渗漏,但工作尚属正常,可以继续使用。”

在所有准备工作就绪后,北海舰队副司令曲振侔和核潜艇部队支队长王守仁亲自前往北京,向海军司令员叶飞汇报了测试计划和准备情况。

叶飞司令员对这次长航测试高度重视,他强调,这是一件大事,一定要做好充分准备,绝不能马虎。

他要求所有问题设备都要在出航前修复,并要有431厂工程师签字的设备保证书,一旦出现非人为操作导致的设备故障,要追究相关人员的责任。

1981年11月14日,原定的出航日期。

然而,就在这天,402号潜艇的反应堆排风机突然出现故障,测试不得不推迟。

经过两天的紧急抢修,故障排除后,11月16日,402号潜艇终于从青岛军港启航,开始了它的历史性航程。

北海舰队副司令曲振侔亲自登艇坐镇指挥,核潜艇支队长王守仁、副支队长韩文运随行,体现了海军对此次测试的重视程度。

随着时间的推移,潜艇上的设备逐渐磨合,反应堆停摆的现象也逐渐减少。

然而,新的挑战又出现了。

一些随艇首长提议,趁着设备状态良好,进行水下高速航行试验,争取创造新的记录。

这是一个诱人的想法,但同时也存在巨大的风险。

经过慎重考虑,402号潜艇最终决定放弃这项试验,坚持稳妥第一的原则,按原计划完成测试任务。

402号潜艇副艇长张怀华 402号潜艇副艇长张怀华

事后证明,这个决定是无比正确的。

在返航后的检查中,技术人员发现反应堆808加压器中的电加热器出现了一些问题,部分接触点松动,甚至出现了融化现象。

如果在海上进行高速航行试验,后果不堪设想。

1981年12月17日,402号核潜艇顺利返回青岛军港,标志着中国海军核潜艇首次长航测试圆满成功。

全体参试人员荣立集体三等功,这是对他们付出和贡献的肯定。

这次长航测试不仅验证了中国核潜艇的性能,更重要的是,它锻炼了队伍,积累了经验,为中国核潜艇的后续发展奠定了坚实的基础。

它也向世界宣告,中国海军已经拥有了可以进行远洋作战的核潜艇,中国海军的战略威慑能力迈上了一个新的台阶。

信息来源:

观察者网·《施洋、席亚洲:别了,中国核潜艇的“少年时代”》

《我亲身经历的核潜艇首次长航训练》·张怀华著

红色文化网:《“核潜艇老兵”回忆:第一艘核潜艇入列海军》

这小编也知道?