安徒生。

2025年4月2日是安徒生诞辰220周年。

今天,我们为什么仍然在阅读安徒生?

面对AI的快速发展和我们生活的世界的变动,我们应该为当下的孩子创作什么样的童话?

我们策划了一期圆桌采访,邀请了童书研究者和推广人阿甲、浙江师范大学讲师王帅乃、红披风主编王菲菲和言长文化创始人谢逢蓓。4位受访者从学者视角、童书品牌从业者视角,以及中国绘本版权输出视角讨论了4个议题,分别为:对安徒生童话的理解,对当下中国童话和绘本创作的洞察,对AI与童话创作之间的关系的看法,以及对未来童话与绘本创作的期待。

安徒生的作品极具批判性和现实关怀,他“直面人生和社会复杂的,甚至悲欣交集的部分”(王菲菲)。更重要的是,安徒生作为天才作家,将他的主要精力投入童话创作中,并“将这件事当作一件很神圣的事情来做”(阿甲)。

当展望未来的童话与绘本创作,四位受访者均期待看到更与当下儿童现实生活相连接的作品。而在谈及AI与童话创作的关系时,王帅乃说:“你越有‘活人’的性状,越难以被代替;如果谁的生活只是人云亦云、缺乏自己独特的思考和情感体验,就比较容易被代替,写作者也是一样的。”

采写|王铭博

采写|王铭博  话题1: 安徒生的动人之处 阿甲 (儿童阅读推广人) 我最早读到的安徒生童话是繁体书,可能是解放初某个老版本系列中的两本,据说是当年某个中学图书馆“除四旧”烧旧书的时候,被我大哥冒险抢救收藏的。回想起来,那是有双重危险的举动,因为我妈妈是兼职管那家图书馆的。但因为有这样的渊源,我最初误以为那是“禁书”,所以读得格外有神秘感和庄重感,而且我还误以为那是成人书。 其实我对那两本书的故事内容已经没什么印象了,就记得插图特别好看。对了,因为插图,我对一个“幸运套鞋”的故事还有点印象,其中有个男人穿着套鞋把脑袋卡在了铁栅栏中间,还是下雨天!这双套鞋能让人心想事成,但似乎带来的结果都不大好。当时读着有点怪,也不太明白作者想说什么,但还是觉得蛮有意思的。

话题1: 安徒生的动人之处 阿甲 (儿童阅读推广人) 我最早读到的安徒生童话是繁体书,可能是解放初某个老版本系列中的两本,据说是当年某个中学图书馆“除四旧”烧旧书的时候,被我大哥冒险抢救收藏的。回想起来,那是有双重危险的举动,因为我妈妈是兼职管那家图书馆的。但因为有这样的渊源,我最初误以为那是“禁书”,所以读得格外有神秘感和庄重感,而且我还误以为那是成人书。 其实我对那两本书的故事内容已经没什么印象了,就记得插图特别好看。对了,因为插图,我对一个“幸运套鞋”的故事还有点印象,其中有个男人穿着套鞋把脑袋卡在了铁栅栏中间,还是下雨天!这双套鞋能让人心想事成,但似乎带来的结果都不大好。当时读着有点怪,也不太明白作者想说什么,但还是觉得蛮有意思的。

《白雪皇后》,(日)永田萌 绘,若谷和子 改编,孙日明 译,接力出版社,1997年12月版。 我后来是在与女儿共读时重新发现了《安徒生童话》。我们俩印象最深的是那篇《白雪皇后》,当时读的是一个改编版的图画书,永田萌画的版本。女儿在两岁到四岁期间迷之喜欢这一本,几乎天天要听一遍,读烂了一本又再买一本……直到有天晚上,我忍不住跟她打听超爱这个故事的理由,结果在一番闲聊中,我发现她读到了我完全没有想到的另一个版本的《白雪皇后》——她不仅喜欢小女主格尔达,也很喜欢白雪皇后,“因为她要帮加伊和格尔达。”——我费了好一番工夫才理解了四岁女儿的逻辑,后来在一篇文章中感叹:“在女儿的故事里,善意完美得纯净无瑕!”这段经历也收录在我写的《儿童阅读推广手册》中,作为“孩子是可以敬服的”一个例证。

《白雪皇后》,(日)永田萌 绘,若谷和子 改编,孙日明 译,接力出版社,1997年12月版。 我后来是在与女儿共读时重新发现了《安徒生童话》。我们俩印象最深的是那篇《白雪皇后》,当时读的是一个改编版的图画书,永田萌画的版本。女儿在两岁到四岁期间迷之喜欢这一本,几乎天天要听一遍,读烂了一本又再买一本……直到有天晚上,我忍不住跟她打听超爱这个故事的理由,结果在一番闲聊中,我发现她读到了我完全没有想到的另一个版本的《白雪皇后》——她不仅喜欢小女主格尔达,也很喜欢白雪皇后,“因为她要帮加伊和格尔达。”——我费了好一番工夫才理解了四岁女儿的逻辑,后来在一篇文章中感叹:“在女儿的故事里,善意完美得纯净无瑕!”这段经历也收录在我写的《儿童阅读推广手册》中,作为“孩子是可以敬服的”一个例证。

《儿童阅读推广手册》,阿甲 著,现代教育出版社,2023年8月版。 关于“安徒生童话在今天会过时吗”的问题,我不太理解,这如同“孙悟空的故事、哪吒的故事在今天会过时吗”的问题一样令人费解。经典故事可能会以各种样貌变了法儿地重新出现,以各种原因吸引后来的读者。甚至可能完全改头换面,以至于读者已经认不出原来的故事了,但你还是会不小心喜欢上。比方说,前面说的那个“幸运套鞋”的幻想逻辑,与1970年获得凯迪克金奖的《驴小弟变石头》是不是也有点异曲同工?而毕竟“幸运套鞋”在先,但那双套鞋是不是也有一点“阿拉丁神灯”的影子? 要说形式上“过时”是有可能的,比如我小时候读的那个版本的“禁书”,恐怕对于我两到四岁的女儿就严重“过时”了,但也不妨等她上高中时再看呀。 王帅乃 (浙江师范大学讲师) 非常巧,我这学期在给本科生讲的一门课程“儿童文学名著选读”,就在安徒生220岁生日到来之际正好讲到他 (我们打算在课堂上给他过一次特别的生日) 。安徒生的作品可讲的东西太多,课时有限,反复地思考后,最终我给他们准备的切入点,也就是课程的副标题是:“致那无与伦比的悲悯和歌诗一般的爱情”。我想这就是安徒生最让我印象深刻的地方。 他拥有洞察整个世界和人生之复杂性的眼睛,他看到很多人的缺陷,这不单是指对上位者们或者对系统性弊病的,还包括他所关切的贫苦者、边缘者的人性局限之处。他看到了这么多却仍然对世界、对人类怀抱强烈的深沉的爱,比如《打火匣》尽管继承了民间文学中弱对强的反叛精神,但其批判对象同样是全方位的,包括了国王、公主、百姓和主人公退伍士兵。与民间童话不同,安徒生会更深一步思考像士兵那样简单地以暴力形式替换某个统治者——“来个新国王”,是否是最终的药方;但即便如此,他还是给予底层民众更多的爱而不是把他们当作愚民来写。就拿这个故事来说,安徒生塑造的最可爱的形象还是士兵以及那个忽然串场而过却成为临刑主人公救星的小男孩——一个本来是去看杀头赶热闹把拖鞋都跑飞的鞋匠学徒。 这是悲悯的部分。而爱情,我想如果有人问你世界上那么多的文学作品里把爱情写得最好、最动人的是哪篇或者哪部,你回答说《海的女儿》,那对面不管是不是专业读者,不论他们是否有别的答案,大概都不会有人反驳你。所以你看,一部作品写得足够好的时候,不论它是不是儿童文学,大家都是“心悦诚服,惟余赞叹”,那个水平、他达到的高度就摆在那里,是没啥好多说的。而且如果你有给小朋友读童话的经验的话,就会知道《海的女儿》这篇对小朋友的“杀伤力”是极大的,他们会心碎难过、沉浸在那种情绪的余氛中至少半天 (一个不可思议的时长) ,这再次说明,一部作品好到一定程度后,即便是六七岁甚至更小的孩子,也能领会到其中所涉及的人类最深、最幽微、最难以言明的那些痛楚——所以一部儿童文学作品假如孩子喜欢不上、没感觉,那肯定是作者写得不够好。 安徒生拥有惊人的调控理性和感性的能力,这同样体现在可能是最触及他自身伤痛的爱情叙事上。《柳树下的梦》里,男主人公克努得经历了漫长的爱恋,跨越了漫漫长路、许多空间,叙述者都不曾舍得替他埋怨女主人公的“无情”,直到克努得临终,安徒生终于允许叙述者替克努得委婉地抱怨了一句“她心里的冰”。这说明写作者有着二十分的感性,同时又极度理性克制,他深知不爱一个人并没有错——《海的女儿》里也是这样。但行文至此,即便心肠最硬的人也不会不允许这里出现一句最后时刻的责备,何况你回看原文就会发现,这责备还是以下位者 (甚至是物理意义上的“下位”) 的姿态哀弱地发出的,没有什么攻击性。她像一个带着些哀怜的神俯视着接受他的爱,并不是仰望他乞求原谅的凡人——这就把作品与通常可见的“爽文”彻底区分开来。而当这最幸福的一刻到来时,也宣告着幻想的结束,作者善心地允许这一刻发生和完成,但理性和另一种道德又让他必须令读者回到真实中来、明言这只是克努得的一个梦。这道德既是对约翰妮的,也是对克努得的、是对真实爱情的——真就是真,假就是假,“说真话才是最大的尊重”。到此为止还没有结束,下一层反转是,“真相固然必须尊重,然而信念也是一种真实存在,也仍可持守”,克努得宁愿死在有爱有希望的、更理想的幻梦中也不愿活在无爱的现实中,这是来自主人公的一重批判,但与之相辅相成的另一面是,当你选择了幻梦,也就同时失去了鲜活的真实肉身和未来的可能性。在强烈的感情冲动下,还能这样全面、负责地理性地反复思考生活的左面和右面,不啻是对作者自身灵魂的一种反复鞭打式的严酷要求 (如果你了解一些安徒生本人的爱情经历应该会对这点理解得更深) 。这样的作家是让人钦佩的,这样对作品的负责任的理性是可敬的,而在如此理性与洞察的背后仍然汹涌着强烈的能够灼烧读者心脏的情感,更是世所罕见,它源出于作家对“人”足够广阔深刻的爱。

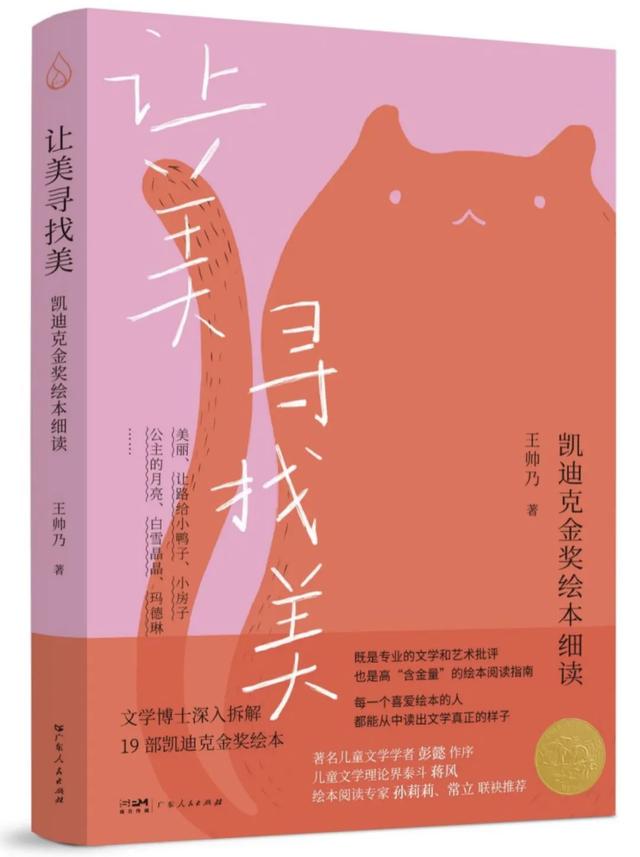

《儿童阅读推广手册》,阿甲 著,现代教育出版社,2023年8月版。 关于“安徒生童话在今天会过时吗”的问题,我不太理解,这如同“孙悟空的故事、哪吒的故事在今天会过时吗”的问题一样令人费解。经典故事可能会以各种样貌变了法儿地重新出现,以各种原因吸引后来的读者。甚至可能完全改头换面,以至于读者已经认不出原来的故事了,但你还是会不小心喜欢上。比方说,前面说的那个“幸运套鞋”的幻想逻辑,与1970年获得凯迪克金奖的《驴小弟变石头》是不是也有点异曲同工?而毕竟“幸运套鞋”在先,但那双套鞋是不是也有一点“阿拉丁神灯”的影子? 要说形式上“过时”是有可能的,比如我小时候读的那个版本的“禁书”,恐怕对于我两到四岁的女儿就严重“过时”了,但也不妨等她上高中时再看呀。 王帅乃 (浙江师范大学讲师) 非常巧,我这学期在给本科生讲的一门课程“儿童文学名著选读”,就在安徒生220岁生日到来之际正好讲到他 (我们打算在课堂上给他过一次特别的生日) 。安徒生的作品可讲的东西太多,课时有限,反复地思考后,最终我给他们准备的切入点,也就是课程的副标题是:“致那无与伦比的悲悯和歌诗一般的爱情”。我想这就是安徒生最让我印象深刻的地方。 他拥有洞察整个世界和人生之复杂性的眼睛,他看到很多人的缺陷,这不单是指对上位者们或者对系统性弊病的,还包括他所关切的贫苦者、边缘者的人性局限之处。他看到了这么多却仍然对世界、对人类怀抱强烈的深沉的爱,比如《打火匣》尽管继承了民间文学中弱对强的反叛精神,但其批判对象同样是全方位的,包括了国王、公主、百姓和主人公退伍士兵。与民间童话不同,安徒生会更深一步思考像士兵那样简单地以暴力形式替换某个统治者——“来个新国王”,是否是最终的药方;但即便如此,他还是给予底层民众更多的爱而不是把他们当作愚民来写。就拿这个故事来说,安徒生塑造的最可爱的形象还是士兵以及那个忽然串场而过却成为临刑主人公救星的小男孩——一个本来是去看杀头赶热闹把拖鞋都跑飞的鞋匠学徒。 这是悲悯的部分。而爱情,我想如果有人问你世界上那么多的文学作品里把爱情写得最好、最动人的是哪篇或者哪部,你回答说《海的女儿》,那对面不管是不是专业读者,不论他们是否有别的答案,大概都不会有人反驳你。所以你看,一部作品写得足够好的时候,不论它是不是儿童文学,大家都是“心悦诚服,惟余赞叹”,那个水平、他达到的高度就摆在那里,是没啥好多说的。而且如果你有给小朋友读童话的经验的话,就会知道《海的女儿》这篇对小朋友的“杀伤力”是极大的,他们会心碎难过、沉浸在那种情绪的余氛中至少半天 (一个不可思议的时长) ,这再次说明,一部作品好到一定程度后,即便是六七岁甚至更小的孩子,也能领会到其中所涉及的人类最深、最幽微、最难以言明的那些痛楚——所以一部儿童文学作品假如孩子喜欢不上、没感觉,那肯定是作者写得不够好。 安徒生拥有惊人的调控理性和感性的能力,这同样体现在可能是最触及他自身伤痛的爱情叙事上。《柳树下的梦》里,男主人公克努得经历了漫长的爱恋,跨越了漫漫长路、许多空间,叙述者都不曾舍得替他埋怨女主人公的“无情”,直到克努得临终,安徒生终于允许叙述者替克努得委婉地抱怨了一句“她心里的冰”。这说明写作者有着二十分的感性,同时又极度理性克制,他深知不爱一个人并没有错——《海的女儿》里也是这样。但行文至此,即便心肠最硬的人也不会不允许这里出现一句最后时刻的责备,何况你回看原文就会发现,这责备还是以下位者 (甚至是物理意义上的“下位”) 的姿态哀弱地发出的,没有什么攻击性。她像一个带着些哀怜的神俯视着接受他的爱,并不是仰望他乞求原谅的凡人——这就把作品与通常可见的“爽文”彻底区分开来。而当这最幸福的一刻到来时,也宣告着幻想的结束,作者善心地允许这一刻发生和完成,但理性和另一种道德又让他必须令读者回到真实中来、明言这只是克努得的一个梦。这道德既是对约翰妮的,也是对克努得的、是对真实爱情的——真就是真,假就是假,“说真话才是最大的尊重”。到此为止还没有结束,下一层反转是,“真相固然必须尊重,然而信念也是一种真实存在,也仍可持守”,克努得宁愿死在有爱有希望的、更理想的幻梦中也不愿活在无爱的现实中,这是来自主人公的一重批判,但与之相辅相成的另一面是,当你选择了幻梦,也就同时失去了鲜活的真实肉身和未来的可能性。在强烈的感情冲动下,还能这样全面、负责地理性地反复思考生活的左面和右面,不啻是对作者自身灵魂的一种反复鞭打式的严酷要求 (如果你了解一些安徒生本人的爱情经历应该会对这点理解得更深) 。这样的作家是让人钦佩的,这样对作品的负责任的理性是可敬的,而在如此理性与洞察的背后仍然汹涌着强烈的能够灼烧读者心脏的情感,更是世所罕见,它源出于作家对“人”足够广阔深刻的爱。  《让美寻找美:凯迪克金奖绘本细读》,王帅乃 著,乐府文化,广东人民出版社,2025年4月版。 即使在一流作家中,这样的能力也并非每个人都具备。所以我们今天夸赞安徒生是天才并不为过,关于这类天才作家强烈的情感和道德冲撞时理性在其中发挥的不可思议的作用,柯尔律治曾发表过精彩的见解——他的发言由于其切身的嗑药迷幻型写作体验而相当有资格和分量,他极力反对将莎士比亚的天才解释为“非理性”从而把他描绘成“自然之子”或是“一个无节制的天才”的其他评论者所言,他以“过来人”的经验总结:“莎士比亚的判断力与他的天才是相称的——甚而,他的天才本身在他的判断力中显示出来,并且以其最高尚的形式显示出来”。在安徒生和陀思妥耶夫斯基这样的作家那里,一切的想象力、一切看起来无比强烈的感情冲动都是“理性的代办者”。 你问我安徒生今天是否过时,假如我是马雅可夫斯基,我会宣告“过去的一切语言都死亡了”,但我不是一名诗人,世上任何一位评论者何德何能对这个问题给出肯定的回答——只要他果真热爱文学?我唯一的回答是,能够拥有安徒生这样“奇迹”般的作家,能够拥有一颗这样澄澈而伟大的心,是全人类的幸运和值得骄傲之事。 王菲菲 (中信红披风主编) 最有冲击力的是对社会现实、人生现实的反映,他没有回避人生中残酷、悲伤的部分,用童话的方式给予呈现。例如《海的女儿》《皇帝的新衣》《卖火柴的小女孩》这三篇,小时候读的时候就非常震惊。可以说我第一次意识到什么是悲剧、什么是人生的荒诞,都是从安徒生这里受到的启蒙。 正因为安徒生的独特性,直面人生和社会复杂的,甚至悲欣交集的部分,过去在传统“童话”中并没有出现过,所以他写作的诚恳、真实都是非常有价值的。而人性、命运,对弱者的同情,这些东西的复杂性是一直存在的,不会随着时代的改变而改变,因此,安徒生从来都没有过时过,他所写的主题具有永恒性。 谢逢蓓 (言长文化创始人) 安徒生的童话中,对我来说最有冲击力的是其蕴含的丰富情感、出人意料的结局,以及故事与读者之间迅速产生的共情。像《豌豆公主》《丑小鸭》《卖火柴的小女孩》都令我印象深刻,从童年到成年反复读过很多次。这些故事触及了人类共通的情感与对真善美的追求,早已跨越了时间和文化的界限,成为全人类的文化瑰宝。它们不会过时,而是会持续滋养一代又一代读者的心灵。

《让美寻找美:凯迪克金奖绘本细读》,王帅乃 著,乐府文化,广东人民出版社,2025年4月版。 即使在一流作家中,这样的能力也并非每个人都具备。所以我们今天夸赞安徒生是天才并不为过,关于这类天才作家强烈的情感和道德冲撞时理性在其中发挥的不可思议的作用,柯尔律治曾发表过精彩的见解——他的发言由于其切身的嗑药迷幻型写作体验而相当有资格和分量,他极力反对将莎士比亚的天才解释为“非理性”从而把他描绘成“自然之子”或是“一个无节制的天才”的其他评论者所言,他以“过来人”的经验总结:“莎士比亚的判断力与他的天才是相称的——甚而,他的天才本身在他的判断力中显示出来,并且以其最高尚的形式显示出来”。在安徒生和陀思妥耶夫斯基这样的作家那里,一切的想象力、一切看起来无比强烈的感情冲动都是“理性的代办者”。 你问我安徒生今天是否过时,假如我是马雅可夫斯基,我会宣告“过去的一切语言都死亡了”,但我不是一名诗人,世上任何一位评论者何德何能对这个问题给出肯定的回答——只要他果真热爱文学?我唯一的回答是,能够拥有安徒生这样“奇迹”般的作家,能够拥有一颗这样澄澈而伟大的心,是全人类的幸运和值得骄傲之事。 王菲菲 (中信红披风主编) 最有冲击力的是对社会现实、人生现实的反映,他没有回避人生中残酷、悲伤的部分,用童话的方式给予呈现。例如《海的女儿》《皇帝的新衣》《卖火柴的小女孩》这三篇,小时候读的时候就非常震惊。可以说我第一次意识到什么是悲剧、什么是人生的荒诞,都是从安徒生这里受到的启蒙。 正因为安徒生的独特性,直面人生和社会复杂的,甚至悲欣交集的部分,过去在传统“童话”中并没有出现过,所以他写作的诚恳、真实都是非常有价值的。而人性、命运,对弱者的同情,这些东西的复杂性是一直存在的,不会随着时代的改变而改变,因此,安徒生从来都没有过时过,他所写的主题具有永恒性。 谢逢蓓 (言长文化创始人) 安徒生的童话中,对我来说最有冲击力的是其蕴含的丰富情感、出人意料的结局,以及故事与读者之间迅速产生的共情。像《豌豆公主》《丑小鸭》《卖火柴的小女孩》都令我印象深刻,从童年到成年反复读过很多次。这些故事触及了人类共通的情感与对真善美的追求,早已跨越了时间和文化的界限,成为全人类的文化瑰宝。它们不会过时,而是会持续滋养一代又一代读者的心灵。

议题2: 当下中国童话的侧重 阿甲 这个问题可能涉及不同语境中的“童话”概念。比如,对于绝大多数中国人来说,“安徒生童话”和“格林童话”可以看作同一种“童话”,但在西方语境中,格林童话属于典型的“仙子童话” (fairy tales) 的范畴,格林兄弟的工作主要是收集和整理 (其实也有再创作的成分) ,而安徒生童话虽然有部分作品源自民间故事,但更多是借用民间童话的主题和情节而全新创作的故事,在贝特尔海姆的《童话的魅力》中是不纳入考量范围的。所以,安徒生童话中的作品其实可以归入儿童文学创作作品的范畴,有的很像“仙子童话”,有的更像“幻想故事”,还有的就是“写实故事”,品种多样。 在我看来,安徒生之所以特别了不起,是因为他是最早将主要精力投入儿童文学创作的天才作家之一,他将这件事当作一件很神圣的事情来做,并且卓有成就。从这个角度来看,所有现当代投身于儿童文学创作的作家,都在延续安徒生留下的这个传统,在当代,童书创作本身也日渐职业化和专业化,而绘本创作更需要专业化。

议题2: 当下中国童话的侧重 阿甲 这个问题可能涉及不同语境中的“童话”概念。比如,对于绝大多数中国人来说,“安徒生童话”和“格林童话”可以看作同一种“童话”,但在西方语境中,格林童话属于典型的“仙子童话” (fairy tales) 的范畴,格林兄弟的工作主要是收集和整理 (其实也有再创作的成分) ,而安徒生童话虽然有部分作品源自民间故事,但更多是借用民间童话的主题和情节而全新创作的故事,在贝特尔海姆的《童话的魅力》中是不纳入考量范围的。所以,安徒生童话中的作品其实可以归入儿童文学创作作品的范畴,有的很像“仙子童话”,有的更像“幻想故事”,还有的就是“写实故事”,品种多样。 在我看来,安徒生之所以特别了不起,是因为他是最早将主要精力投入儿童文学创作的天才作家之一,他将这件事当作一件很神圣的事情来做,并且卓有成就。从这个角度来看,所有现当代投身于儿童文学创作的作家,都在延续安徒生留下的这个传统,在当代,童书创作本身也日渐职业化和专业化,而绘本创作更需要专业化。

《原创图画书阅读与精品》,阿甲 著,接力出版社,2024年11月版。 关于原创绘本的话题,我写了一本《原创图画书阅读与精品》专门来讨论,这本书主要侧重于二十一世纪以后的发展状况,尽管严格说起来,中国原创绘本的发展至少可以追溯到1920年代。这个话题很大,暂时不能展开。有一点特别值得一提,近年来获得各种国际奖项的中国童书,原创绘本占了绝大多数,它确实是让世界了解中国儿童文学的美丽窗口。 王帅乃 新的内容,那可能是有关中国本土的一些书写吧,这既包括对中国古典文学的重述,特别是对其中美学和哲学精神的传递,也包括对传统民间文学的重构,当然关于当代社会民生的一些反映我也是很感兴趣的,比如我注意到中福会出版社连续好几年都在关注农村留守儿童、老人群体生活以及进城务工群体题材的故事。这些内容里,吸引我的肯定也是这片土地上生长出来的、和其他民族其他地域有所区别但又有价值、有生命力的东西,能让世界上的其他读者看到也觉得有趣和动人的东西。 王菲菲 中国原创童话也在寻求对现实的描写、体现,可能更吸引我的是基于现实的想象童话。不同时代的想象是不一样的,安徒生时代的想象是基于约150年前的社会现实,比如他们的生活更为单纯,孩子接收信息的方式更加传统,是口口相传的,当时的社会集中的矛盾是物质的贫乏。到我们这个时代,很多生活方式改变了,孩子是在信息爆炸的环境中生活的,后现代社会的特征是疏离、冷漠、无意义,那么童话需要在这样的现实基础上去创作和想象。而童话本身的纯粹、美好,这些本质是不变的。吸引我的内容是有创新性和基于当下的情绪和生活的。

《原创图画书阅读与精品》,阿甲 著,接力出版社,2024年11月版。 关于原创绘本的话题,我写了一本《原创图画书阅读与精品》专门来讨论,这本书主要侧重于二十一世纪以后的发展状况,尽管严格说起来,中国原创绘本的发展至少可以追溯到1920年代。这个话题很大,暂时不能展开。有一点特别值得一提,近年来获得各种国际奖项的中国童书,原创绘本占了绝大多数,它确实是让世界了解中国儿童文学的美丽窗口。 王帅乃 新的内容,那可能是有关中国本土的一些书写吧,这既包括对中国古典文学的重述,特别是对其中美学和哲学精神的传递,也包括对传统民间文学的重构,当然关于当代社会民生的一些反映我也是很感兴趣的,比如我注意到中福会出版社连续好几年都在关注农村留守儿童、老人群体生活以及进城务工群体题材的故事。这些内容里,吸引我的肯定也是这片土地上生长出来的、和其他民族其他地域有所区别但又有价值、有生命力的东西,能让世界上的其他读者看到也觉得有趣和动人的东西。 王菲菲 中国原创童话也在寻求对现实的描写、体现,可能更吸引我的是基于现实的想象童话。不同时代的想象是不一样的,安徒生时代的想象是基于约150年前的社会现实,比如他们的生活更为单纯,孩子接收信息的方式更加传统,是口口相传的,当时的社会集中的矛盾是物质的贫乏。到我们这个时代,很多生活方式改变了,孩子是在信息爆炸的环境中生活的,后现代社会的特征是疏离、冷漠、无意义,那么童话需要在这样的现实基础上去创作和想象。而童话本身的纯粹、美好,这些本质是不变的。吸引我的内容是有创新性和基于当下的情绪和生活的。

《安徒生童话与故事全集》,(丹)安徒生 著,石琴娥 译,上海译文出版社,2025年4月版。 谢逢蓓 中国原创绘本和童话在内容上更加注重本土文化的传承,许多作品融入了中国传统节日、民间故事等元素。近年来,中国原创绘本在国际上屡获重要奖项,例如获得安徒生大奖提名的蔡皋、朱成梁、熊亮,以及博洛尼亚最佳儿童漫画(低幼)奖的《谁的袜子》 (孙俊) 、《纽约时报》最佳童书奖的《这里,那里》 (卢心远) 等。然而,国外出版人和读者对中国原创绘本的认知仍然有限,还需要持续加强海外推介与推广。这也是我们言长文化发起的“有书自东方来” (Pictures and Words from the East) 一直在努力推进的工作。

《安徒生童话与故事全集》,(丹)安徒生 著,石琴娥 译,上海译文出版社,2025年4月版。 谢逢蓓 中国原创绘本和童话在内容上更加注重本土文化的传承,许多作品融入了中国传统节日、民间故事等元素。近年来,中国原创绘本在国际上屡获重要奖项,例如获得安徒生大奖提名的蔡皋、朱成梁、熊亮,以及博洛尼亚最佳儿童漫画(低幼)奖的《谁的袜子》 (孙俊) 、《纽约时报》最佳童书奖的《这里,那里》 (卢心远) 等。然而,国外出版人和读者对中国原创绘本的认知仍然有限,还需要持续加强海外推介与推广。这也是我们言长文化发起的“有书自东方来” (Pictures and Words from the East) 一直在努力推进的工作。

议题3: 童话创作与AI

议题3: 童话创作与AI 阿甲

我从2022年底开始密切关注AI对人们生活的影响。就创作而言,我认为AI目前还只是辅助的助手,但有望很快替代一般的创作庸手,不过要独立创作出动人的、符合较高审美标准的作品,尚待时日。隐隐让人担忧的是,AI或许可以把未来的读者“训练”成更愿意接受AI审美趣味的类型。

我自己在翻译工作中会频繁使用AI辅助,AI的语言能力太强大了,几乎无所不知,帮助我们透彻理解任何一种语言文本都不在话下。但目前,它在生成中文方面还颇有瑕疵,可能这主要还是审美的问题吧。

《安徒生,故事的影子》,杨稚梓 著,生活·读书·新知三联书店|生活书店出版有限公司,2025年3月版。

王帅乃

据我所知,AI目前似乎在任何一个召唤创造力的领域都还不能完全替代人类的工作,它可以给你提供一个糊弄事儿的脚本,它可以节省时间,提供一篇应试高分作文式的模板文章,但假如你是一个真正的专业技术者(包括写作者),应该都无法容忍原封不动地用它提供的东西。AI可能会使“强者更强”,你本身阅读广、思考深,你就更能问到“关键点”“突破点”,AI自己也是遇强则强,在此基础上它提供的答案就会更精彩。

优势就是,你越有“活人”的性状,越难以被代替;如果谁的生活只是人云亦云、缺乏自己独特的思考和情感体验,就比较容易被代替,写作者也是一样的。

我会用AI工作,甚至某些情境下会乐于接受被很多人视为“信息污染”的“AI幻觉”(就是它回答时的胡编乱造),这里面有时会有最特别的想象力和“相遇”——人生要有一定的容错力,太严肃容易犯大错。

王菲菲

目前还没有形成冲击,因为AI的写作还是偏信息罗列的,在创新性、想象力上还没有实质突破。人创作童书跟AI当然是不一样的,AI更多的是重复、改写,最终还需要附加人的风格。AI更多的是作为一种信息工具、思考框架来被使用,我在工作中做一个方案或调研会使用AI帮助做信息整理、汇总工作,更多像一个助理。

谢逢蓓

正如郑渊洁所说,AI如DeepSeek在创作童话方面展示了潜力。但创作者的独特人生阅历、视角、情感体验和创造力是无法被完全替代的。创作者在创作童书时,往往会结合个人成长经历、情感体验,或对儿童的细致观察,这些综合因素是AI难以复制的。我个人在工作中会利用AI作为辅助工具,例如帮助快速回复外语邮件或搜索资料,以提高工作效率。

议题4:

对中国童话创作的期待

阿甲

总的来说,我希望能读到更多展现当下真实童年状态的作品。就算是“安徒生童话”式的作品,同样也可以真正关怀当下。安徒生当时做得到,我们今天应该也可以。虽然我知道,这确实有很多不容易之处。

安徒生的剪纸作品。

王帅乃

能够更有批判精神(像安徒生,像叶圣陶,像张天翼,还可以像1995年以前的郑渊洁);能够有力量用强大的“幻想与想象力”去直面当下现实生活的诸种难题,像马雅可夫斯基那样以语言文字、以想象力之名向“不可置疑的现实”宣战,而不是过度沉湎在怀旧童话和森林乡村童话的避风港中做温软甜蜜的“宁馨儿”。

王菲菲

在筛选原创绘本选题的时候,作者的风格、表达的现实性和深刻、趣味性,是我主要考虑的点。

国内原创目前主要的问题在于对儿童的真实生活状态和心理状态缺少理解和关心。当下很多创作比较悬浮,打动人的内容比较少。我期待创作者更加能平常心和沉淀到儿童的世界中,例如老一代的儿童作家金波、叶圣陶等等,他们的创作状态是值得当下创作者学习的。

谢逢蓓

国内原创绘本和童话可以继续深挖传统文化,例如民间技艺、民间故事等,但希望能在表现形式上融入更多现代视觉艺术,角度更加新颖。同时,我也期待看到更多对当代社会问题的儿童视角解读。此外,像成长、家庭、友谊等普遍主题,无论对国内还是国外读者,都是容易产生连接和共情的题材,值得创作者们继续探索和创作打动人心的优秀作品。

本文系独家原创内容。采访:王铭博;编辑:王铭博;校对:付春愔。未经新京报书面授权不得转载。欢迎转发至朋友圈。

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情