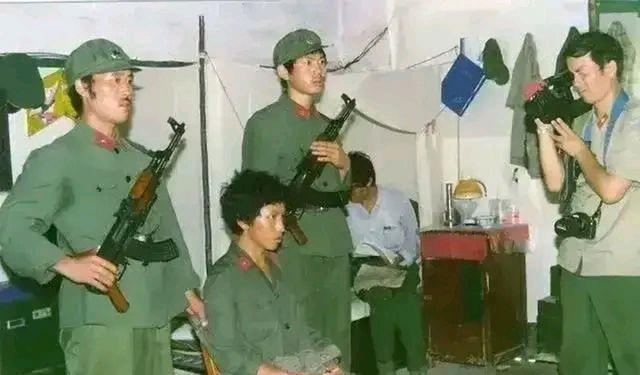

上世纪80年代的老山战役中,为了给各军区部队提供实战锻炼的机会,解放军采用了轮流参战的策略。具体做法是,从不同军区抽调部队,依次前往老山前线执行作战任务。这种轮换机制不仅确保了前线兵力充足,还让各军区都能积累实战经验,提升整体作战能力。

在老山战役持续五年半的期间,共有七支解放军部队轮流参与前线作战。这一部署有效弥补了当时解放军主力部队实战经验不足的短板。通过轮换参战,各部队都获得了宝贵的实战机会,提升了整体作战能力。这种安排不仅保证了前线持续作战能力,也使更多部队能够在实战环境中得到锻炼,为后续的军事行动积累了重要经验。

【越军的轮战】

鲜为人知的是,解放军在边境冲突中采取主动轮战策略,而越军同样实施了轮战机制,但目的截然不同。越军的轮战并非旨在训练部队,而是为了在战斗中让部队得到休整和补充,以便重新投入战斗。这种轮战方式更多是一种被动的调整,与解放军的主动策略形成鲜明对比。

越军部队在轮换过程中面临诸多挑战,据其战史记载,他们在老山前线共进行了九次换防。由于这种轮换是被动进行的,部队的整体状况并不理想。

越南军队的轮换机制与解放军截然不同,并非基于部队考核目的。在老山前线,越军313师长期驻守。随着战事推进,该师主力部队伤亡惨重,不得不撤出前线进行休整。

越军采取了灵活的策略,将不同部队的步兵团临时调拨到313师进行统一指挥。这种安排有一个明显的优势:从解放军的视角观察,313师始终没有进行换防,这使得对方难以准确评估越军的实际兵力部署和作战能力。

由于情报搜集的局限性,即使是前线部队也难以掌握敌方所有越南军队的具体情况。只要313师继续担任指挥职责,就不会出现大规模的部队轮换和调动。这种指挥结构的稳定性确保了作战部署的连续性,避免了频繁的人员更替带来的不确定性。因此,在313师的统一指挥下,前线部队能够保持相对稳定的防御态势,减少因指挥层级变动而引发的战术调整。这种安排有利于维持战线的稳定性和作战效率,确保前线部队能够专注于当前的作战任务,而不必应对频繁的指挥和人员变动带来的挑战。

通过这种策略,313师在实战中有效掌控了远超其常规规模的作战力量。在老山前线,该师巧妙运用战术部署,成功整合并指挥了数量庞大的战斗单元,远超其正式编制范围。这种灵活多变的指挥方式,使得313师能够在复杂多变的战场环境中,高效调动各类资源,充分发挥整体作战效能。尽管编制有限,但通过优化指挥结构,该师实现了对更大规模部队的有效管理,确保了作战行动的顺利进行。这种突破常规的指挥模式,不仅展现了313师的战术创新能力,也为后续类似作战提供了宝贵经验。

根据战后披露的档案资料显示,313师不仅投入了其直属的14团、122团、266团和457炮兵团参与战斗,还临时指挥了从其他越军师抽调过来的981团、983团等作战单位。

313师在战斗中的伤亡数据实际上包含了其他部队的损失。这是因为在统计时,前线各单位的伤亡都被归到了313师的名下。因此,虽然表面上看313师的伤亡数字很高,但实际单独计算的话,他们的损失并没有那么多。这种情况导致了统计数据与实际情况之间的差异。

另一种常见的策略是将其他师的步兵团直接调往前线,以增强兵力部署。这种方式通常适用于短期作战行动,因为无需考虑不同部队的后勤补给问题,属于一次性投入的战斗安排。

在代号MB84的越军大规模反击行动中,他们延续了原有的指挥体系,由原部队的前线指挥部统一调度。这些部队的主要职责是作为主力攻击部队的辅助力量,进行战术支援和补充。

在老山前线,部队轮换的另一种常用方式是整体换防。这种操作不仅涉及阵地的交接,还包括指挥权的转移,属于规模较大的轮换形式。

在中越战争结束后,防守的越南军队因兵力损耗严重,难以维持持续的高强度战备状态,不得不采取与其他部队轮换的策略来应对。

越军的轮换制度完全是为了适应前线作战的实际需要,这与解放军灵活自如的轮战方式形成了鲜明对比。然而,这种多样化的轮换模式也带来了一个明显的弊端,那就是越军难以准确统计在老山前线的伤亡情况。

根据越军、越南政府和解放军各自的数据显示,伤亡统计存在显著差异。这种差异可能是越南政府有意为之,旨在通过减少公布的伤亡数字来获取更多民众支持。

【越军伤亡成谜】

根据我军在老山战役期间的战果记录,前线部队共消灭敌军17000余人,造成敌方同等规模的伤亡,俘获人数相对较少,不足百人。综合计算,我军在此次作战中使敌方总损失达到34000余人。

解放军的战绩统计向来实事求是,从不夸大虚报,对战斗成果的核查也十分严格,因此这个数字具备一定的可靠性。

根据越军自己的统计数据,他们的损失远低于外界估计。越方声称,整场冲突中仅有约13000人伤亡,其中阵亡人数仅为4000余人。这一数字仅为外部推测的一半左右。

尽管老山前线的战事规模相对有限,但伤亡数字显然被低估了。值得注意的是,黎笋当时甚至将原本部署在柬埔寨和老挝的部队都调遣到了老山前线。这一举动表明,该地区的战略重要性远超过表面上的小规模冲突。

老山前线的战事虽然不算大规模,但激烈程度却不低。中越两军在地形极其复杂的区域展开对抗,双方在陡峭的山崖和岩洞中进行激烈争夺。

这场战斗的场景让人联想到二战时期美军和日军在硫磺岛的激烈争夺。根据参战老兵的讲述,当时中越两军的阵地犬牙交错,有些地方甚至只隔了6到8米的距离,越军在阵地上的任何动静都能被我们的战士听得清清楚楚。

战场环境缺乏掩体,双方交火时先发制人往往能取得优势。在这种条件下,越军即便处于不利地位,也难以避免遭受重大损失。解放军凭借整体实力上的优势,进一步加大了对手的伤亡程度。

然而,独特的作战条件反而让越南军队占了些便宜。在1979年的那场冲突里,中国解放军的炮火确实给越方带来了巨大的损失。

在1985年的老山战役中,由于地形复杂,炮火的杀伤效果受到很大限制。尽管解放军炮兵部队火力强劲,甚至在短短三天内发射了超过10万发炮弹,但依然未能对越军形成致命打击。

随着黎笋对华态度缓和,中国军队逐步缩减了在越军事行动。黎笋去世后,中方部队彻底撤出越南领土,双方军事冲突正式结束。这一撤军标志着中越边境战争的终结,两国紧张局势得以缓解。整个过程反映出中国在处理边境争端时的克制态度,以及对和平解决冲突的重视。