在山西大同的一个小镇上,一场订婚宴,本应是欢声笑语的起点,不过却意外地成了法律与人性交锋的战场。

男子因强奸罪被判3年,羁押22个月后依然咬定自己无罪。

今天法庭再次开庭,不过却宣布择期宣判,这样一来,案件依旧悬而未决。

这件事就像一颗石子,丢进了平静的湖面,激起了层层涟漪,在网络上,更是炸开了锅,而且也让人们开始思考:那法律的天平,究竟该如何摆呢?

事件始末:从喜宴到牢狱的戏剧转折2023年1月30日,山西大同杨高县的男子(化名小李)通过当地婚介所认识了女子(化名小张)。

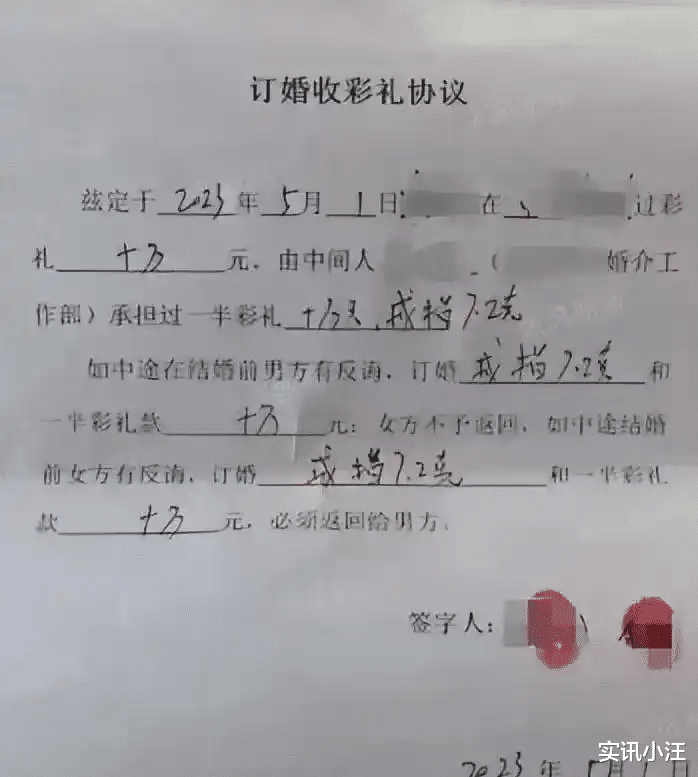

两人交往迅速,仅三个月后的5月1日,便在杨高县一处宴会厅举行了订婚仪式。

在订婚宴那个场合里,亲友们都挨着坐一块儿,那祝福的声音一阵接一阵地响着,一直没停过;小李跟小张的脸上全是笑容,瞧着就跟一对特别幸福的刚结婚的人似的。

不过这份喜悦在订婚后的第二天(5月2日),下午的时候戛然而止。

据小张事后向警方陈述,当天下午,她与小李一同前往杨高县城郊的一处住所——小李租下的新房,计划作为婚后住处。

进入房间之后,小张讲自己仅仅是想要整理一下物品,但是小李忽然之间就锁上了门,并且提出要展开亲密的关系。

小张明确表示拒绝,认为双方还未正式结婚,不应过早发生性行为。

不过小李不顾反对,强行与其发生了性行为。

小张回忆,她“哇”地一声大声地反抗着,并且还试图去推开小李,不过因为体力方面存在着巨大的悬殊,所以最终未能成功。

小李坚称,双方在订婚后,关系十分亲密,而且当天的行为属于“两情相悦”,根本不存在强迫。他提及小张在事发之时,“稍微有些害羞”,他便以为这是默许。5月3日,小张向闺蜜倾诉之后,竟然于5月6日报警。警方调查发觉,小张身上有一些轻微的抓痕,这与她的陈述相契合,不过小李却说这些是“情侣间的正常互动”。

法律的迷雾:无罪的呐喊有多难被听见?强奸罪的法律条文阐述得极为明晰。《中华人民共和国刑法》第236条表明:以暴力或是胁迫以及其他方式强奸妇女的,处3年至10年的有期徒刑。其实这起案件并非界限清晰。订婚关系究竟能否成为特殊背景呢?案发之时并无目击证人,证据主要依靠双方的讲述,如此一来,怎样分辨真假呢?小李竟然喊冤,且坚决声称自己无罪,不过一审竟然还是判定他有罪。

从数据上来看,中国刑事案件的无罪辩护成功率非常低,仅仅约为01%。也就是说,每1000个宣称自己无辜的被告,或许只有1个人能够翻案。在这一数字的背后,一方面是司法对于证据的严格要求,另一方面则是无罪辩护所面临的艰难现实。小李的案件,究竟能否成为那“千分之一”的例外呢?答案依旧尚未揭晓。

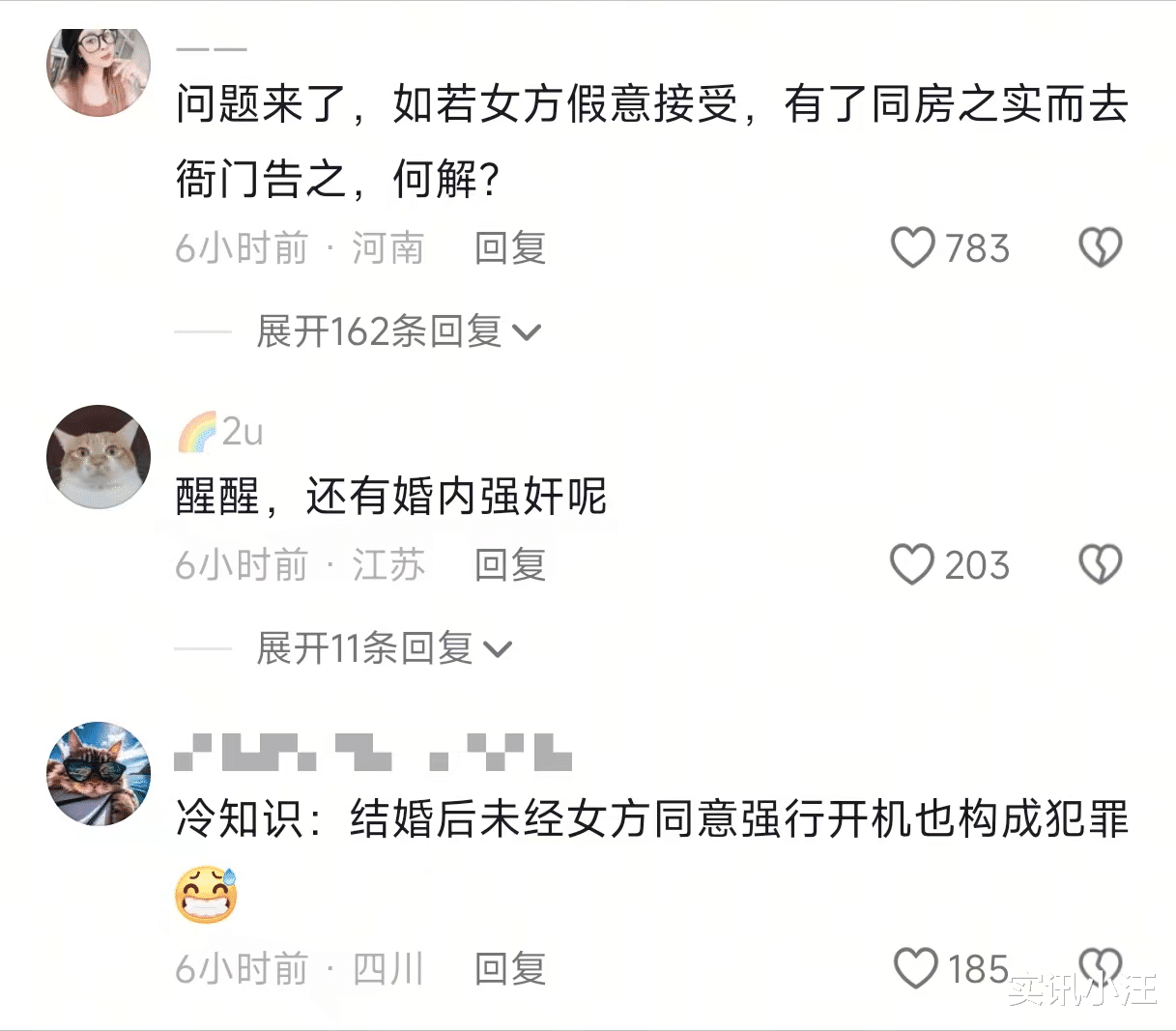

舆论的狂欢:键盘侠能审判真相吗?案件曝光之后,迅速在网络上开始发酵。有人痛心疾首地大骂,小李竟被称作“渣男”;有人替他打抱不平,说他遭遇了“现代版的窦娥冤”。评论区吵得那叫一个不可开交,不过真相不但没有因此而清晰起来,反而被情绪给淹没了。其实就像俗话讲的那样:“群众的眼睛是雪亮的”,但有时候这双眼睛也会稍微被愤怒或者同情给蒙蔽住。

舆论就如同两刃之剑一般,既能促使社会予以关注,也有可能对司法公正造成干扰。法律注重证据,不过那些在键盘上敲打的人们,常常凭借自身感觉便得出结论。面对这般的喧闹场景,我们其实应当思考:法律究竟该不该向舆论做出妥协?答案是十分明显的——不该。就如古人所言:“法不偏袒权贵,墨线不会迁就弯曲。”法律的底线,乃是事实与条文,而并非是谁的声音更为响亮。

我的思考:冷冰冰的法律里,能不能多点人情味?这起案件让我既揪心又无奈。揪心的是,一个可能无辜的人,22个月的自由就这样失去;无奈的是,司法这台庞大的机器,不是喊几声冤就能立刻转向。作为普通人,我们或许无力改变现状,但至少可以追问:司法能否更透明?程序能否更公平?

我不否认,法律需要严谨,但是我也希望,它别丢了人性的温度。想想看小李和小张,原本是要携手一生的伴侣,如今却对簿公堂,彼此撕扯。这不仅是一个案件,更是两个家庭的伤痛,是社会信任的裂痕。法律在判决时,能否多考虑这些因素?或许真正的公正,不只是一纸冷冰冰的判决书,还应包含对人心的抚慰。

尾声愿阳光照进迷雾山西大同订婚强奸案,就像一面镜子,映出了法律的严厉、社会的嘈杂以及人性的繁杂。小李的命运依旧悬着,在等待着最终的宣判。我期望这并非仅仅是一则新闻头条,而是能够促使司法更为完备、社会更加温馨的机遇。愿真相尽快明晰,愿每一个无辜者都能重获自由,愿法律的光芒,不但照亮法庭,也温暖着每个人的心田。

对此你怎么看!